Adaptación de La Odisea de Homero

Anuncio

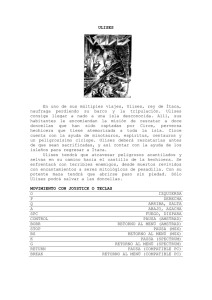

2010 Grupo Galatea Adaptación de La Odisea de Homero Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos recursos que anduvo errante largo tiempo, después de asolar la sagrada Troya. Vio ciudades de muchas gentes y conoció sus costumbres, sufrió muchas penalidades en el mar luchando por su vida y por el retorno al hogar de sus compañeros. Pero ni aun así logró salvarlos, a pesar de su empeño, pues sucumbieron víctimas de sus propias locuras. ¡Qué insensatos! Pues se comieron las vacas del dios Sol, y concluyó para ellos el día del regreso. Cuéntanos también a nosotros, diosa hija de Zeus, algunos de estos sucesos. Todos los demás héroes griegos que combatieron en la guerra de Troya habían regresado ya a sus hogares, tan sólo Ulises, rey de Ítaca, seguía ausente, retenido por la ninfa Calipso en su alejada y solitaria isla. Penélope, la esposa de Ulises, había aguardado en Ítaca durante 20 años manteniendo vivo su recuerdo y la esperanza de su retorno. Pero día tras día se tenía que enfrentar a la presencia de unos pretendientes que acudían a palacio acosándola para que eligiera un nuevo marido. Durante mucho tiempo los engañó con un ingenioso ardid: alegaba que debía tejer un sudario para su suegro antes de contraer nuevas nupcias, durante el día tejía y por la noche destejía casi toda la labor diaria. Así ganaba tiempo para seguir esperando el retorno de Ulises. Hasta que una criada desleal la delató y el enojo de los pretendientes se convirtió en soberbia. Estos se complacían ahora jugando ociosos a los dados delante de las puertas de palacio, sentados en pieles de bueyes que ellos mismos habían sacrificado de entre el ganado. Sus sirvientes se afanaban en prepararles vino y comida consumiendo los bienes de la casa real. Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope, que no había llegado a conocer a su padre, contemplaba impotente la osadía de los pretendientes que se burlaban de sus amenazas juveniles. Mientras tanto, en el otro extremo del mar, Hermes, el mensajero de los dioses, se dirigía a la isla de Calipso para transmitirle el deseo de Zeus de que dejara partir a Ulises. Difícil sería hallar otro lugar de cautiverio más agradable. Ulises se encontraba en los altos acantilados donde, desde hacía siete años, pasaba el tiempo mirando el mar destrozado por la nostalgia de las colinas de su patria y esperando ver un barco en el horizonte. Nadie se había adentrado nunca en aquellos parajes tan alejados del mundo de los hombres. Calipso recibió a Hermes con cortesía y aunque tuvo que aceptar la resolución de Zeus se irritó contra los dioses del Olimpo y le reprochó al mensajero que ellos, celosos y crueles, no le permitieran quedarse con el hombre al que amaba. Pero Ulises no le correspondía. Ella, con solícitos cuidados, atendía todas sus necesidades e incluso le había ofrecido el don de la inmortalidad que él rechazó prefiriendo sufrir y gozar la vida como hombre mortal. Perduraba en él el recuerdo imborrable de su esposa y de su patria. La ninfa Calipso, de hermosas trenzas, con un largo suspiro dolorido anunció a Ulises que podía irse si así lo deseaba. La propia ninfa, resignada, le facilitó las herramientas y el material para construir una balsa y le orientó en el rumbo que debía seguir. Navegó durante diecisiete días sin ver tierra ni nave alguna. Y cuando ya le pareció vislumbrar un mundo que le era familiar, el dios Posidón, encolerizado, desencadenó una espantosa tormenta. Con su tridente removió el océano y desató una multitud de vientos huracanados que zarandearon la nave de Ulises como una cáscara de nuez. Luego, una violenta ráfaga de viento quebró el mástil y la vela desapareció en el mar. Instantes después Ulises cayó por la borda, sin poder sujetar con las manos el remo que le servía de timón. La violencia de las olas le hundía cada vez más, y quedaba sumergido largo rato sin fuerzas para volver a la superficie, abrumado por el empuje del mar y el peso de sus ropas. Pero luchaba hasta volver a flote, respirar con ansia y escupir el amargo licor de las olas. Ulises tuvo que nadar durante días entre el rápido viento del norte que enviaba Atenea para que le llevara en buena dirección hacia la costa. Una vez allí, siguiendo un trecho la orilla del río, buscó refugio y descansó entre las hojas secas junto a unos olivos. La diosa Atenea le cerró los ojos para que durmiera. Dormía también en su palacio Nausícaa, la hija de Alcínoo, el rey de los feacios, cuando Atenea se le presentó en sueños y le animó a ir a la desembocadura del río a lavar la ropa. Después tomó los alimentos que su madre había puesto en las cestas. Mientras la ropa se secaba, las muchachas jugaban a pasarse una pelota. Sus risas y gritos sacaron del sueño a Ulises que se despertó sin saber a qué tierra había llegado, y sin saber si esas voces femeninas eran de diosas o de muchachas. Decidido a averiguarlo y a pedir ayuda se presentó ante ellas. Todas se dispersaron asustadas por su horrible aspecto, afeado por el salitre y el cansancio. Tan sólo la princesa se mantuvo inmóvil y serena, y a ella le suplicó ayuda con cortesía. Cuando Ulises se hubo vestido, su apariencia despertó la admiración de Nausícaa, y entonces, sin revelar su 2010 Grupo Galatea identidad, le contó su infortunio en el mar. Siguiendo los prudentes consejos de Nausícaa, Ulises llegó a palacio, se puso a los pies de la reina y solicitó su ayuda, pues a todo extranjero se le debe hospitalidad por mandato de Zeus. El rey Alcínoo y la reina Arete mandaron preparar un banquete de bienvenida en el que el bardo cantó los sucesos acaecidos en la toma de Troya. Ulises no pudo contener las lágrimas al oír el relato de sus propios recuerdos, en especial el pasaje del enorme caballo de madera, ardid ideado por él mismo para que dentro se ocultaran los soldados griegos que iban a tomar de noche la ciudad. Alcínoo advirtió la emoción que embargaba al forastero. Después el rey le preguntó su identidad. Los presentes quedaron sorprendidos por la noticia al saber que se trataba del mismísimo Ulises, de quien ya difundían historias los poetas. Todos estaban deseosos de conocer por boca de su protagonista algunas de esas historias sobre sus aventuras y peripecias. Y dijo así: «Suele ser muy agradable para un invitado escuchar la divina voz de un aedo mientras el escanciador va llenando su copa de vino, pero, ¡rey Alcínoo!, sólo tú has advertido las lágrimas que manaban de mis ojos, has hecho silenciar la melodiosa cítara y me has pedido que te contara mis penas pero ¿por dónde empezar, si son muchas las desventuras que me han enviado los dioses? Ante todo, decir que soy Ulises, el hijo de Laertes, por mi astucia bien conocido; mi patria es Ítaca, y no lograron disuadirme de volver a ella, ni la divina Calipso ni la engañosa Circe, pues no hay nada más triste que estar en tierra extraña y lejos de los tuyos. Pero, ¡venga!, sin más demora, empezaré mi relato: Después de dejar Troya, mis hombres y yo nos dirigimos a la ciudad de los Cicones, que durante la guerra habían sido aliados de los troyanos. Asolamos la ciudad y tomamos abundantes riquezas para repartirlas entre todos como botín, pero, ante la demora de mis hombres, los Cicones se reagruparon y casi lograron abatirnos. Mas, en el último momento, conseguimos huir. Nos hicimos a la mar y al doblar el cabo Malea una tempestad nos arrastró durante nueve días; al décimo desembarcamos en el país de los Lotófagos, que se alimentan de la flor de loto; mis hombres probaron ese fruto de un sabor muy dulce y al instante se olvidaron del regreso. Yo, a duras penas, logré llevármelos por la fuerza. Poco después llegamos a la tierra de los Cíclopes; vimos una cueva elevada próxima al mar. Elegí a doce de mis mejores hombres para explorar la cueva. Me llevé un odre de piel de cabra con vino negro, dulce como la miel, del que difícilmente podía apartarse quien lo probaba, pues presentía que podía toparme con un hombre de fuerza descomunal y sin noción de las leyes humanas y divinas. Al llegar, la cueva estaba vacía pero repleta de quesos y de rediles de corderos y de cabritos; mis hombres me suplicaron que lo cogiéramos todo y regresáramos a las naves, pero yo, ansioso por conocer al monstruo, no hice caso. Tras entrar su rebaño, un monstruo con un solo ojo en la frente se introdujo en la cueva e hizo rodar una enorme piedra, cerrándonos así la única salida. Cuando nos descubrió, dijo con una voz sobrecogedora: - “¡Forasteros! ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Andáis errantes o sois piratas que vagan sin rumbo, llevando las desgracias a otras gentes?” - “Yo le contesto: Mi nombre es Nadie. Somos aqueos y venimos errantes desde Troya. En calidad de suplicantes nos postramos de rodillas, esperando hospitalidad y un obsequio, como es norma entre los huéspedes.” Mis palabras le irritaron mucho y dijo: -“Los cíclopes no se cuidan de Zeus ni de los dioses bienaventurados, pues somos mucho más fuertes.” Y él, sin mediar palabra, cogió a dos de mis hombres, los golpeó contra el suelo y se los comió como cena. Horrorizado, ideé un plan. Le ofrecí vino y al probarlo, cautivado por su dulzura, pidió más, y muy pronto estuvo tan ebrio que se quedó profundamente dormido. Con la ayuda de mis hombres le clavé una estaca bien afilada en el único ojo que tenía en la frente. Lanzó un alarido espantoso e hizo rodar la piedra de la entrada mientras gritaba pidiendo ayuda a los otros cíclopes: 2010 Grupo Galatea -“¡Amigos! ¡Nadie me está matando con engaños!” Ellos le contestaron que si nadie le estaba agrediendo y estaba solo, entonces no tenía por qué gritar. Se colocó en la entrada para evitar nuestra salida, pero nosotros nos ocultamos debajo del velludo vientre de los carneros y logramos llegar a la nave a salvo. Ya desde el mar le increpé y le revelé mi verdadera identidad; él contestó a mis provocadoras palabras lanzando un peñasco que casi alcanza la nave, pero, como no nos causó ningún daño, suplicó a su padre Posidón que le vengara haciéndome sufrir todo tipo de penalidades en mi regreso a Ítaca. Desde allí seguimos adelante hasta alcanzar la isla de Eolia, reino de Eolo, el dios de los vientos. Éste nos acogió con gran hospitalidad y nos ofreció como regalo un odre en el que había encerrado a todos los vientos adversos; partimos con viento favorable, y, después de diez días, cuando las naves estaban ya cerca de Ítaca, mis hombres, mientras yo dormía, llevados por la curiosidad y la codicia, abrieron el odre; al instante se desencadenó una terrible tempestad que nos condujo de nuevo a la isla de Eolo. Entonces el dios de los vientos, reconociendo la intervención divina en nuestras desgracias, se negó a recibirnos. Seguimos adelante y cuando ya casi se había agotado el ánimo de mis hombres de tanto remar, llegamos a Telépilo, excelsa ciudad de los gigantescos Lestrigones que resultaron ser antropófagos; sólo consiguió escapar mi nave, que aún no había atracado en el puerto. . De nuevo navegamos hasta llegar a otra isla, Ea, donde moraba la temible maga Circe. Mis hombres, atraídos por su hermosa voz, entraron a su palacio y tras beber y comer de sus manjares ella los convirtió en cerdos, y los encerró en sus pocilgas. El dios Hermes me proporcionó un antídoto para resistir el encantamiento y me aconsejó cómo actuar. Al llegar al palacio de Circe, la hechicera salió a recibirme. Me hizo entrar y me ofreció en una copa de oro un brebaje en el que había echado la droga. Se quedó asombrada cuando comprobó que la poción no me había hechizado; al instante cambió de táctica e intentó seducirme, pero yo antes logré arrancarle el juramento de liberar del hechizo a todos mis hombres. Pasamos el resto del año disfrutando de la hospitalidad de Circe, pero tan pronto como llegó la primavera, nos entró a todos el deseo de partir. La diosa me reveló que debíamos viajar al Hades, el reino de los muertos, y consultar al adivino Tiresias, y nos explicó cómo llegar hasta allí. Después de un día de navegación llegamos a la entrada del tenebroso Hades. En cuanto cumplí los ritos y sacrificios prescritos, se congregaron a mi alrededor las almas de los difuntos. Pronto acudió el espíritu del adivino Tiresias y me predijo mis avatares futuros, pero sobre todo me advirtió del peligro de que en la isla de Trinacia mis hombres no respetasen las vacas del dios Helio, pues en ese caso sería la perdición de mi nave y la de los míos, y yo, aunque me salvara, regresaría tarde y sólo. Además, al llegar a mi casa encontraría a unos hombres insolentes que pretenderían apoderarse de mi esposa y de mis bienes. Cuando me disponía a salir me encontré a mi madre, Anticlea. Ella me acarició y me consoló, a la vez que me explicaba la situación en la que se encontraba Ítaca y mi familia. La multitud de muertos y su vocerío acabaron asustándome y regresé a mi nave. Al poco de partir nos aproximamos a la isla de las Sirenas, y, siguiendo las indicaciones de Circe, preparé uno tapones de cera para mis hombres e hice que me ataran al palo del barco, advirtiéndoles de que, aunque me vieran gesticular, no me soltasen. Pronto escuché la melodiosa voz de las Sirenas que intentaban seducirme con sus palabras, pero, aunque yo grité y gesticulé con todas mis fuerzas que me soltaran, mis hombres no lo hicieron y así pudimos pasar de largo y que la nave no encallara en las rocas. Nos esperaba un nuevo peligro: cruzar el estrecho que custodian las monstruosas Escila y Caribdis, y también éste lo logramos superar con la pérdida de algunos de mis hombres. Tras todo este periplo llegamos a la isla de Trinacia, donde pacen las vacas sagradas del dios Helio. Yo no quería detenerme, pues recordaba las palabras de Tiresias. Ante la insistencia de mis hombres y, después de que me prometieran que respetarían los animales sagrados, varé mi barco. Durante un mes los vientos contrarios nos acompañaron, y mis hombres, desesperados por el hambre, incumplieron su juramento. Helio, enfadado, exigió venganza a los dioses. Entonces el todopoderoso Zeus desencadenó tal tormenta que todos mis hombres perecieron y sólo yo logré salvarme, asido a una viga del barco que me llevó hasta la isla de Calipso.» Concluido el relato, todos se retiraron a dormir. A la mañana siguiente los hospitalarios feacios cargaron la nave con todo lo necesario y llevaron a Ulises, todavía dormido, de vuelta a Ítaca. 2010 Grupo Galatea Solo, bajo un olivo, con la única compañía de los regalos obtenidos, Ulises despertó en una costa brumosa, dudando de que los feacios hubieran cumplido su palabra y le hubieran abandonado en cualquier otro lugar. Atenea acudió para informarle de que estaba en Ítaca, de la situación en que se encontraba la isla y para explicarle los sufrimientos de Penélope y Telémaco. La diosa, mediante un hechizo, disfrazó a Ulises como a un viejo mendigo harapiento. Ulises se dirigió así a la granja del porquero Eumeo, un fiel amigo con el que podía alojarse. Cuando Ulises y su hijo Telémaco se encontraron en la granja, se fundieron en un largo abrazo y decidieron que nadie, ni siquiera Penélope, debía conocer su verdadera identidad para que su plan pudiera triunfar. . A la mañana siguiente Eumeo y Ulises se presentaron en el palacio, donde los pretendientes seguían campando a sus anchas. Allí, junto a la puerta, encontraron un viejo perro echado sobre un montón de estiércol, que empezó a mover el rabo. Se trataba de su fiel perro Argo quien, al ver a su amo al que esperaba desde hacía 19 años, exhaló su último suspiro. Ulises se quedó sentado junto a él mientras Eumeo le traía algo para comer. Después penetró en la casa pidiendo limosna para comprobar si quedaba algún pretendiente de buen corazón, pero sólo encontró desprecio y burla. La reina Penélope, indignada por la escena, pidió que se dispensara al mendigo la misma hospitalidad con la que se había tratado a todos en palacio, pues esa era la costumbre de su esposo. Cuando al final de la jornada los pretendientes abandonaron el palacio para descansar, Ulises y su hijo recogieron las armas y las llevaron a una habitación apartada. La reina se sentó junto a él para conversar. Ulises mantuvo el engaño de su identidad y contó a la reina que él había conocido a su esposo. Le describió su aspecto, le habló de su valor y le aseguró que seguía vivo y que estaba muy cerca el momento de su regreso. Penélope lloró al oír al mendigo y, agradecida, llamó a Euriclea, su anciana nodriza, para que ayudara al mendigo a asearse y así curar sus malheridos pies. Entonces la sirvienta reconoció una cicatriz en el muslo del extranjero, la misma que un jabalí había provocado en la pierna de Ulises cuando era niño, y al reconocerlo rompió a llorar. Él le pidió que no revelara nada por el momento y que le ayudara a preparar su estrategia. Debía someter a los pretendientes a una prueba de tiro con su arco, que muy pocos hombres habían sido capaces de tensar. Aquel que pudiera hacerlo y con una sola flecha atravesara las anillas de doce hachas puestas en hilera, sería proclamado rey de Ítaca. A la mañana siguiente, las criadas comenzaron a limpiar y disponer todo como cada día. Los sirvientes traían cerdos y cabras para preparar el banquete. Se presentaron después los pretendientes y el joven Telémaco empuñando una lanza. Entonces apareció la reina Penélope con el gran arco de su esposo, un carcaj repleto de flechas y un cofre con doce hachas que traían sus sirvientas. Planteó el desafío a los asistentes y prometió casarse con aquel que resultara ganador. Desesperado por la noticia, Telémaco reclamó su derecho de ser el primero en lanzar, para evitar que ninguno de los pretendientes obtuviera la mano de su madre. Pero, por más que intentaba tensar el arco, sus fuerzas no bastaron para conseguirlo. Uno tras otro, todos los pretendientes probaban y no lo conseguían. En medio de tal desconcierto el viejo mendigo pidió que se le permitiera intentar la misma empresa, y todos los presentes estallaron en carcajadas y desprecios. Pero la reina les recordó que tenía, como huésped, el mismo derecho a competir. Mientras Eumeo le entregaba el arco y las flechas, Ulises susurró a Euriclea, la sirvienta, que cerrara todas las puertas que conducían a los aposentos de las mujeres. Tensó el arco sin gran esfuerzo y después lanzó la flecha atravesando con gran puntería todas y cada una de las doce anillas. A continuación y ante el gran desconcierto general, atravesó a Antínoo con otra flecha exclamando: “¡Cobardes! Creísteis que jamás regresaría y deshonrasteis a mi esposa y a mi casa. Ahora pereceréis uno tras otro ante mí.” Con la ayuda de sus fieles sirvientes y de su hijo se abalanzó sobre todos ellos y, protegido nuevamente por la diosa Atenea, les provocó la muerte. Después mandó a los sirvientes que sacaran a los muertos al patio, que limpiaran de polvo y sangre el suelo y las paredes, y que quemaran azufre para purificar la casa. Al abrirse la puerta, las mujeres entraron en la habitación, atónitas al reconocer a su amo. Penélope, a quien Atenea había sumido en un profundo sueño antes del combate, bajó con Euriclea, desconfiada ante la noticia del regreso de su esperado esposo, y encontró a Ulises vestido ya con su túnica y su manto, y despojado de su apariencia de mendigo. La reina seguía sin creer lo que veían sus ojos y prefirió someter a una última prueba al recién llegado. Pidió que le prepararan un lecho sacando la cama que había en la cámara nupcial. Al instante Ulises comprendió las dudas de la reina y contestó: 2010 Grupo Galatea “No es posible tal tarea pues yo mismo, utilizando el tronco vivo de un olivo, fabriqué el lecho nupcial. Sólo cortándolo podría hacerse.” Penélope comenzó a llorar, se abrazó a Ulises besándole y le dijo: "Perdona mi desconfianza, amado esposo. Afligida esperé durante largos años tu regreso y siempre temí las falsas razones de algún impostor. Ya no me cabe ninguna duda de que eres tú a quien tanto esperé y con quien deseo envejecer hasta el final de mis días." Por su parte Ulises lloró también de felicidad, abrazando a su leal esposa. Después, pacientemente, relató las aventuras y episodios que había sufrido en el camino y ordenó que en palacio se celebrara una gran fiesta. Mientras todos bailaban y festejaban el regreso del rey, Palas Atenea, la de ojos de lechuza, procuró que esa noche se apaciguaran las viejas rencillas y que en Ítaca y en las islas vecinas reinara para siempre la paz. Grupo Galatea: Mª Teresa Beltrán Chabrera Mª Teresa Cases Fandos Mercedes García Ferrer