vol 196 - Archivo General de la Nación

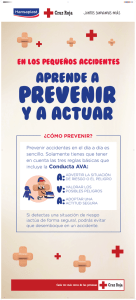

Anuncio