Etnia y religión: sobre el papel de los procesos de re

Anuncio

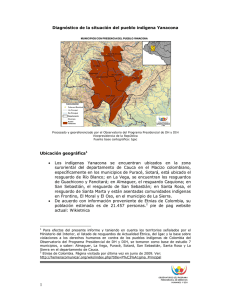

Etnia y religión: sobre el papel de la religión en los procesos de re-construcción de identidad indígena* Gloria Patricia Lopera Mesa Escuela de Derecho, Universidad EAFIT Resumen El texto analiza de evolución y las razones que ha tenido el reconocimiento de lo indígena en Colombia y otros países de Latinoamérica; para, a partir de allí, indagar por el concepto de identidad cultural, y el papel de la religión en la construcción de dicha identidad; así como los pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia sobre dicho tema. Abstract The text analyzes about evolution and that the recognition of the native in Colombia and other countries of Latin America has been right; therefore to investigate by the concept of cultural identity, and the featuring of the religion in the construction of this identity; as well as the uprisings of the Constitutional Court of Colombia on this subject. Palabras Clave Identidad social; identidad étnica; religión; libertad religiosa; sincretismo cultural. Key words Social identity; ethnic identity; religion; religious freedom, cultural syncretism. * Este trabajo es un resultado del proyecto de investigación “Derechos fundamentales y diversidad cultural: una mirada desde el derecho y la antropología”, financiado por la Universidad Eafit en el año 2008, y forma parte de las actividades realizadas por su autora dentro del programa de Maestría en Antropología Social de la Universidad de Antioquia. 140 Etnia y religión: sobre el papel de los procesos de re-construcción de identidad indígena / Gloria P. Lopera M. Sumario 1. La re-construcción de la identidad indígena: el caso Yanacona; 2. Elementos de la religiosidad Yanacona; 3. “Los pentecostales no son bienvenidos”. Sobre los límites del cambio cultural; Epílogo; Bibliografía. Introducción En la sentencia T-1022/01 la Corte Constitucional se pronunció sobre el conflicto suscitado entre la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC) y las autoridades del Cabildo Indígena Yanacona de Caquiona (CYC), a raíz de la prohibición impuesta por la Asamblea de la Comunidad de Caquiona de practicar el culto evangélico dentro del territorio de su resguardo y el desafío planteado por los miembros de la IPUC al continuar con sus oficios religiosos, pese a la decisión adoptada por las autoridades indígenas, lo que a la postre desencadenó un incidente en el que la Guardia Cívica del Cabildo interrumpió la celebración de un culto, fueron arrestadas algunas de las personas que participaban del mismo, entre ellos el pastor, quien además fue expulsado del resguardo y se le impidió volver para realizar labores de proselitismo religioso. Mientras los pentecostales alegaban la vulneración de la libertad de cultos, las autoridades del Cabildo justificaron su proceder afirmando que actuaron en defensa de su identidad cultural, amenazada por una confesión religiosa foránea que socava el orden social, al promover entre sus miembros el desacato a las normas sobre vigilancia y trabajo comunitario, condenar como pecaminosas algunas prácticas que forman parte de la cultura Yanacona y perturbar la tranquilidad pública por el uso de amplificadores durante sus celebraciones religiosas, alentando de este modo el enfrentamiento entre pentecostales y católicos al interior de la comunidad caquionense. No era la primera vez que la Corte Constitucional se ocupaba de este tipo de cuestiones, pues en la sentencia SU-510/1998 se resolvió un conflicto similar entre la comunidad Ika (Arhuaca) y la IPUC. Lo que llama la atención en este caso es que los Yanacona se reconocen a sí mismos como católicos y reclaman la defensa de esta religión como un elemento integrante de su identidad cultural. Ello motiva la pregunta por la identidad cultural y, específicamente, religiosa, que pretende salvaguardar esta comunidad, toda vez que ella se estructura en torno a una religión foránea, el catolicismo, que a primera vista aparece más cercana al credo pentecostal, al compartir con éste su raíz cristiana, que a las representaciones que de ordinario se asocian a las creencias religiosas de los pueblos amerindios. Esta aparente paradoja de los Yanaconas, que han erigido la religión siglos atrás impuesta por el colonizador en elemento central de una identidad cultural que se empeñan en reconstruir, invita a preguntarse por el lugar de la religión en el proceso de fortalecimiento de la identidad étnica que en la actualidad adelantan muchas comunidades indígenas en nuestro país, ya sea por la vía de consolidar una identidad que no ha sido puesta en duda - como ocurre en el caso de Nuevo Foro Penal No. 73 - Julio-diciembre de 2009 - Universidad EAFIT 141 los pueblos Nasa o Ika - o por la vía de recuperar una indianidad perdida, como ocurre en el caso de los Kankuamo o los Yanacona, comunidades que en las últimas décadas han emprendido un decidido proceso de “reindigenización”. El objeto de este trabajo es examinar, al hilo del caso Yanacona, el significado del concepto de identidad cultural y el papel que, en la construcción de tal identidad, desempeña la religión. Para ello dividiré esta reflexión en tres apartados: en el primero describiré los elementos centrales de los procesos de re-indigenización y la manera en que se inscribe en ellos la experiencia del pueblo Yanacona. En el segundo abordaré de manera específica el papel que juega la religión en dichos procesos y los elementos con los cuales se ha fraguado la identidad religiosa del pueblo Yanacona, en particular la comunidad de Caquiona. Los argumentos presentados en los dos primeros apartes justificarán la adopción de una comprensión dinámica de la cultura y un concepto de identidad étnica según el cual ésta no se fundamenta en la permanencia de elementos culturales prehispánicos o de valores tradicionales que se asumen como inmodificables, sino más bien en la capacidad que tienen los pueblos para apropiarse de elementos culturales diversos, transformarlos de acuerdo con sus necesidades e ideales de vida y ponerlos al servicio de su mantenimiento como pueblos. El presente marco conceptual permitirá entender de qué manera algunos elementos de la religión católica han sido apropiados por el pueblo Yanacona para reconstruir su identidad y fortalecer su etnicidad. Sobre dicha base se formularán algunas consideraciones críticas en torno a la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia T-1022/2001, con fundamento en el dictamen antropológico realizado por Carlos Vladimir Zambrano. 1. La re-construcción de la identidad indígena: el caso Yanacona En el capítulo cuarto de su obra “Comunidades imaginadas”, Benedict Anderson se refiere a la manera como se construye la idea de nación en los nacientes estados latinoamericanos surgidos a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Destaca el autor que las luchas de independencia y el discurso nacionalista fueron impulsados en nuestro continente, no por los sectores más oprimidos de la población, sino por las élites criollas, esto es, el estamento social conformado por los descendientes directos de los colonizadores que tenía a su cargo el ejercicio del poder político y económico, así como un acceso privilegiado a la educación y otros bienes culturales (Anderson, 1993: 77 y ss). Bajo el influjo del modelo del estado-nación moderno el desarrollo de nuestras instituciones políticas post-coloniales estuvo acompañado por la construcción de una identidad nacional, fraguada en torno a unos rasgos pretendidamente unitarios que aspiraban a dar cuenta del “ser colombiano”, pero que, no obstante, y como era de esperarse, apenas si coincidían con las señas de identidad de nuestras élites. Así, ser colombiano significaba hablar una lengua (el español), profesar una religión (la 142 Etnia y religión: sobre el papel de los procesos de re-construcción de identidad indígena / Gloria P. Lopera M. católica), ser sujeto de un cierto derecho (el producido por las instituciones políticas oficiales) y poseer ciertos rasgos fenotípicos que, dado nuestro innegable mestizaje, no era posible definir de manera positiva sino por vía negativa, es decir, no ser negro ni indio, pero que en cualquier caso eran mejor valorados cuanto más se aproximaran a las características propias de los descendientes directos de los europeos. Poco importaba si esta imagen unitaria coincidía con nuestra abigarrada geografía humana. La pretensión no era recoger la realidad tal y como era, sino tratar de modelarla de acuerdo a unas pautas culturales hegemónicas: lo que no se acomodara a dicha ortopedia era excluido, asumía la condición de subalterno. Los indígenas formaban parte de aquellos sectores subalternos por cuanto ni sus lenguas, religiones, instituciones jurídicas y políticas, prácticas culturales de diverso tipo, ni sus rasgos fenotípicos correspondían al patrón hegemónico y, por tanto, no eran reconocidos como parte de esa imaginada identidad nacional. Una de las principales estrategias adoptadas por los indígenas como respuesta a dicha exclusión fue la asimilación al patrón cultural hegemónico que definía la identidad nacional. Estrategia que en buena medida les vino impuesta como condición para acceder a ciertos bienes básicos, tales como la educación o la salud, pero que en muchos casos también fue interiorizada por los propios indígenas en su intento por ser reconocidos como parte de la comunidad nacional. Un ejemplo de tal estrategia de asimilación lo ofrece Christian Gros, quien cita un estudio sobre el pueblo kankuamo realizado hace más de cuarenta años por Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff donde se advierte que: “En esta población definida por los autores como ‘mestiza’ y dividida en dos partes – un alto ‘indígena’ y un bajo ‘civilizado’ – la parte ‘indígena’ parecía entonces desplegar toda su energía y sus recursos para ser aceptada como parte del grupo ‘civilizado’. Ser respetado significaba en esa época ‘ser aceptado como persona civilizada y atribuirse dignidad pese al color de piel y la pobreza’. Hasta el punto que: ‘Todos los problemas internos, toda la tensión psicológica, aún el proceso entero de la vida individual se desarrolla en esta dimensión, entre la aspiración a ser respetado y el miedo, siempre presente, de ser tomado por un indio atrasado y pobre […]. Convertidos al cristianismo desde hacía varias generaciones, los descendientes de los kankuamo se habían cortado el cabello, habían abandonado la manta y el poporo, y olvidado su lengua” (Gros, 1995: 60). Pero los días de la asimilación más o menos forzada llegarían a su fin. La narrativa de la nación unitaria sería reemplazada por la de una nación pluriétnica y pluricultural y la situación de esos “otros”, que son los indígenas, experimentaría una importante transformación, al menos en lo que respecta al plano de las representaciones y los discursos. Esta re-imaginación de nuestra comunidad se plasmaría normativamente en la constitución de 1991, la cual postula en su artículo 7º el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Declaración que Nuevo Foro Penal No. 73 - Julio-diciembre de 2009 - Universidad EAFIT 143 además se acompaña de la atribución de una serie de derechos a las comunidades indígenas orientados a la protección de sus territorios, de su autonomía política y jurídica y de su identidad cultural. Tal revalorización de las diferencias étnicas y el otorgamiento de prerrogativas como las mencionadas, alentó un proceso de “re-indigenización” de comunidades que, bajo el influjo del modelo unitario de identidad nacional, habían adoptado estrategias de asimilación a los patrones culturales dominantes, en un intento de revertir su condición de subalternas no sólo en el plano de las representaciones identitarias sino en su correlato más tangible del reparto de los bienes sociales. El proyecto de nación multiétnica ha abierto para estos grupos una pequeña y estrecha puerta para ser incluidos en calidad de “sujetos de especial protección” a cambio, ya no de asimilarse, sino de permanecer como diferentes. Y la “re-indigenización” representa un intento de re-construir y fortalecer estas diferencias, no sólo con el fin de lograr el reconocimiento de imaginarios, formas de vida y prácticas culturales alternativas a las de la sociedad mayor y hasta ahora desconocidas o subestimadas, sino también para obtener ventajas en razón de la diferencia cultural. Una clara evidencia de este cambio de orientación se advierte en el caso de los Kankuamo, quienes emprendieron un intenso proceso de recuperación de su lengua, sus costumbres, su historia, sus manifestaciones artísticas, su medicina tradicional y su territorio que se oficializó en 1994, cuando anunciaron oficialmente su re-nacimiento como la cuarta etnia de la Sierra Nevada (Morales Thomas, 2000: 23 y ss). Pero no es éste un caso aislado, pues, como ha señalado Christian Gros, desde la década de los 90´s - del siglo XX - se asiste a un proceso de fortalecimiento de las señas de identidad, reivindicaciones territoriales y políticas de las comunidades indígenas tradicionalmente reconocidas (como los Ika o los Nasa) y, paralelo a éste, a un proceso de “neo-indigenización” por parte de comunidades que habían abandonado, olvidado e incluso rechazado su identidad étnica (Gros, 1995: 59 y ss). Tal es el caso de un grupo de indígenas habitantes del Macizo Colombiano, departamento del Cauca, quienes desde 1989 emprendieron la unificación de sus resguardos bajo la bandera de la unidad del Pueblo Yanacona y la reconstrucción de una identidad con la que afianzar sus reivindicaciones étnicas. El territorio de los Yanacona en la actualidad comprende cinco resguardos (Rioblanco, Guachicono, Pancitará, San Sebastián y Caquiona) y tres comunidades indígenas civiles (Frontino, El Moral y el Oso), situadas en los municipios caucanos de Sotará, La Vega, Almaguer, San Sebastián y La Sierra (Zambrano, 1995: 133)1. Está asentado en una parcela de 1 Como explica Zambrano (1995:133), los resguardos coloniales son tierras de propiedad comunal, administradas por un cabildo y cuyos títulos de propiedad son anteriores a la república. Las comunidades indígenas civiles, en cambio, son aquellas que han perdido sus títulos de propiedad o están conformadas por descendientes de comunidades cuyos resguardos fueron disueltos. 144 Etnia y religión: sobre el papel de los procesos de re-construcción de identidad indígena / Gloria P. Lopera M. las que fueran en tiempos precolombinos las provincias de Papallacta y Guachicono, de cuyos pobladores primitivos subsisten algunos vestigios arqueológicos, fenotipos, toponimias, giros lingüísticos, apellidos y leyendas, hoy rescatadas por los Yanacona como sustento de su indianidad (Ibíd: 127). Sin embargo, este pueblo no ha construido su identidad étnica exclusivamente en torno a ese agregado de elementos prehispánicos que los vinculan con quienes antaño habitaron sus territorios. Y no lo han hecho, en primer lugar, porque muchos de estos elementos han desaparecido. Así: (i) Los Yanaconas han perdido su lengua ancestral -el quechua- y en la actualidad todos son hispanohablantes (Fabre, 2005: 2). (ii) Tampoco recordaban por tradición ni tenían referencias de su denominación original, razón por la cual sólo se reconocían como indígenas sin especificar su etnónimo, pero desde hace cerca de veinte años, cuando emprenden el proceso de re-indigenización, deciden nombrarse a sí mismos como Yanaconas. (iii) Han sustituido los vestidos de lana por trajes industriales, aunque a la vez conservan el arte de tejer. (iv)En algunos de sus territorios no se mantiene la propiedad colectiva sino que se han adoptado formas privadas de tenencia de la tierra (Zambrano, 1995: 131). En segundo lugar, tampoco han cifrado su identidad étnica en la evocación del pasado prehispánico, porque reconocen que aquella igualmente se ha forjado con elementos procedentes de otras culturas con las que han mantenido contacto a lo largo de estos siglos, en particular con la lengua, la religión y las instituciones políticas impuestas desde la colonia, de los cuales se han apropiado para construir la identidad que hoy tienen y les interesa reivindicar porque es la que les permite concebirse como un pueblo. Para entender el fundamento de la etnicidad en el caso de pueblos que, como los Yanacona, han perdido los rasgos más visibles de su cultura ancestral resultan esclarecedoras las reflexiones que al respecto desarrolla Carlos Vladimir Zambrano. El autor propone romper la ecuación entre etnicidad y elementos culturales autóctonos, para, en su lugar, sostener como hipótesis que “los cambios culturales de los grupos étnicos no conducen a la desaparición de su etnicidad, porque la etnicidad no necesariamente está determinada por los elementos culturales” (Zambrano, 1995: 128). En apoyo de su afirmación, Zambrano se decanta a favor de un concepto de cultura que permita entender el cambio cultural, el valor puramente instrumental que aquella ostenta en el proceso de construcción de identidad étnica y el papel que desempeñan los sujetos en la producción de órdenes culturales. Con tal fin, retoma la definición de Nestor García Canclini, quien entiende por cultura “la producción de Nuevo Foro Penal No. 73 - Julio-diciembre de 2009 - Universidad EAFIT 145 fenómenos que contribuyen mediante la representación o elaboración simbólica de las estructuras materiales a comprender, reproducir o transformar el sistema social, es decir, todas las prácticas e instituciones dedicadas a la administración, renovación y reestructuración del sentido” (Zambrano, 1995: 131). Sobre esta base, afirma que “la cultura deriva de un proceso permanente de apropiaciones, pérdidas y mantenimientos y de las decisiones sociales que buscan un objetivo común”; igualmente sostiene que los rasgos culturales no ostentan un valor en sí mismos sino en tanto se articulan a los procesos de lucha por la identidad, reconocimiento y desarrollo de un pueblo (Zambrano, 1995:139). Asimismo, el autor entiende la etnicidad como “una estrategia de los pueblos para transformar su realidad social” que aparece ligada a la construcción y defensa de una identidad, la cual permite a un grupo humano concebirse como pueblo y, a partir de ella, emprender la lucha por su reconocimiento (Zambrano, 1995: 138 y s). Dicha identidad no se fundamenta en la permanencia de valores culturales tradicionales como remanentes de un pasado que se quiere inmodificable, sino más bien en la capacidad que tienen los pueblos para transformar aquellos valores y elementos culturales y utilizarlos en pro de la consecución de sus objetivos colectivos. Apoyándose en Miguel Bartolomé, nuestro autor considera que lo que caracteriza a una identidad étnica específica no es la sumatoria de rasgos culturales sino la manera en que estos elementos, que pueden tener procedencias diversas, se integran para conformar las representaciones ideológicas colectivas de un grupo. En consecuencia, “lo que permite entender la situación de cambio cultural de una etnia es la capacidad de apropiación y síntesis de los elementos que se ponen en juego. Estos se combinan mediante una complicada dialéctica; se transforman y personalizan de tal manera que no son ni lo tradicional ni lo innovador, sino una construcción cultural distinta y diferente” (Zambrano, 1995: 132). Bajo esta luz se comprende que la presencia de elementos propios del catolicismo en la configuración de la religiosidad Yanacona no riñe con la afirmación de su identidad étnica. A continuación, examinaré cuáles son aquellos elementos, de qué modo se produce su apropiación y transformación para dar lugar a una construcción cultural singularizada y qué papel juega ésta en la consolidación de la identidad del pueblo Yanacona. 2. Elementos de la religiosidad Yanacona “Somos cristianos de antiguo, que dicen católicos pero católicos no más que de la virgen […] Seremos será cristianos de ‘Mama Concia’, yanaconas de nuestra iglesia de Caquiona, que no deja que el cura irrespete el querer propio de nosotros a la virgencita.” (Ramiro Magín Guaca, q.e.p.d., citado por Zambrano, 2002: 212) 146 Etnia y religión: sobre el papel de los procesos de re-construcción de identidad indígena / Gloria P. Lopera M. De nuevo Vladimir Zambrano, con sus trabajos sobre vírgenes remanecidas en el Macizo Colombiano y sus investigaciones sobre el pueblo Yanacona, suministra elementos etnográficos para entender de qué manera dicha comunidad indígena ha estructurado sus creencias religiosas y su modo de expresarlas. Según explica este autor, “lo religioso en el Pueblo Yanacona es una configuración que ha resultado históricamente de la apropiación de signos, símbolos y ritos de lo católico, transformados y reelaborados por la forma particular de la etnicidad local yanacona, en una religiosidad con características propias y diferenciadas del catolicismo oficial y de otros populares e incluso étnicos” (Zambrano, 2002: 217)2. La cosmovisión del pueblo Yanacona se estructura en torno a diversas categorías bipolares, entre las cuales adquiere especial importancia la oposición bravo / manso que opera de manera análoga a la oposición entre naturaleza / cultura. Así, lo bravo es todo aquello que no ha sido sometido al control del hombre, mientras que lo manso es lo que ha sido cultivado, todos aquellos elementos del entorno que los hombres conocen y utilizan en su beneficio. El amansamiento es, por tanto, el proceso de humanización de lo natural, de domesticación de un entorno agreste. En esta interacción con un entorno inhóspito y desconocido, los Yanacona, en particular los habitantes del resguardo de Caquiona, invocan la protección de la Virgen de Caquiona o “Mama Concia”, figura que constituye un elemento central de la religiosidad de esta comunidad (Zambrano, 2002: 218). A ella se refiere Claudia López señalando que: “Mama Concia” es la denominación afectiva que los yanaconas de la comunidad dan a la virgen de Caquiona, cuya fiesta se celebra el 15 de agosto. Esta virgen rema nació, es decir, se apareció en su territorio, por tanto es una virgen indígena, friana y caquioneja, aún cuando su imagen corresponda a la de origen católico. Viste como una mujer de la comunidad: vestido ancho ceñido a la cintura con un chumbe, enaguas blancas, sombrero y alpargatas. Como caquioneja es una comunera más y participa como cualquier persona de la comunidad haciéndose acreedora a los derechos y a las obligaciones que le competen: tiene tierras, casas y ganado, bienes que le son cuidados por los indígenas con el pago de la obligación. Sale del resguardo para vincularse con el mundo blanco, recorriendo con el síndico las veredas de lo caliente. Se dice que Mama Concia sale a ganar pa’ lo caliente, como cualquier mujer de la comunidad. 2 Conviene llamar la atención sobre la distinción conceptual que propone el autor entre religión y religiosidad, entendida esta última como la forma cultural diferencial con que todas las religiones se expresan y a través de la cual los fieles manifiestan su devoción, esto es, su relación personal y colectiva con los seres sagrados, de quienes se demanda protección y a quienes se otorga sumisión en aras de obtener sus favores. A partir de esta distinción es posible entender que una misma religión se exprese en religiosidades diversas. (Zambrano, 2002: 216 y s). Nuevo Foro Penal No. 73 - Julio-diciembre de 2009 - Universidad EAFIT 147 Es una virgen brava, porque es sin dejar de ser laguna. Como virgen participa de las formas religiosas de origen católico, como laguna rescata y perpetúa conceptos religiosos amerindios relacionados con elementos naturales y por ello se diferencia de los otros santos. Tiene dos hermanas: la virgen de los Remedios de San Juan en el municipio de Bolívar y la virgen de la Purificación de la Candelaria en Pancitará, municipio de La Vega. Son imágenes relacionadas con tres comunidades indígenas del suroriente del Cauca” (López, 1993). La Virgen de Caquiona pertenece al grupo de vírgenes remanecidas que puebla el imaginario religioso de los habitantes del Macizo Colombiano. Con este término, los macizeños designan a las estatuillas de santos o vírgenes halladas en sus territorios de forma inesperada, cuya potencia viene dada no por la historia del santo o virgen que representan, sino por el hecho mismo de haber remanecido y, en virtud de ello, erigirse en santos y vírgenes propios de las comunidades en donde aparecen (Zambrano, 1996: 294). La Virgen de Caquiona comparte con las demás vírgenes remanecidas del Macizo las siguientes características: (1)Son fundadoras de pueblos, pues son ellas las que determinan la ubicación de los poblados y, por ello, son reconocidas como las patronas de las comunidades donde aparecieron. Esta función ha llevado a algunos autores a interpretar las vírgenes remanecidas como una estrategia de resistencia de los antiguos habitantes del Macizo, al erigirlas en armas para evitar el desarraigo total de sus tierras por parte de los españoles (Zambrano y López, 1993). (2)Resuelven conflictos al interior de la comunidad y a la vez constituyen un elemento de control social, pues con su “bravura” ellas expresan el descontento por las acciones humanas que amenazan la tranquilidad del territorio. (3) Son vírgenes vivas en el sentido literal de la palabra, en tanto aparecen ligadas a los actos de la vida cotidiana: la virgen viste como una mujer de la comunidad, posee bienes, sale a trabajar como cualquier habitante de la comunidad e incluso se ocupa de conseguir los recursos para su fiesta (Zambrano y López, 1993). La de Caquiona es, pues, una virgen católica de la cual se han apropiado los Yanaconas de un modo que se distancia considerablemente de los parámetros del catolicismo oficial. Así se evidencia en los siguientes aspectos: en primer lugar, subsiste una conexión con elementos religiosos amerindios, pues la Virgen de Caquiona no sólo es una virgen (lo que la aproxima a elementos del catolicismo), sino que al mismo tiempo es una laguna (lo que la vincula con elementos naturales propios de las creencias religiosas amerindias). En segundo lugar, la relación de los caquionenses con su virgen y la manera de expresar su devoción se aleja de las formas rituales que impone la ortodoxia católica y más bien constituye una expresión del “catolicismo popular” o “catolicismo indígena”, descalificada por las altas instancias de la iglesia católica como una forma pagana de religión que no reconocen como válida; de ahí que muchos de los sacerdotes de la parroquia de Almaguer (municipio al que pertenece el 148 Etnia y religión: sobre el papel de los procesos de re-construcción de identidad indígena / Gloria P. Lopera M. resguardo de Caquiona) se nieguen a asistir a las celebraciones religiosas que tienen lugar en este resguardo (Zambrano, 2002: 218). En definitiva, el lugar central que ocupan las vírgenes remanecidas en la religio­ sidad Yanacona confirma la tesis según la cual, la construcción de una identidad étnica no resulta incompatible con el sincretismo cultural, entendido éste, no como la simple sumatoria de elementos venidos de tradiciones diversas, sino como su integración en una construcción propia y distinta de las culturas de las aquellos proceden. Así, las vírgenes, en particular la de Caquiona, constituyen un elemento que, no obstante su origen hispánico, ha sido reapropiado por los Yanaconas para erigir en torno de ellas una representación colectiva que cohesiona a la sociedad y confiere sentido a su existencia como pueblo (Zambrano y López, 1993). Llegados a este punto adquiere sentido la pregunta formulada al comienzo, en el sentido de por qué una comunidad, como la de los Yanacona, que estructura su religiosidad en torno a un elemento foráneo y admite que la construcción de su identidad étnica no es incompatible con el cambio cultural, se muestra reacia a la llegada de un nuevo culto. E igualmente cabe preguntarse por qué la postura de quien, desde la reflexión antropológica, ha acompañado el proceso de re-indigenización de los Yanacona, adopta un cariz distinto y se torna en cierto modo inconsistente cuando se trata de dar respuesta al conflicto que en la actualidad se plantea entre el orden tradicional de esta comunidad y la penetración del credo pentecostal. 3.“Los pentecostales no son bienvenidos”. Sobre los límites del cambio cultural Hasta aquí se han examinado los argumentos formulados por Vladimir Zambrano a favor de romper la ecuación entre identidad étnica e identidad cultural para, en su lugar, admitir: (i) que las reivindicaciones étnicas son posibles también allí donde un pueblo ha perdido los rasgos más visibles de su cultura ancestral y se ha dado a la tarea de componer una identidad con elementos procedentes de culturas diversas y (ii) que los cambios culturales de los grupos étnicos no conducen a la desaparición de su etnicidad, por cuanto, esta última, no depende necesariamente de la conservación de elementos culturales. Sin embargo, una vez admitidas ambas tesis se plantea la cuestión de si la afirmación de la identidad étnica de un grupo es compatible con cualquier tipo de cambio cultural. De acuerdo con los planteamientos de Zambrano, el cambio cultural no amenaza la identidad étnica siempre y cuando el pueblo que reclama esta identidad mantenga la capacidad de apropiar los nuevos elementos que entran en juego, transformarlos y personalizarlos para dar lugar a una construcción cultural que le permita seguir afirmando su existencia como grupo. Siempre que un pueblo conserve esta capacidad Nuevo Foro Penal No. 73 - Julio-diciembre de 2009 - Universidad EAFIT 149 de apropiación, en principio no parecen existir límites en cuanto al tipo de elementos culturales de los que un pueblo pueda echar mano para fraguar su identidad. Al menos así cabe interpretar la afirmación que hace este autor, citando a Miguel Bartolomé, cuando señala que: “la forma contemporánea que asuma la cultura y la organización de una etnia es tan válida como cualquier otra existente en cualquier otro momento de su trayectoria histórica” (Zambrano, 1995:132). Por otra parte, es importante destacar que la re-construcción de la identidad en medio del cambio cultural no está exenta de conflicto y, antes bien, como señala el autor en repetidas ocasiones, “lo que dinamiza una identidad es el conflicto” (Zambrano, 1995: 140, 143). Desde esta perspectiva, la penetración del credo pentecostal al territorio Yanacona no tendría por qué generar mayores resistencias, pues incluso el conflicto a que ha dado lugar, también aportaría elementos a ese incesante proceso de construcción de la identidad étnica del pueblo Yanacona. No obstante, la llegada de la IPUC ha sido vista con recelo por las propias autoridades del resguardo de Caquiona, lo que motivó el conflicto resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia T-1022/2001, en cuya caracterización resultan relevantes los siguientes elementos: (i) Los evangélicos venían desarrollando sus cultos dentro del resguardo desde hacía más de cuatro años sin registrarse mayores incidentes (Zambrano, 2002: 206); (ii) En junio de 2000 la Asamblea de la Comunidad de Caquiona determina que la práctica de cualquier religión distinta a la católica debía realizarse por fuera del resguardo y, en consecuencia, resuelve de manera negativa la solicitud presentada por un pastor de la IPUC para realizar un programa de “renovación espiritual” en la plaza del poblado. (iii) Los miembros de la IPUC desafían la decisión adoptada por la comunidad y continúan practicando sus oficios religiosos y difundiendo su doctrina a través de altavoces que alteran la tranquilidad de los caquionenses. (iv) Tal desafío motivó la intervención de la Guardia Cívica del Cabildo que interrumpe la celebración de un culto, arresta a algunas de las personas que participaban del mismo, entre ellos el pastor, a quien en adelante se prohíbe la entrada al resguardo para realizar labores de proselitismo religioso. En su sentencia la Corte avaló el proceder de las autoridades indígenas y consideró justificada la restricción de la práctica de la religión pentecostal dentro del territorio del resguardo de Caquiona, para lo cual se apoyó, en buena medida, en el dictamen antropológico rendido por Vladimir Zambrano. Resulta de interés examinar algunos de los argumentos que sustentan este dictamen y sobre los que el autor vuelve en un artículo en el que comenta la decisión de la Corte (Zambrano, 2002), con el fin de evaluar su consistencia con los insumos teóricos que él mismo ha desarrollado para entender la peculiar conformación de la etnicidad Yanacona. 150 Etnia y religión: sobre el papel de los procesos de re-construcción de identidad indígena / Gloria P. Lopera M. Me detendré en algunas de las razones que ofrece dicho autor para apoyar la decisión de las autoridades de Caquiona de prohibir la práctica del culto pentecostal dentro del territorio de su resguardo: 1. El credo pentecostal amenaza la identidad étnica del pueblo Yanacona Zambrano afirma de manera categórica que: “El conflicto originado por la IPUC, ratificó la virtualidad actual y futura que ella tiene para atentar contra la identidad cultural y la cohesión étnica de los pueblos indígenas, en donde pretenda llevar a cabo sus prédicas proselitistas o evangelizadoras, con anuencia de las autoridades de dichos pueblos, o sin ella, y en perjuicio de la religión confesada por ellos”. En defensa de esta tesis señala que: “La retórica Pentecostal cuestiona los basamentos de la identidad colectiva yanacona, a la vez que vulnera el núcleo esencial para la libertad religiosa yanacona, al invitar en su homilía a las personas para que no realicen el trabajo comunitario ni ‘crean en la virgen y los santos’ […], sin entender que fueron estos los que mantuvieron a la comunidad cohesionada a través de siglos saturados de presiones por destruirlos” (Zambrano, 2002: 204). Tanto el tono como el contenido de las afirmaciones, y de otras que en sentido similar realiza el autor en el trabajo citado, contrastan con las siguientes ideas también sostenidas por Zambrano: (i) La ruptura que propone entre identidad étnica e identidad cultural, pues en esta ocasión parece dar a entender que la identidad étnica solo puede existir sobre la base de la cohesión cultural de la comunidad en torno a un mismo credo religioso. ¿No sería posible seguir afirmando la identidad del pueblo Yanacona si sus miembros profesan distintas religiones y logran cohesionarse en torno a otros elementos distintos del religioso? (ii) El valor no intrínseco sino puramente instrumental de los elementos culturales en la conformación de la etnicidad y su afirmación de que la forma contemporánea que asuma la cultura y la organización de una etnia es tan válida como cualquier otra existente en momentos anteriores de su trayectoria histórica. Ello por cuanto uno de los principales argumentos para descalificar la compatibilidad entre el credo pentecostal y la identidad yanacona es que el primero pretende acabar con la creencia ancestral en la Virgen de Caquiona, elemento de importancia central para la identidad yanacona por cuanto desde hace varios siglos ha mantenido a la comunidad cohesionada y resistir a las presiones que tienden a hacerla desaparecer. ¿Acaso no sería posible pensar la identidad yanacona sin el culto a las vírgenes remanecidas allí donde estas dejen Nuevo Foro Penal No. 73 - Julio-diciembre de 2009 - Universidad EAFIT 151 de ocupar su lugar como elementos de cohesión social del pueblo yanacona y sean desplazadas por otros elementos ideológicos que cumplan una función similar? (iii)La importancia del conflicto como dinamizador de la identidad. Es cierto que el credo pentecostal cuestiona elementos básicos del actual orden social, religioso y cultural Yanacona, en tanto promueve el desacato a las normas relacionadas con la vigilancia y trabajo comunitario, cuestiona la creencia en santos y vírgenes e incluso altera la tranquilidad pública por el uso de amplificadores en la celebración de sus cultos. Pero esto, antes que una razón para justificar la prohibición de su práctica al interior del resguardo - lo que supone poner fin al conflicto por la vía de negar a una de las partes implicadas la posibilidad de manifestarse - debería ser visto como una ocasión para que se afirmen aquellos elementos del orden social yanacona que están siendo cuestionados por los pentecostales y, de otro lado, para que algunos de los elementos del nuevo credo lleguen a formar parte del acervo cultural de esta comunidad. (iv)La capacidad de los pueblos para transformar los elementos culturales venidos de fuera e integrarlos en construcciones culturales capaces de responder a sus necesidades. El mismo autor reconoce que algunos evangélicos yanaconas aún temen, en secreto, a la Virgen de Caquiona y respetan la autoridad del cabildo (Zambrano, 2002: 202), esto es, han abierto un espacio para nuevas creencias que han integrado a su acervo cultural anterior ¿Por qué no pensar que, del mismo modo en que fueron apropiados elementos del catolicismo para integrarlos a la religiosidad popular Yanacona, pueda hacerse lo mismo con algunos elementos del credo pentecostal que puedan servir para conformar la identidad de esta comunidad? 2. La cosmovisión yanacona prima sobre la confesión evangélica Zambrano se vale del binomio conceptual “cosmovisión / confesión” para rein­ terpretar el conflicto entre autoridades Yanaconas e IPUC. Con ayuda de Clifford Geertz, entiende la “cosmovisión” como “el cuadro que un pueblo se forma de cómo son las cosas en la realidad, son las ideas más abarcativas acerca del orden”, el cual se proyecta en prácticas cotidianas, comportamientos y hábitos que conforman el orden social de una comunidad. Se trata de un concepto que pone en relación al ser humano con su mundo exterior, es decir, que establece un vínculo entre naturaleza, persona y sociedad. Por su parte, la “confesión” es entendida como una expresión de la conciencia, “una relación del alma consigo misma, una relación intrínseca del ser, un estado interior, que permite juzgar a sí mismo”. Zambrano considera ambos conceptos no sólo diferentes sino contrarios, por cuanto “la cosmovisión intenta situar al hombre en el mundo y la confesión volcarlo sobre sí mismo” (Zambrano, 2002: 209). Sobre esta base, entiende que en el presente caso se enfrentaban realidades heterogéneas. No se trataba de una disputa entre dos confesiones sino de un conflicto entre la confesión evangélica profesada por la IPUC y la cosmovisión yanacona, amenazada por la primera, en tanto su prédica no sólo cuestionaba las bases de la 152 Etnia y religión: sobre el papel de los procesos de re-construcción de identidad indígena / Gloria P. Lopera M. religiosidad sino de todo el orden social de dicha comunidad (Zambrano, 2002: 212, 223). Por otra parte, el autor afirma la preeminencia constitucional de las cosmovisiones sobre las confesiones y la posibilidad de limitar a estas últimas cuando amenazan a las primeras (Zambrano, 2002: 226). Al respecto cabe anotar dos cuestiones. En primer lugar, el lenguaje constitucional no incorpora la distinción conceptual que propone este autor y, menos aún, ofrece argumentos para afirmar la primacía de las cosmovisiones sobre las concepciones. Por su parte, Zambrano no se ocupa de fundamentar dicha prioridad sino que se limita a afirmarla, por lo cual su argumento incurre en una petición de principio, pues da por sentado lo que precisamente debería demostrar. En segundo lugar, no queda clara la oposición tan tajante que el autor propone entre ambos conceptos y, menos aún, la identificación del credo evangélico como una “simple” confesión. Ello por cuanto, como él mismo lo admite, las fronteras entre cosmovisión y confesión son fluidas, toda vez que “cuando la orientación en el mundo se yuxtapone con la confesión, aquella es subsumida por ésta, en el contexto de una religión. En este caso, lo religioso opera y responde del mismo modo que una cosmovisión” (Zambrano, 2002: 209 y ss). Es precisamente esto lo que ocurre con el credo pentecostal, el cual no se reduce a una serie de preceptos que orientan “la relación del alma consigo misma” y guían la espiritualidad de cada individuo, sino que configura una religión, un sistema que “armoniza las acciones humanas con un orden cósmico y proyecta imágenes de orden cósmico al plano de la experiencia humana” (Geertz, 1973: 89). Si no fuera así, por otra parte, la doctrina pentecostal no estaría en condiciones de plantear conflicto alguno con la cosmovisión yanacona, pues tal conflicto precisamente surge cuando aquella suministra a sus creyentes respuestas y preceptos de conducta, tanto individual como social, incompatibles con la normatividad de la comunidad indígena. Así las cosas, este argumento, que ocupa un lugar central en el planteamiento de Zambrano, para apoyar la limitación a la práctica del culto pentecostal al interior del resguardo de Caquiona, resulta, a mi modo de ver, débil. 3. La adscripción al credo pentecostal no reemplaza la solidez de los vínculos establecidos a partir de la cosmovisión tradicional yanacona El presente argumento guarda relación con el anterior, por cuanto ambos se orientan a destacar la superioridad de la cosmovisión yanacona sobre la doctrina evangélica. En este caso lo que se destaca es la mayor capacidad de la primera para forjar lazos de identidad étnica. En tal sentido sostiene nuestro autor que: “(L)a pertenencia a la IPUC, o a cualquier otra organización confesional, no brinda la solidez identitaria, ni es comparable en ningún caso, con la firmeza que Nuevo Foro Penal No. 73 - Julio-diciembre de 2009 - Universidad EAFIT 153 otorgan los procesos de cohesión étnica que se dan en los pueblos indígenas, y en este caso, en Caquiona, a partir de la religiosidad estructural definida por su cosmovisión” (Zambrano, 2002: 211 y s). Más adelante señala que: “(E)xiste una enorme diferencia entre los derechos colectivos de las organiza­ ciones confesionales y los de los pueblos indígenas, diferencia proporcional a la enorme distancia sociológica, histórica, cultural, política, económica y simbólica entre una colectividad humana étnicamente diferenciada y una organización religiosa […] La etnia está estructuralmente organizada, la organización religiosa difusa y contingentemente avenida. De otro lado, la estructuración sociocultural de la etnia se fundamenta en su concepción del mundo, la de la organización religiosa en sus preceptos confesionales.” (Zambrano, 2002: 222 y ss). Aquí nuestro autor incurre de nuevo en una petición de principio, pues no ofrece ningún sustento para sus afirmaciones. Tampoco indaga por las razones del arraigo del credo pentecostal entre los Yanacona, ni hace referencia alguna a la amplia presencia que, desde hace varias décadas, los protestantes tienen entre las comunidades indígenas del Cauca, ni el papel que tales iglesias han desempeñado en el fortalecimiento del movimiento indígena caucano y de sus reivindicaciones étnicas. Antes bien, omite toda referencia a los estudios que otros antropólogos han realizado sobre el tema, los cuales aportan datos y arrojan conclusiones que desvirtúan o, al menos, obligan a matizar, las ligeras afirmaciones que realiza Zambrano respecto a los pentecostales. Es preciso referirse en este punto al trabajo de Christian Gros quien, tras examinar el papel jugado por el protestantismo en las regiones de Ixtepec y Chamula en México, en el Chimborazo ecuatoriano y en el Cauca indígena colombiano (en este último caso apoyado en las investigaciones de Joanne Rappaport), formula las siguientes observaciones: (i) La penetración de las iglesias protestantes desde finales de la década de los 50 en las comunidades indígenas del Cauca vino a colmar el vacío dejado por el estado en la prestación de bienes básicos, como la educación, y en la puesta en marcha de programas de desarrollo económico para estas poblaciones. (ii) También suministró una plataforma organizativa y una doctrina religiosa con la cual “protestar” frente al poder de los terratenientes locales aliados con la Iglesia Católica en contra de las reivindicaciones territoriales de las comunidades indígenas. (iii) Entre los factores que explican la atracción del protestantismo se destaca la fuerte religiosidad entre los indígenas caucanos (el autor se refiere específicamente a los Nasa y Guambianos) que ha encontrado en las formas del culto protestante nuevas vías de expresión. 154 Etnia y religión: sobre el papel de los procesos de re-construcción de identidad indígena / Gloria P. Lopera M. (iv)Las estrategias adoptadas por las iglesias protestantes han permitido reafir­ mar algunas señas de identidad y autonomía indígenas por cuanto: promovieron la educación bilingüe y el acceso a la escritura; crearon templos indígenas con pastores indígenas; el modo de organización de algunas iglesias protestantes se aparta de la rígida jerarquía del catolicismo y, antes bien, se asemeja al de la organización política indígena. (v) Aunque en algunas épocas existió oposición entre las comunidades protes­ tantes y el movimiento indígena, en los últimos años, tanto las organizaciones protestantes que operan en la zona como los indígenas “creyentes”, han participado activamente en la dinámica del movimiento indígena y apoyado sus reivindicaciones territoriales (Gross, 1999). Finalmente, una mirada a la situación del Cauca indígena colombiano, donde la importante presencia de iglesias protestantes se acompaña de un movimiento indígena particularmente activo y beligerante en defensa de sus reivindicaciones territoriales e identitarias, debería llevar a cuestionar la tesis de Zambrano, acogida sin reservas por la Corte Constitucional, sobre la radical incompatibilidad entre el credo pentecostal y la afirmación de la identidad étnica del pueblo Yanacona. No se trata de negar el conflicto que puede plantearse, y de hecho se plantea, entre protestantismo y etnicidad, sino de llamar la atención sobre la presencia, cada vez mayor, del protestantismo en el mundo indígena y sobre la necesidad de contextualizar los análisis y tratar de entender las razones por las cuales ha arraigado una doctrina religiosa que ahora se pretende expulsar, sin más, del territorio indígena. Epílogo Este ensayo nació de la convergencia de dos intereses. Por un lado, de mi inte­ rés por reflexionar sobre cómo el fenómeno de la “re-indigenización” obliga a pensar las categorías a partir de las cuales se define lo indígena y se construye la identidad étnica que sirve de sustento a las reivindicaciones territoriales, de autonomía política y derechos culturalmente diferenciados que reclaman estas comunidades. Por otra parte, de la insatisfacción que me genera el tratamiento que hasta el presente la jurisprudencia constitucional ha dado al conflicto entre iglesias protestantes y comunidades indígenas, pues, en los casos más relevantes decididos hasta ahora (sentencias SU-510/1998 y T-1022/2001), se ha soslayado por completo el análisis de las razones que explican el arraigo entre la población indígena de ciertas doctrinas fundamentalistas protestantes - como la pentecostal – y no se han dado argumentos serios para negar la compatibilidad de estas doctrinas con las reivindicaciones étnicas de dichas comunidades. La lectura de los trabajos de Vladimir Zambrano me permitió constatar que los artefactos teóricos construidos para hacer compatibles la afirmación de la identidad Nuevo Foro Penal No. 73 - Julio-diciembre de 2009 - Universidad EAFIT 155 étnica de los pueblos indígenas y el cambio cultural se ponen a prueba cuando se trata de dar cabida a nuevos elementos que desafían no sólo el orden social de la comunidad en la que pretenden insertarse sino, quizás también, los prejuicios del antropólogo. Éste, desde su atalaya académica, no sólo describe, sino que configura activamente la realidad sobre la cual proyecta sus construcciones, ya sea legitimando con su teoría las reivindicaciones identitarias de una comunidad que ha decidido reconstruirse como indígena, a partir de elementos procedentes de tradiciones culturales diversas, o bien, suministrando argumentos que cierren el paso a nuevos elementos que en la actualidad pugnan por entrar a formar parte de esta abigarrada identidad. La respuesta dada por la Corte al conflicto entre autoridades Yanaconas e IPUC confirma el enorme poder que tienen los antropólogos para determinar qué elementos culturales pueden formar parte y cuáles, por el contrario, deben quedar por fuera de la comunidad que adoptan como objeto de sus reflexiones. ¿Acaso tras la defensa de la identidad étnica yanacona no se agazapa la defensa de un artefacto cultural - las vírgenes remanecidas - que, quizás por el especial interés académico que suscita en el antropólogo o tal vez por la cercanía con su propia cultura, quiere defender frente a los ataques de un credo religioso que las amenaza? Bibliografía Anderson, Benedict (1993). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, trad. E. L. Suárez, México, Fondo de Cultura Económica. Fabre, Alain (2005). Voz “Yanacona”, Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos, consultado en: http://butler.cc.tut. fi/~fabre/BookInternetVersio/Dic=Yanacona.pdf, búsqueda realizada el 4 de diciembre de 2007. Geertz, Clifford (1973). “La religión como sistema cultural”, en La interpretación de las culturas, trad. A. L. Bixio, Barcelona, Paidós, p.p. 87-117. Gros, Christian (1995). “’Identidades indígenas, identidades nuevas’. Algunas reflexiones a partir del caso colombiano”, en Políticas de la etnicidad: identidad, Estado y modernidad, Bogotá, ICANH, 2000. ____________ (1999). “Fundamentalismo protestante y poblaciones indígenas – campesinas: algunas hipótesis”, en Políticas de la etnicidad: identidad, Estado y modernidad, Bogotá, ICANH, 2000. López Garcés, Claudia Leonor (1993). “Pensamiento, cosmovisión e identidad”, en: C.V. Z ambrano (editor – compilador), Hombres de Páramo y Montaña. Los Yanacona 156 Etnia y religión: sobre el papel de los procesos de re-construcción de identidad indígena / Gloria P. Lopera M. del Macizo Colombiano, Bogotá, ICANH (http://www.lablaa.org/blaavirtual/ geografia/hombres/cap6.htm, búsqueda realizada el 3 de diciembre de 2007). Morales Thomas, Patrick (2000). “El Corpus Christi en Atánquez: identidades diversas en un contexto de reetnización”, Revista Colombiana de Antropología, 36, ene-dic 2000, pp. 20-49. Z ambrano, Carlos Vladimir (1995). “Etnicidad y cambio cultural entre los Yanaconas del Macizo Colombiano”, Revista Colombiana de Antropología, 32, 1995, pp. 124-146. ____________ (1996). “Remanecidos. Vírgenes y santos en el Macizo Colombiano”, Revista Colombiana de Antropología, 33, 1996-1997, pp. 273-299. ____________ (2002). “Cosmovisión o confesión. Diferencia cultural vs. libertad religiosa y su solución constitucional”, en: C. V. Zambrano (editor), Pluralismo religioso y libertad de conciencia, Bogotá, Universidad Nacional, pp. 201-230. Z ambrano, Carlos Vladimir / López Garcés, Claudia Leonor (1993). “De aquí no nos mueven, virgencita. Fundación y asentamiento de pueblos”, en C.V. Zambrano (editor – compilador), Hombres de Páramo y Montaña. Los Yanacona del Macizo Colombiano, Bogotá, ICANH (http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/hombres/cap3.htm, búsqueda realizada el 3 de diciembre de 2007).