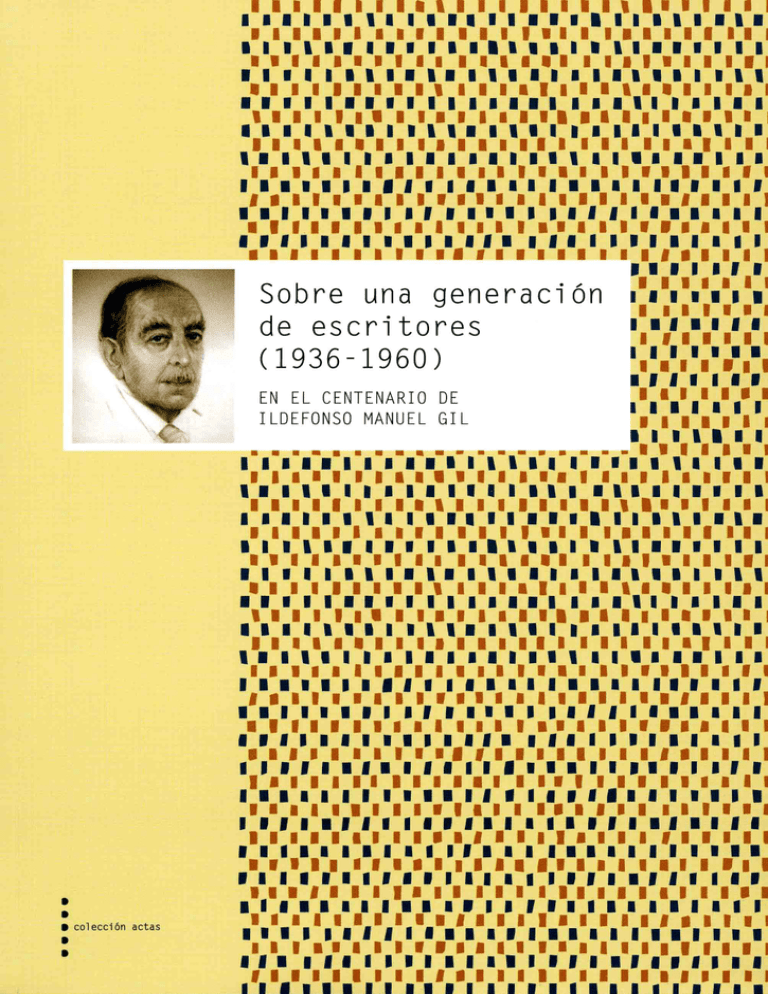

Sobre una generación de escritores (1936

Anuncio