La Cultura suma. Las relaciones entre economía y cultura.

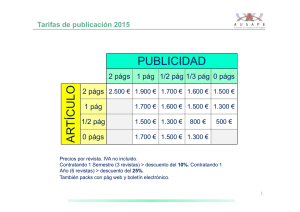

Anuncio