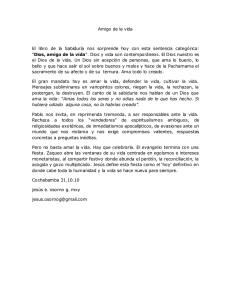

EL ÁNGEL CAÍDO

Anuncio