Llamada ancestral / Cláusula penal

Anuncio

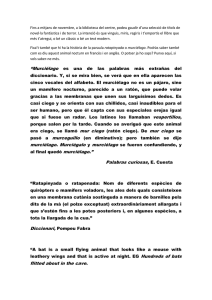

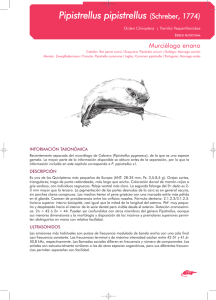

Llamada ancestral El centro comercial estaba abarrotado de gentes bulliciosas, lo que hizo que se sintiera agobiado. Se refugió en la sección de libros, donde no solía haber más de ocho personas, de las cuales, la mitad habían entrado allí por error y no tardaban en huir del lugar en cuanto se percataban de su confusión. Cogió un libro al azar y comenzó a ojear sus páginas, las imágenes que encontró en él le parecieron fascinantes a la par que relajantes, sobre todo la que aparecía en la página número dieciséis, que había captado el momento justo en que la lengua de un murciélago nectarívoro extraía el néctar de una flor Majagua mientras las antenas de ésta espolvoreaban su cabeza de polen. El encanto que le causó aquel animal del tamaño del dedo pulgar de un humano fue tal, que esa noche la pasó en vela planeando un viaje a las tierras bajas de América Central, donde había leído que habitaban. Una semana más tarde su sueño se hizo realidad y puso rumbo hacia Costa Rica, donde comprobó cómo la inventiva de la naturaleza no tiene límites. En plena noche se adentró en aquel bosque tropical, hogar del diminuto mamífero al que iba buscando. La oscuridad hacía que las tonalidades más vistosas adoptasen el tono plateado de la luna, pero la enredadera mucuna holtonii bajo la que se había atrincherado no dependía de sus colores, se las había ingeniado de otra manera para atraer a aquel diminuto ser y convertirlo en su siervo: Al anochecer, preparaba sus flores para los murciélagos, abriéndolas lentamente a la vez que emanaba un ligero olor que resulta desagradable a los humanos por sus compuestos de azufre, pero para aquel animal era una señal a larga distancia que lo atraía. El resto lo hace la forma cóncava de sus pétalos, que modulan el eco de las llamadas del murciélago proporcionándole señales acústicas que les facilitan la información necesaria para su búsqueda de alimento. No tardó en divisar un grupo de ellos que revolotearon sobre su cabeza durante unos minutos, tal vez tanteando si su presencia les suponía algún peligro. Luego comenzaron a lamer el néctar de las flores de la enredadera, que colgaban sobre su cabeza como lámparas de araña en un salón de té, igual que lo haría un colibrí. A cambio, ellos polinizarían la planta. Aquella simbiosis de la naturaleza le pareció la perfección hecha realidad. Mientras reflexionaba sobre ello, uno de aquellos chiquitines de orejas puntiagudas y colmillos como agujas se le posó sobre el hombro derecho y comenzó a olisquearle la oreja con el hocico, para luego introducirle en el pabellón auditivo su larga lengua. Aquello le reconfortó, evocándole el recuerdo de su madre cuando se lamía la mano para luego con ella acicalarle el pelo. El rápido metabolismo del animal no permitió que la experiencia durase más que algunos segundos, pues no podía perder tiempo, debía ir en busca de su dieta de agua azucarada que le hacía visitar varios cientos de flores cada noche, recorriendo hasta cincuenta kilómetros desde su dormidero. Aquel extraño ritual comenzó a repetirse noche tras noche. El hombre, bautizó a su nuevo amigo con el nombre de Thilia (“amor” en griego”). Toda su vida había deseado tener una mascota como aquella. Años atrás, el psiquiatra se lo había recomendado a sus padres, hablándoles de los beneficios terapéuticos que ejercían los animales sobre los niños como él. Lo habían intentado con perros y gatos que, para su gusto, estaban demasiado humanizados, pero Thilia era distinto, era la naturaleza en estado puro, la belleza de lo primigenio. Así que se las ingenió para llevárselo de regreso con él a su país. Una vez allí, en un piso de la gran urbe madrileña, a miles de kilómetros de su hábitat natural y, tras los barrotes de la magnífica jaula que había construido especialmente para él, Thilia perdió todo su encanto. ¡La magia había desaparecido! El hombre se dio cuenta de que en su intento por satisfacer una necesidad tan ancestral como es el contacto con la naturaleza, había cometido una aberración. Enjaulando al único ser con el que sentía haber conectado había matado al majestuoso espíritu de la naturaleza que éste llevaba dentro. Avergonzado, le abrió la portezuela de la jaula, que reproducía la entrada al Erecteión, luego, la ventana del undécimo piso por la que, tras emitir unos sonidos primitivos, salió el murciélago, e imitando aquel sonido tenue y sofisticado, el hombre le siguió. << Cláusula penal >>