Los Restos del Dia - laprensadelazonaoeste.com

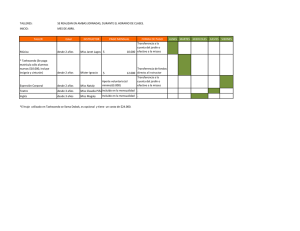

Anuncio