``Du poème à l`histoire. La geste cidienne dans l - Tel

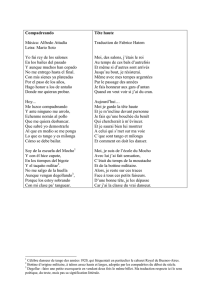

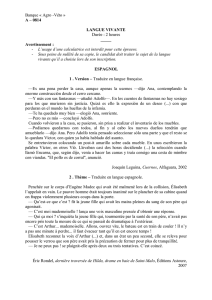

Anuncio