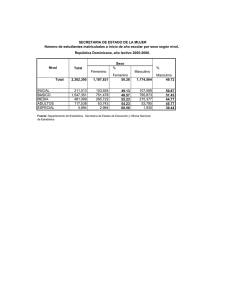

1 El juego como herramienta y apoyo psicológico en la adherencia terapéutica. El caso de una población hematooncológica del Instituto Nacional de Pediatría Por María Guadalupe Hernández Arenas Servicio de Escolaridad 1. Introducción El juego, de acuerdo con Huizinga, funda lo humano en el hombre en el momento en que éste ingresa en la lógica lúdica, que es al mismo tiempo su legislación. El juego, así, es la actividad que produce lo humano, por la que éste mismo se define. Homo ludens, concibe Huizinga al hombre en el texto de 1938 cuyo título es la definición de la que parte. El hombre se define en tanto que juega, en tanto que está dentro de la lógica legislativa que el juego distiende como su dominio. Sólo dentro del juego el hombre es, como sólo puede serlo dentro de la ley. Así, pues, el hombre es hombre porque juega; porque, para que el juego se distienda, aquel debe renunciar a la voluntad egoísta y dar paso a una voluntad común, a la voluntad de la comunidad, a la del juego mismo. Con la voluntad de la comunidad que emerge, el hombre encuentra un lugar como participante, como función individual de un proceso más complejo, más vasto, en cuya realización su actividad individual se emparenta con la de la salud. Este es el contenido del juego como concepto, la creación de una serie de funciones individuales que coparticipan en el mantenimiento de un universo en el que aquellas son posibles. La práctica lúdica, sin embargo, ha sido históricamente relegada a la infancia. “El juego es cosa de niños”, se dice, “y no de hombres”. Pero la función que el juego lleva a cabo en el universo de los niños no es distinta al que lleva a cabo en el “mundo de los adultos”, ni se ve modificada, por tanto, su determinación. Así, el juego en la infancia se empata del mismo modo con la salud. Y en términos del sentido común, el 2 juego define la salud de aquellos que lo llevan a cabo o de aquellos que no acceden a él. Decimos que un niño sano es aquel que juega, y que un niño enfermo es aquel que no lo hace, como si viéramos en la presencia del juego la desaparición que en efecto se lleva a cabo de todo el registro posible de la enfermedad. En este sentido, el juego, como eso enteramente opuesto a la enfermedad, puede ser entendido también como una terapéutica que parte del hecho de la cura de los enfermos; terapéutica cuya función es la de transformar las realidades de la enfermedad mediante la transformación de la enfermedad misma en juego. La función terapéutica del juego, en el sentido anterior, ha encontrado un lugar en el espacio hospitalario pediátrico con la apertura de espacios lúdicos. El espacio del juego irrumpió el del hospital con la primera ludoteca hospitalaria que se articuló en México, en el año de 2006, en el Instituto Nacional de Pediatría. Y los efectos del juego como terapéutica que han sido observados en el hospital, con criterios médicos, han sido pocos, pero significativos todos. En un estudio “piloto” llevado a cabo bajo mi autoría, se encontraron diferenciales importantes en una muestra que representa en total treintainueve infantes que padecen leucemia aguda linfoblástica (LAL), veintiuno de los cuales no jugaron y dieciocho que sí lo hicieron. Con base en el acceso al juego, se percibió una serie de variantes en cuanto a signos vitales se refiere, así como una serie de variantes procedimentales que permitieron relacionar la actividad del juego con la disminución de la angustia, y la disminución de la angustia y el stress con la disminución de punciones venosas, en un promedio de hasta cincuenta por ciento. ¿El juego es, pues, capaz de curar la leucemia? El acceso al juego, la realización terapéutica y transformadora que la tesis sobre éste distendía como conclusión, proporcionaba indicios de operatividad. Los niños que jugaron, recibieron una cantidad menor de punciones venosas, en comparación con 3 aquellos que no jugaron; los signos vitales, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardiaca, la presión sistólica y diastólica de los niños que sí jugaron, mostraron una similitud mayor con los estándares médicos de normalidad, en comparación con los niños que no jugaban. Con lo que se estableció una relación íntima entre la cura que lleva a cabo el juego y la cura que busca la medicina pediátrica por medio de tratamientos tales como la quimioterapia. Así, se dedujo también la finalidad que comparten el juego y la medicina, a la que se dirigen mediante caminos distintos: la cura de la enfermedad. ¿Podrían, por ello, cooperar?, ¿podría darse el caso en el que el tratamiento de uno colaborara con el de la otra? Con base en los efectos psicofisiológicos observables en las mediciones de los signos vitales, que son también expresiones de los signos anímicos, la respuesta a las preguntas anteriores se perfila hacia la afirmación, pues por medio del juego, por el deslizamiento fundamental que realiza, con el que transforma a los enfermos en niños, es posible producir un efecto que muchos han llamado adherencia terapéutica. Dicho efecto, no susceptible de objetividad, goza sin embargo de un correlato mediante el cual se establece la comprensión de la enfermedad y la de la necesidad del tratamiento. Pero, ¿cómo establecer las relaciones entre el juego y el efecto de la adherencia terapéutica?, ¿cómo lograr que el juego sirva a una finalidad médica que él mismo ha satisfecho ya? En parte, esta es la cuestión que motivó la investigación llevada a cabo en 2011, de cuyo trabajo el presente ensayo es la última expresión. ¿Cómo hacer del juego una herramienta y un apoyo, es decir, un medio y no un fin en sí mismo, mediante el cual la medicina pediátrica impone sobre aquel su método y su procedimiento? La cuestión no es solamente teórica, sino práctica; implica un cuestionamiento hondo del modo con el que entendemos el juego y un posicionamiento ético ante sus efectos terapéuticos, a partir de los cuales se muestra de modo claro la diferencia entre el juego 4 y la medicina. Y esa diferencia entre ambos, diferencia procedimental, como se dijo, es en última instancia el fondo del problema. Mientras que el juego instaura la humanidad en los participantes, en los jugadores a través de los cuales él mismo es, la medicina reinscribe sobre éstos la concepción de enfermedad que pretende despejar con su cura. Mientras el juego cura como condición de acceso, la medicina accede a la cura a través de la condición de la enfermedad. Diríamos que el juego comienza donde la medicina acaba. ¿Cómo hacer, por tanto, que ese momento que parece un distanciamiento sea, al contrario, un encuentro, un vértice en donde juego y medicina asuman el acuerdo que hace posible la identidad de sus finalidades? 2. Objetivos En primera instancia, el objetivo general es establecer las condiciones que hacen posible la presencia del juego en un espacio hospitalario para observar los efectos terapéuticos que aquel distiende como correlato de la cura médica. Ante esos efectos, de cuya presencia los diferenciales de los fenómenos psicofisiológicos en niños que sí juegan son una evidencia, plantear de qué modo es posible, a su vez, la colaboración entre la terapéutica lúdica y la médica, tras reconocer la identidad en la cura de ambas finalidades. En cualquier caso, nos dirigimos hacia la pregunta que parte de la presencia del juego en el hospital hacia la posibilidad de la producción del efecto llamado adherencia terapéutica. En segundo lugar, y como objetivo específico, se suscribe la necesidad de considerar la función del juego en un espacio hospitalario, con base en la observación de los efectos objetivos entendidos como efectos psicofisiológicos. ¿Cómo entenderlos?, ¿qué deducir de ellos? 5 En tercer lugar, con base en la objetividad de aquellos efectos psicofisiológicos y en las implicaciones teóricas que de ellos se deducen, se dirigirá la cuestión hacia el planteamiento de la pertinencia y de la necesidad del juego en el contexto pediátrico del hospital, al tiempo que dicho planteamiento suscribirá el modo mediante el cual aquellas condiciones son las del juego mismo. 3. ¿Por qué es necesaria una ludoteca en el hospital?: el estado de la cuestión La historia de la Ludoteca es reciente; fue donada al Instituto Nacional de Pediatría por la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) y la Asociación de Ludotecas y Ludotecarios A. C. en el 2006. Pero, ¿por qué está una Ludoteca dentro de un hospital? En primera instancia, porque es necesario, y la necesidad está fundada en la característica del hospital mismo: éste es un hospital pediátrico. Por tanto, la población que atiende cumple con tener edades que van de los cero a los dieciocho años, y es esta misma población la que asiste al hospital con el fin de curarse. En segundo lugar, es necesario reconocer que el modo de entender las poblaciones hospitalarias por parte de las instituciones es uno institucional, es decir, un modo que no precisamente podría ser definido como humano por superponerse a éste en un sentido de universalidad. Así, la Ludoteca encuentra una razón ética de estar dentro de un hospital: en ella, a través del juego, el enfermo y la enfermedad son atributos que se pierden para dejar paso a la realidad más contundente, que es la del reconocimiento de la niñez y de la humanidad de quienes están allí por necesidad. Mediante el juego, los niños dejan de ser enfermos para transformarse en niños que juegan. El juego, por tanto, cura, y esa es la función que aquí es importante. Para abordar el juego se tomaron cuatro definiciones de autores distintos. La primera pertenece a Aberasturi, quien para definir el juego retoma nociones de la teoría 6 psicoanalítica de Freud. Para Aberasturi, el juego es un mecanismo psicológico mediante el cual el niño expresa o exterioriza sus miedos, sus angustias y las cosas que para él son problemáticas; el juego, aquí, tiene una función de dominio, de aprendizaje y de adaptación. Desde la perspectiva de Freud, dice Aberasturi, el niño no sólo juega para repetir situaciones placenteras, sino para elaborar aquellas situaciones que para él fueron penosas o dolorosas. La segunda definición fue tomada de Schaeffer, quien a su vez la toma de Erickson, y que consiste en entender el juego como un modo de sincronizar los procesos corporales y sociales en el interior de quienes llevan a cabo el juego. Para Erickson, el juego establece una relación con el trabajo que, aunque se diferencia de éste por no tener el juego una finalidad que no sea él mismo, contribuye a la realización de los objetivos del trabajo. La tercera definición fue tomada de West, y está inspirada en Nickerson, y consiste en atribuir al juego la naturalidad de un proceso de expresión, de la experimentación y del aprendizaje. Para West, un medio lúdico facilita la comunicación del niño en cualquier caso, y el juego, para este autor, permite la liberación catártica de sentimientos y frustraciones, y la experiencia de juego es entendida como renovadora, saludable y constructiva para la historia del niño. La cuarta definición fue tomada de la misma autora, pero inspirada en Oaklander. Según Oaklander, el juego es un modo de poner a prueba el mundo, tanto como un simulacro de las vivencias sociales futuras, mismas que en el juego encuentran un antecedente evidente. En este sentido, el juego presenta el inicio de un proceso social en el que tienen lugar los contenidos del entorno que enmarca la experiencia lúdica de los niños en cada caso. Por tanto, el juego gana un estatuto de seriedad cuyo propósito 7 es el desarrollo mental, físico y social de aquellos que pertenecen a las generaciones por venir. Con base en las definiciones sobre el juego, el trabajo en el espacio lúdico también se funda en cuatro teorías del juego, es decir, en cuatro formas en las que éste se despliega como tal. La primera de ellas es la de la Teoría sobrante, inspirada en las ideas de Spencer. Millar, en 1972, sobre la línea de Spencer, afirma que sólo los individuos que pertenecen a especies superiores destinan tiempo a la actividad lúdica; es decir, que no invierten la totalidad del tiempo en la satisfacción de sus necesidades básicas. La segunda teoría es la que Millar nombra de la Relajación, teoría del pensador alemán del siglo XVII llamado Lazarus, quien comparó el juego con el trabajo y con el ocio. Su consideración sobre el juego es de funcionalidad respecto del trabajo; es decir, que el juego, según él, sirve para restaurar las energías de aquellos que tienen que trabajar debido a que el juego no representa un gasto energético por ser un sistema que relaja a los seres humanos. La tercera teoría es la de la Recapitulación, sostenida por Hall y expuesta también por Millar, refiere que el desarrollo de la actividad humana parte de las leyes biogenéticas y cree que el ser humano está determinado por las etapas evolutivas de la especie en su proyecto histórico. Según Hall, el juego está fijado por la misma historia del hombre. Por ello, el niño invoca cada vez en su ejercicio lúdico lo que los antecesores históricos vivieron y esas experiencias pasadas aparecen como los contenidos del juego mismo. El juego con el agua, por ejemplo, para Hall, debe tener una relación con las experiencias agradables de los antepasados. Treparse a los árboles y colgarse de las ramas, por ejemplo, es remitido por el autor a la experiencia de los primates. 8 Y, por último, la teoría de la práctica o del pre-ejercicio. Millar expone la perspectiva de Karl Gross, cuyas afirmaciones sobre el juego tienen lugar en dos obras distintas: El juego de los animales, de 1896, y El juego del hombre, de 1899. Gross sostiene que el juego no es más que una expresión de carácter instintivo, que su función principal es la de ejercitar y desarrollar las capacidades necesarias para enfrentar exitosamente las situaciones de la adultez humana. Así, el papel del juego es solamente preparatorio para las actividades posteriores, mismas que encuentran en el juego su origen. Sobre la base de las teorías anteriores, ofrecidas por Millar en su libro Psicología del juego infantil, las afirmaciones de lo que el juego es encuentran en algunos casos su fundamento. Para el presente trabajo, se reconoce que el juego tiene una motivación social, y que en él está la tarea de sostener las sociedades a través de la reproducción de valores históricos concretos. Así, el juego es, para nosotros, el encargado de introducir en los niños la ley, y éstos se rigen por ella durante el ejercicio del juego para definir con su práctica el juego mismo. Sin leyes, sin normas y sin condiciones, el juego no podría ser juego, y son aquellas las que lo determinan como tal. Se clasificó el juego según los criterios de Chateau y de Wallon, quienes coinciden en remitir el juego a la historia evolutiva del hombre. Chateau sostiene que durante la infancia de hombres y primates la capacidad plástica del cerebro se desarrolla con base en las actividades del juego. En ésta se prueba, se experimenta o se imita a modo de entrenamiento para ingresar a las actividades sociales de la cultura. Henri Wallon hace una distinción psicológica, divide el juego en cuatro tipos y los hace corresponder con las edades de los niños: el primero es el juego funcional y contiene todas aquellas actividades guiadas por las leyes del efecto, movimientos elementales y simples en la vida del niño (por ejemplo: mover los dedos, tocarse los pies, alcanzar un 9 objeto, realizar sonidos, y todas las actividades con las que se realiza el autoconocimiento). El segundo tipo de juego es el de ficción, mismo que se lleva a cabo con los códigos sociales establecidos por un grupo específico en un momento histórico concreto; el juego reproduce los escenarios de la sociedad y los representa para aprenderlos (por ejemplo: jugar a conformar una pareja, una familia, una labor). El tercer tipo lo conforman los juegos de adquisición; juegos que les permiten a los niños comprender la pertenencia a un grupo, la identificación con éste, y la necesidad de reconocimiento. Finalmente, el cuarto tipo lo constituyen los juegos de fabricación, esos que realizarán una síntesis de las etapas anteriores del juego y que las combinarán en nuevos objetivos para transformar en objetos cada vez más complejos los objetos del juego: la imitación que los niños establecen con un personaje o con una persona admirada, por ejemplo, permite al niño enfrentar el mundo de un modo socialmente aceptable por ejercer sus acciones en conformidad con el personaje. Más tarde, la imitación será transformada en una personalidad propia, compuesta desde luego por algunos elementos pertenecientes a cada una de las identificaciones que la persona llevó a cabo en su infancia. Tanto las definiciones del juego como las teorías y las clasificaciones han sido tomadas en cuenta con la finalidad de comprender de modo teórico las actividades que se llevan a cabo cotidianamente en el espacio ludotecario. Dicho espacio, del cual se obtuvieron los datos durante cuatro años y con los cuales se presentan los resultados cuantitativos de la conclusión, tiene un procedimiento específico, se rige por una normatividad propia que legisla las actividades del juego, siempre de modo atento a las necesidades de los niños que asisten a la Ludoteca. En ésta se llevan a cabo actividades de acuerdo con un procedimiento protocolar y clínico. Primero se invita a los niños que esperan su tratamiento a participar en el juego. Se establece la comunicación educador- 10 niño, y se busca una interacción que posibilite el trabajo. Se le informa de la Ludoteca, de sus materiales y condiciones, tanto como de la función del juego. Se le invita a jugar, y se le informa que puede asistir a la Ludoteca en el momento en que lo decida o lo quiera. Cuando asisten, se proporciona al niño el material de juego que él mismo elige de entre el material existente; se le dedica tiempo necesario para que la actividad lúdica se lleve a cabo. Cuando los niños deciden dejar de jugar se recibe el material didáctico para guardarlo y, en el caso en el que el niño decida realizar otra actividad, se retoma el mismo procedimiento desde el inicio. 4. Procedimiento lúdico de adaptación al medio hospitalario En el espacio de la Ludoteca también tienen lugar procesos de adaptación al medio hospitalario que realizan los niños, tanto como sus padres. Cuando un niño llega por primera vez a la Ludoteca, se le explica sobre el material, sobre su accesibilidad y sobre el juego. Asimismo, se comienza un proceso de diálogo, de presentación con otros niños y, así, un proceso mayor de socialización. La Ludoteca, además de ser el espacio del juego, es también el espacio donde los niños conocen a otros niños, platican sobre sus enfermedades y tratamientos, y donde, a través del juego, éstos adquieren una dimensión también lúdica. Para obtener los datos que presento como conclusión se construyeron dos grupos, un grupo control y otro experimental. Los criterios que se establecieron para diferenciar un grupo de otro fueron la ausencia y la presencia del juego. El primer grupo lo conforman 21 niños, el segundo, 18. En total, 39 niños. Los datos se obtuvieron de los reportes que realizan las enfermeras sobre los signos vitales de cada uno de los niños que asisten a tratamientos o procedimientos, a quimioterapias, aspirado de médula ósea o punción lumbar. El tiempo durante el cual se recabaron los datos va de noviembre de 11 2006 a noviembre de 2010, y para aquellos del grupo experimental, de abril a julio del 2011. En ningún caso los niños supieron de su pertenencia a alguno de los grupos, pues el tratamiento lúdico que se les ofreció forma parte de una actividad diaria que en mucho rebasa la obtención de datos. 5. Efectos psicofisiológicos del juego De noviembre de 2006 a noviembre de 2010, la Ludoteca atendió a un total de 1284 niños en 6648 visitas, en cada una de las cuales se les ofrecieron al menos dos actividades a cada uno de los niños. La población total está dividida en cinco apartados, cada uno de los cuales representa un servicio al cual asisten, y de los que depende el tratamiento médico. Un 54.44% de la población (699 niños) pertenece al servicio de Hematología; 21. 73% (279 niños) del servicio de Oncología; 2.57% (33 niños) del servicio de Inmunología; 2.96% (38 niños) van por causas diversas; y un 18.30% (235 niños) lo conforman los hermanos, primos o amigos que asisten como acompañantes de aquellos niños que van a tratamiento médico. Los rangos de las edades que conforman la población van de 1 a 4 años (300 niños); de 5 a 9 (590 niños); de 10 a 14 (310 niños); y de 15 o más (84 niños). De la misma totalidad, un 52.10% (668 niños) pertenece al género masculino, y un 47.89% (616 niñas) al femenino. En función de la presencia o de la ausencia del juego, se contabilizó la cantidad de punciones venosas que recibieron los niños que jugaron y los que no jugaron. Es necesario mencionar que en ningún caso se aplicó anestesia local para llevar a cabo las punciones venosas. Se encontró que los niños que no jugaron recibieron, en promedio, el doble de punciones que aquellos que sí jugaron. En promedio, los niños que no jugaron recibieron 2.2 punciones, mientras que los que sí jugaron recibieron en promedio 1.2 punciones. 12 Los signos vitales que fueron tomados en cuenta fueron la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardiaca, la presión arterial sistólica y diastólica. Los resultados de la temperatura de los niños que jugaron fue en promedio de 36.5ºC, mientras que la de los que no jugaron fue en promedio de 35.7º C. Los resultados permiten afirmar que aquellos niños que no jugaron tuvieron 0.8 grados centígrados menos, lo que permite ubicar el promedio de su temperatura en los rangos de la hipotermia, que se define por una temperatura menor a 36.2 grados centígrados. La frecuencia respiratoria, es decir, la cantidad de respiraciones por minuto de los niños que sí jugaron fue de 24.1, mientras que la de los que no jugaron fue de 23.0. En ninguno de los casos la frecuencia cardiaca es normal, pues la normalidad de dicha frecuencia según este rango de edad es de 16 a 20 respiraciones por minuto. Sin embargo, no se puede sostener una supuesta normalidad respecto de los signos vitales de ninguno de los niños que conforman los dos grupos debido a que son organismos afectados innegablemente por las enfermedades y por los tratamientos quimioterapéuticos. La frecuencia cardiaca de los niños que sí jugaron fue en promedio de 100.72 latidos por minuto, cantidad que entra en la normalidad de la frecuencia cardiaca de niños pertenecientes a este rango de edad. La de los niños que no jugaron fue en promedio de 99.48 latidos por minuto, cantidad que pertenece también a los rangos de normalidad, aunque la diferencia en cada caso refiere una disminución de latidos por minuto debido al miedo al proceso doloroso. La presión arterial de los niños que sí jugaron fue en promedio de 99.7, mientras que la de los que no jugaron fue en promedio de 102.0. La diferencia mínima entre los dos grupos es equivalente a las intensidades de la tensión con las que se enfrentaron al procedimiento, es decir, a la cantidad de atención que invirtieron en el dolor o en el juego. 13 6. Gráficas de los resultados obtenidos mediante la confrontación de los grupos que se diferencian por la presencia y la ausencia del juego ANÁLISIS DE LA PROBLACIÓN ASISTENTE A LA LUDOTECA DEL INP CLASIFICACIÓN DE NIÑOS ATENDIDOS EN LUDOTECA EN EL PERIODO DE NOV 2006 A DIC DE 2010 EDAD 1a4 5a9 10 a 14 15 ò mas TOTALES HEMATOLÓGICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2006 INMUNOLÓGICO ONCOLÓGICO OTROS PADECIMIENTOS ACOMPAÑANTES TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL 3 16 7 1 27 4 11 3 3 21 7 27 10 4 48 2 0 3 0 5 3 3 1 1 8 5 3 4 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 5 1 21 3 11 5 1 20 11 18 10 2 41 23 48 24 7 102 2007 EDAD 1a4 5a9 10 a 14 15 ò mas TOTALES HEMATOLÓGICO ONCOLÓGICO INMUNOLÓGICO OTROS PADECIMIENTOS ACOMPAÑANTES TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL 22 70 54 9 155 19 78 36 11 144 41 148 90 20 299 13 10 15 2 40 12 14 9 1 36 25 24 24 3 76 0 1 0 1 2 0 6 1 3 10 0 7 1 4 12 1 3 1 0 5 0 1 1 3 5 1 4 2 3 10 13 5 3 0 21 7 16 7 0 30 20 21 10 0 51 87 204 127 30 448 2008 EDAD 1a4 5a9 10 a 14 15 ò mas TOTALES HEMATOLÓGICO INMUNOLÓGICO OTROS PADECIMIENTOS ACOMPAÑANTES TOTAL FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL 15 36 14 9 74 13 26 11 4 54 28 62 25 13 128 8 12 5 5 8 13 1 27 13 20 18 1 52 0 0 1 0 1 0 1 3 4 8 0 1 4 4 9 1 4 0 0 5 1 1 2 1 5 2 5 2 1 10 9 11 6 1 27 4 12 9 1 26 13 23 15 2 53 EDAD 1a4 5a9 10 a 14 15 ò mas TOTALES ONCOLÓGICO MASCULINO 25 HEMATOLÓGICO 2009 INMUNOLÓGICO ONCOLÓGICO OTROS PADECIMIENTOS ACOMPAÑANTES 56 111 64 21 252 TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL 21 29 15 6 71 13 15 8 4 40 34 44 23 10 111 11 12 9 2 34 15 9 4 4 32 26 21 13 6 66 0 2 2 0 4 1 1 2 0 4 1 3 4 0 8 1 1 1 0 3 0 2 1 0 3 1 3 2 0 6 9 7 3 0 19 5 14 6 0 25 14 21 9 0 44 76 92 51 16 235 2010 EDAD 1a4 5a9 10 a 14 15 ò mas TOTALES GRAN TOTAL PORCENTAJES DE LA PROBLACIÓN ATENDIDA HEMATOLÓGICO ONCOLÓGICO INMUNOLÓGICO OTROS PADECIMIENTOS ACOMPAÑANTES TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL M 19 33 14 6 72 F 3 27 10 1 41 TOTAL 22 60 24 7 113 M 7 16 6 F 8 27 7 1 43 TOTAL 15 43 13 1 72 M 0 0 0 0 0 F 0 1 3 0 4 TOTAL 0 1 3 0 4 M 2 5 0 0 7 F TOTAL 2 7 2 1 12 M 10 11 1 0 22 F 10 9 5 0 24 TOTAL 20 20 6 0 46 29 2 2 1 5 399 300 699 133 146 279 7 26 33 20 18 38 110 125 235 31.07% 23.36% 54.44% 10.36% 11.37% 21.73% 0.55% 2.02% 2.57% 1.56% 1.40% 2.96% 8.57% 9.74% 18.30% 59 131 48 9 247 1284 POBLACIÓN ASISTENTE A LA LUDOTECA DEL INP, CLASIFICADA POR GÉNERO ATENCIÓN TOTAL DE LA LUDOTECA DE NOVIEMBRE DE 2006 A DICIEMBRE DE 2010 EDAD 1a4 5a9 10 a 14 15 ò mas TOTALES HEMATOLÓGICO M 80 184 104 31 399 F 52 157 68 23 300 ONCOLÓGICO TOTAL 132 341 172 54 699 CANT MASCULINO 669 FEMENINO 615 TOTAL 1284 PACIENTES ATENDIDOS POR GENERO M 41 50 38 4 133 % 52.10% 47.90% F 43 61 34 8 146 INMUNOLÓGICO TOTAL 84 111 72 12 279 M 0 3 3 1 7 F 1 9 9 7 26 OTROS PADECIMIENTOS TOTAL 1 12 12 8 33 M 5 13 2 0 20 F 1 6 6 5 18 TOTAL 6 19 8 5 38 ACOMPAÑANTES M 49 41 18 2 110 F 29 62 32 2 125 TOTAL 78 103 50 4 235 TOTAL % 301 586 314 83 1284 23.44% 45.64% 24.45% 6.46% 14 Gráfica 1. Cantidad de punciones venosas recibidas PIQUETES PIQUETES NIÑOS QUE NO JUGARON PIQUETES NIÑOS QUE SI JUGARON PACIENTES NIÑO PIQUETES NIÑOS QUE NO JUGARON PIQUETES NIÑOS QUE SI JUGARON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 2 1 2 5 4 2 2 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 21 PROMEDIO 2 2.2 1.2 Fuente: Elaboración propia con base a datos del Hospital del Instituto Nacional de Pediatría 2011, servicio AQUA. Gráfica 2. Temperatura 38.0 37.5 37.0 TEMPERATURA 36.5 36.0 35.5 TEMPERATURA NIÑOS QUE NO JUGARON TEMPERATURA NIÑOS QUE SI JUGARON 35.0 34.5 34.0 33.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PACIENTES NIÑO TEMPERATURA NIÑOS QUE NO JUGARON TEMPERATURA NIÑOS QUE SI JUGARON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PROMEDIO 35.5 35.0 36.5 35.5 35.8 35.5 35.8 35.9 35.5 35.5 35.7 35.8 36.0 35.3 35.0 35.2 36.0 36.2 36.5 35.0 35.5 35.7 36.4 36.3 36.7 36.8 37.4 36.2 36.4 36.3 36.3 36.0 36.0 36.6 36.3 36.2 36.7 36.0 36.8 36.8 36.5 Fuente: Elaboración propia con base a datos del Hospital del Instituto Nacional de Pediatría 2011, servicio AQUA. 15 Gráfica 3. Frecuencia respiratoria FRECUENCIA RESPIRATORIA 35 30 25 20 FRECUENCIA RESPIRATORIA NIÑOS QUE NO JUGARON 15 FRECUENCIA RESPIRATORIA NIÑOS QUE SI JUGARON 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PACIENTES PACIENTE FRECUENCIA RESPIRATORIA NIÑOS QUE NO JUGARON FRECUENCIA RESPIRATORIA NIÑOS QUE SI JUGARON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PROMEDIO 24 20 24 28 23 30 16 28 20 24 24 26 25 23 18 22 20 20 24 20 24 20 30 24 32 22 24 26 20 30 22 20 22 24 22 24 24 24 24 23.0 24.1 Gráfica 4. Frecuencia cardiaca FRECUENCIA CARDIACA 160 140 120 100 80 FRECUENCIA CARDIACA NIÑOS QUE NO JUGARON 60 FRECUENCIA CARDIACA NIÑOS QUE SI JUGARON 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PACIENTE PACIENTE FRECUENCIA CARDIACA NIÑOS QUE NO JUGARON FRECUENCIA CARDIACA NIÑOS QUE SI JUGARON 1 2 95 88 92 102 3 4 5 88 104 88 85 6 7 8 90 100 93 88 120 112 120 9 10 11 12 13 16 17 18 88 105 100 78 87 152 108 117 92 96 104 72 102 104 120 98 100 14 91 15 95 Fuente: Elaboración propia con base a datos del Hospital del Instituto Nacional de Pediatría 2011, servicio AQUA. 94 110 108 19 20 21 PROMEDIO 88 128 99.5 100.7 16 Gráfica 5. Presión sistólica 140 PRESIÓN SISTÓLICA 120 100 80 60 PRESIÓN SISTÓLICA NIÑOS QUE NO JUGARON 40 PRESIÓN SISTÓLICA NIÑOS QUE SI JUGARON 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PACIENTE PACIENTE PRESIÓN SISTÓLICA NIÑOS QUE NO JUGARON PRESIÓN SISTÓLICA NIÑOS QUE SI JUGARON 1 2 3 4 5 6 7 8 111 104 97 93 90 86 99 91 110 96 119 102 85 98 102 118 9 10 95 122 85 11 12 13 14 15 16 17 99 101 114 123 100 111 108 93 119 90 90 94 97 105 100 18 19 99 103 20 21 PROMEDIO 92 104 91 102.0 99.7 Fuente: Elaboración propia con base a datos del Hospital del Instituto Nacional de Pediatría 2011, servicio AQUA. Gráfica 6. Presión diastólica 90 PRESIÓN DISATÓLICA 80 70 60 50 40 PRESIÓN DIASTÓLICA NIÑOS QUE NO JUGARON 30 PRESIÓN DIASTÓLICA NIÑOS QUE SI JUGARON 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PACIENTES PACIENTE PRESIÓN DIASTÓLICA NIÑOS QUE NO JUGARON PRESIÓN DIASTÓLICA NIÑOS QUE SI JUGARON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PROMEDIO 69 54 52 57 44 48 64 52 51 76 65 61 70 71 69 70 60 61 68 50 74 60 51 57 81 64 55 67 79 51 58 61 70 70 61 59 67 70 52 Fuente: Elaboración propia con base a datos del Hospital del Instituto Nacional de Pediatría 2011, servicio AQUA. 61.2 62.9 17 Resultados de niños sin juego Cuadro 1. Perfil de pacientes pediátricos que no jugaron, año 2011 (sin repetir nombres) Paciente Edad Niño 1 5 Niño 2 5 Niño 3 7 Niño 4 5 Niño 5 6 Niño 6 5 Niño 7 8 Niño 8 5 Niño 9 7 Niño 10 7 Niño 11 7 Niño 12 7 Niño 13 7 Niño 14 6 Niño 15 6 Niño 16 7 Niño 17 6 Niño 18 6 Niño 19 8 Niño 20 5 Niño 21 8 Promedio de 6.33 años variables de edad Género Diagnóstico Servicio F M M M F M F F F M F M F M M M M F M M F LAL LAL LAL LAL LAL LAL LAL LAL LAL LAL LAL LAL LAL LAL L.DE HOD. LAL Astrocitoma LAL LAL LAL LAL Hemato Hemato Hemato Oncología Hemato Hemato Hemato Oncología Oncología Hemato Hemato Hemato Hemato Hemato Oncología Hemato Oncología Hemato Hemato Hemato Hemato Origen Edo de Méx DF DF Edo de Méx Edo de Méx Morelos Puebla Edo de Méx No sabe Edo de Méx No sabe No sabe Hidalgo Edo de Méx DF Edo de Méx Edo de Méx DF Edo de Méx DF Edo de Méx Signos vitales Nivel de Duración de la Número Grado de Anestesia Frecuencia Frecuencia escolaridad enfermedad Jugó de Temperatura escolaridad local respiratoria cardiaca (° escolar) (años) piquetes °C (por minuto) (por minuto) 0 No asiste 0.00 No No 3 35.5 24 95 3 Kínder 2.00 No No 3 35.0 20 88 1 Primaria 1.11 No No 2 36.5 24 88 3 Kínder 2.60 No No 1 35.5 28 104 0 No asiste 0.10 No No 2 35.8 23 88 1 Kínder 2.60 No No 5 35.5 30 90 0 No asiste 0.60 No No 4 35.8 16 100 0 No asiste 0.00 No No 2 35.9 28 93 0 No asiste 0.80 No No 2 35.5 20 88 0 No asiste 2.00 No No 1 35.5 24 105 0 No asiste 2.60 No No 1 35.7 24 100 0 No asiste 0.01 No No 2 35.8 26 78 2 Primaria 2.00 No No 3 36. 25 87 0 No asiste 0.08 No No 3 35.3 23 152 0 No asiste 0.20 No No 2 35. 18 108 2 Primaria 5.00 No No 2 35.2 22 117 1 Primaria 0.03 No No 1 36. 20 92 1 Primaria 1.00 No No 2 36.2 20 96 2 Primaria 0.09 No No 1 36.5 24 104 3 Kínder 3.60 No No 2 35.0 20 88 0 No asiste 0.00 No No 2 35.5 24 128 0.90° de 1.26 años de 2.19 23.00 por 99.48 por 35.8°C escolaridad enfermedad piquetes minuto minuto Tensión arterial (T/A) 111/69 104/54 97/52 93/57 90/44 86/48 99/64 91/52 95/51 122/76 99/65 101/61 114/70 123/71 100/69 111/70 108/60 99/61 103/68 92/50 104/74 Fecha 04-05-11 12-07-11 11-05-11 27-04-11 03-05-11 23-06-11 29-04-11 09-05-11 30-06-11 30-04-11 02-07-11 05-07-11 27-04-11 04-05-11 06-07-11 06-07-11 09-05-11 29-04-11 21-04-11 04-07-11 09-05-11 Fuente: Elaboración propia con base a datos del Hospital del Instituto Nacional de Pediatría 2011 Resultados de niños con juego Paciente Edad Tensión arterial (T/A) 110/60 85/51 96/57 119/81 102/64 98/55 28-06-11 16-05-11 18-05-11 24-06-11 22-06-11 10-05-11 Oncología Hemato Oncología Hemato Hemato Hemato Hemato Hemato Hemato Oncología Michoacán DF Edo de Méx Chiapas DF Edo de Méx DF Puebla DF DF 102/67 118/69 85/51 93/58 119/71 90/70 90/70 94/61 97/59 105/67 14-07-11 05-07-11 16-05-11 03-06-11 20-06-11 12-07-11 03-08-11 01-08-11 19-05-11 22-06-11 Género Diagnóstico Servicio Niño 1 Niño 2 Niño 3 Niño 4 Niño 5 Niño 6 6 6 5 7 6 9 M M F M M M Niño 7 Niño 8 Niño 9 Niño 10 Niño 11 Niño 12 Niño 13 Niño 14 Niño 15 Niño 16 5 6 6 7 7 5 7 8 7 6 F M M M M F M F M M Niño 17 7 Niño 18 6 Promedio de 6.44 años variables de edad Hemato Oncología Hemato Oncología Hemato Oncología Cuadro 2. Perfil de pacientes pediátricos que si jugaron, año 2011 (sin repetir nombres) Duración de Signos vitales Nivel de Grado Número Anestesia la Frecuencia Frecuencia Origen escolaridad de Jugó de Temperatura local enfermedad respiratoria cardiaca (° escolar) escolaridad piquetes (° C) (años) (por minuto) (por minuto) DF 3 Kínder 2.4 Si No 1 36.4 20 92 Hidalgo 0 No asiste 3 Si No 1 36.3 30 102 Edo de Méx 3 Kínder 0.8 Si No 1 36.7 24 85 Edo de Méx 0 No asiste 0.14 Si No 1 36.8 32 88 Puebla 3 Kínder 6 Si No 1 37.4 22 120 Edo de Méx 0 No asiste 0.11 Si No 1 36.2 24 112 F F LAL LAL LAL L.DE HOD. DEF. DE CEL LAL RETINOBLAS TOMA LAL LAL LAL HEMOFILIA LAL LAL LAL LAL LAM LINF. DE HOD. LAL Oncología DF Oncología Edo de Méx Fuente: Elaboración propia con base a datos del Hospital del Instituto Nacional de Pediatría 2011 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kínder No asiste No asiste No asiste No asiste No asiste No asiste No asiste No asiste Kínder 0 No asiste 3 Kínder 1 ° de escolaridad 0.09 2.5 3 0.06 7 0.6 1 0.08 0.7 2 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No No No No No No No No No 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 36.4 36.3 36.3 36. 36. 36.6 36.3 36.2 36.7 36. 26 20 30 22 20 22 24 22 24 24 120 72 102 104 120 98 100 91 95 94 0.02 2.6 1.78 años de enfermedad Si Si No No 2 1 1.22 piquetes 36.8 36.80 24 24 24.11 por minuto 110 108 100.72 por minuto 36.8°C Fecha 100/70 06-06-11 91/52 28-06-11 18 7. La función del juego, a modo de conclusión El juego cura, esa es su función primera. En la medida en que un niño ingresa en el espacio del juego, justamente porque el juego se impone como ley, fuera de la cual nada es, el niño se despoja de su historia particular, con la cual también se despoja de sus padecimientos. La cura que el juego realiza es particular, pues aparece ésta como condición de ingreso, como condición, también, de pertenencia, de igualdad y de compromiso. En este sentido, el juego inicia con la cura, parte de ella como si fuera su propio principio. Y consiste en una transformación fundamental: el juego restituye la humanidad perdida por la condición de la enfermedad. Transforma el ser enfermo en ser humano, y con ello da pie a una serie de transformaciones subsiguientes; cuyo origen comparten todas en el hecho de la cura, es decir, en el ejercicio del juego. Con base en los resultados obtenidos, la presencia o la ausencia del juego es determinante. La diferencia entre los datos de uno y otro grupo es importante en un nivel clínico por ser, en última instancia, una diferencia de dolor, de angustia, de miedo y de stress. Aunque he querido presentar los resultados obtenidos para demostrar que el juego en efecto tiene una función que transforma los signos vitales de los niños haciéndolos más óptimos, no defiendo que la función del juego pueda ser mensurada por esta vía. Sin embargo, sí por la vía clínica, por la vía del trabajo diario, por la vía que está compuesta por la experiencia de la transformación del miedo en tranquilidad, de la desesperación en esperanza y de la angustia en comprensión. A través del juego, los niños logran entenderse a sí mismos como niños, en contra de todos los que insisten en entenderlos como enfermos; en contra de familiares, compañeros y maestros, médicos e instituciones. Sostengo que el juego puede lograr en los niños el efecto de la adherencia terapéutica, y, en un contexto hospitalario, dicho efecto constituye también el objetivo 19 del trabajo clínico cotidiano. La adherencia terapéutica es efecto también de una transformación psicológica fundamental: la transformación del enfermo en un ser humano, del enfermo en un niño que juega. 8. Bibliografía - - - - - Aberastury, A. (1984). El niño y sus juegos, Buenos Aires-Barcelona: Paidos, 1984. Aguiar, Bohn, AguiarBujanda (1999). Epidemiología y Etiología del cáncer, en Gómez, S. M. (1999). Enfermedad Terminal y Medicina paliativa en la cultura latina, (Pp. 168- 169). Barcelona:ARÁN. Ediciones, S. A. Álvarez, A. R. (1995). Educación para la Salud, México: Manual Moderno. Berger, Ovalle, Torres (2007). “Proyecto final para optar al curso de Especialización de Postítulo Gestión Administración Cultural de Artes visualeshttp://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2007/berger_a/sources/bergera.pdf. Ruedas itinerantes. Besse, J. M. (1989). Una pedagogía Racional, México: Trillas. Compayré, G. (1999). La educación a través de la instrucción, México: Editorial Trillas. De Lione, M. L. &Ranier, M. do V. (2009). A Brinquedoteca como possibilidade para desvelar o cotidiano da crianza com cáncer emtratamentoambulatorial. Universidad de Sao Paulo, 2003. Sao Paulo,www.ee.usp.brireeusp/ Domínguez, T. B. (2010). La modulación emocional alivia hasta 60% del dolor crónico. La gaceta UNAM, 4291,9. Ehrenzweig, S. Y. (2007). Modelos de Cognición Social y Adherencia Terapéutica en Pacientes con Cáncer. Vol. 25-1. (Pp. 7 – 21), Universidad Veracruzana. Avances en Psicología Latinoamericana/ Bogotá (Colombia). ISSN179 4–4724 Fecha de recepción feb./2006 Fecha de aceptación mayo/ 2007. Elkonin, D. B. (1980). Psicología del juego, Madrid: Editorial Pedagógica. Esquivel, A. F. (2010). Psicoterapia Infantil con Juego: Casos Clínicos: México, Editorial Manual Moderno. Gómez, S. M. (1999). Enfermedad Terminal y Medicina Paliativa en la Cultura Latina, Barcelona: ARÁN Ediciones S.A. González, S. J., Polaino, L. A.(1990). Pedagogía Hospitalaria .Actividad educativa en ambientes Clínicos, Madrid: Narcea. Frola, P. (2007). Los problemas de conducta en el aula: una alternativa de solución por medio del círculo mágico y otras actividades, México, Trillas. 20 - - - - - - - - - Hernández, H. S. (2004).Etiología y semiología del dolor por cáncer. En Plancarte, S. R. & Mayer, R. F., Manual de Alivio del Dolor y cuidados paliativos en pacientes con cáncer, Ciudad de México: Editorial McGrawHill /Interamericana Editores. Huizinga, J. (1938). Homo Ludens, Madrid: Alianza Editorial/Emecé Editores. Juárez, de B. M. & García, R.S. (2006).Curso de capacitación para Ludoteca en el Instituto Nacional de Pediatría. Asociación Mexicana de Ludotecas y Ludotecarios, Amexlud, A.C. Juárez, de B. M. & García, R. S. (2006). Manual Operativo de Ludoteca del Instituto Nacional de Pediatría. Lipkin, B.G & Cohen, G.R. (1984). Atención emocional del paciente, Ciudad de México: La Prensa Médica Mexicana. López, I. J. & Sánchez, O. R. (2007). Juego, Juguete y Salud, Madrid: Fundación Crecer jugando, http://www.crecrejugando.org/pdf/juegojugueteysalud2007.pdf Martín, A. L. & Grau, A. J. (2004). La investigación de la Adherencia Terapéutica. Psicología y Salud. Instituto de Investigaciones Psicológicas. Universidad Veracruzana. México 2004 Enero- Junio, año / Vol.14 Número 001. Pág. 89-99. Mc Donald, G. James, P. Cruickshank, B.(1991). Atlas de Hematología, México: Editorial Médica Panamericana. Méndez, V.J. (2007). Aspectos Psicológicos del Niño con Cáncer. En Rivera, L. R. (Ed, 2007). El Niño con Cáncer (pp 275-289) Ciudad de México. Editores de Textos Mexicanos. Mendoza, G. E. (2008). El juego como conocimiento y tratamiento del niño. Psicología. Revista Psicología (juego).Pág. 27. Mendoza, del P.M. (2006). Algunas reflexiones sobre el tabú de la palabra cáncer. (Mendoza, del P.) Algunas reflexiones sobre el tabú de la palabra cáncer (pp. 1-5), Ciudad Cuba, Archivo Médico de Camagüey 2006; http://www.ame.sld.cu/ame/2006)v10n5-2009-2079.pdf.14 Millar, S. (1972). Psicología del Juego Infantil, Barcelona: Editorial Fontanella. Neira, F. & Ortega, J .L. (2003). Etiopatogénia y efectos funcionales del dolor postoperatorio. En Torres, L. M. Tratamiento del dolor postoperatorio. (2003) Madrid. Ed. Ergon, (PP 3-29). Paredes A. R. (2007). Leucemias Agudas. En Rivera, L. R. (2007). El Niño con Cáncer. México. (pp 41-60) Editores de Textos Mexicanos. Puente, S. F. (1984). Adherencia Terapéutica. Editor Federico G. Puente Silva, México: Implicaciones para México. Quezada, T. L. & Cárdenas, M.C. (1999). Cuidado Paliativo Pediátrico.En Gómez, S. M. (1999). Enfermedad Terminal y Medicina Paliativa en la Cultura Latina, (Pág. 168- 169). Barcelona, ARÁN Ediciones. Rivera, L. R. (2007). El Niño con Cáncer. Ciudad de México: Editores de Textos Mexicanos. 21 - - Rodríguez, Hernández, Flores (2009). Manual de procedimientos del servicio de escolaridad del Instituto Nacional de Pediatría. México D.F. Rosas, L. (2007). Terapia de Juego para Niños Maltratados. Una propuesta de atención.Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Sánchez, P. M. (2004). Apoyo Psicoconductual para el tratamiento del dolor. En SánchezR. P. & Rivera F. J. M., Manual de Alivio del Dolor y cuidados paliativos en pacientes con Cáncer, (pp. 407-418).Ciudad de México, Editorial McGraw Hill / INTERAMERICANA EDITORES. Schaefer, C. E. & O’Connor, K. J. (1999). Manual de Terapia de Juego. México: Editorial El Manual Moderno. Senra, V.A.(2002).El cáncer: Epidemiología. Etiología, diagnóstico y prevención. Madrid: Editorial Harcourt. Spielberger, Ch. (1979).Tensión y Ansiedad. México: Ediciones HARLA. Terr, L. (2000). El juego. ¿Por qué los adultos necesitan jugar?.BarcelonaBuenos Aires: PaidosIberica. Thompson, F.R.(1986). Introducción a la psicología fisiológica, México: Editorial Harla. Vaillant, C. G. (2003). La civilización azteca. Ciudad de México, Fondo de Cultura económica. West, M. J. (2000).Terapia de Juego Centrada en el Niño. Ciudad de México:Editorial El Manual Moderno. Woodruff, R. (1998). Dolor por cáncer: México: Medigraphic editores. Zapata, O. A. (1989). Juego y aprendizaje escolar: Perspectiva Psicogenética. México. Editorial Pax. 22 Índice 1. Introducción 1 2. Objetivos 4 3. ¿Por qué es necesaria una ludoteca en un hospital?: el estado de la cuestión 5 4. Procedimiento lúdico de adaptación al medio hospitalario 10 5. Efectos psicofisiológicos del juego 11 6. Gráficas de los resultados obtenidos mediante la confrontación de los grupos que se diferencian por la presencia y ausencia del juego 13 7. La función del juego, a modo de conclusión 18 8. Bibliografía 19

Anuncio

Documentos relacionados

Descargar

Anuncio

Añadir este documento a la recogida (s)

Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)

Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado

Puede agregar este documento a su lista guardada

Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados