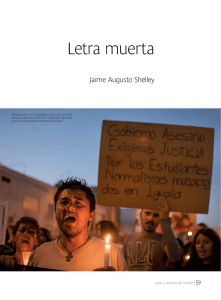

La lírica está muerta

Anuncio

1 2 La lírica está muerta Ezequiel Zaidenwerg 3 Zaidenwerg, Ezequiel La lírica esta muerta. - 1a ed. - Bahía Blanca : Vox Senda, 2011. 60 p. ; 20x14 cm. ISBN 978-987-1073-38-2 1. Poesía Argentina. I. Título CDD A861 Fecha de catalogación: 09/08/2011 La reproducción total o parcial no autorizada por los editores viola derechos reservados. Cualquier utilización debe ser previamente solicitada. Ilustración de tapa: Diseño y maquetería: Carlos Mux / Amílcar P. Gutierrez Fundación Senda / Ediciones VOX E-mail: [email protected] / www.proyectovox.org.ar Tel. 0291 - 488-0381 Nicaragua 2070 / (8000) Bahía Blanca / Buenos Aires / Argentina Impreso en Argentina / Printed in Argentina ©2011 Ediciones VOX 4 La lírica está muerta 5 6 Para A. C. y H. B. V. 7 8 1. La lírica está muerta 9 10 I. La lírica está muerta: se quedó varada en un remanso hipnótico del sueño, mientras que más allá del coágulo final de la conciencia, en torno al lecho con dosel de plata, junto a la cama pobre de madera y espina, se reunían los deudos, aguardando el instante de iniciar la sucesión. Con todos los sentidos humanos agotados, la cápsula de viento que tenía su espíritu se alzó rumbo a las auras, desleída en una racha centrífuga de luz, igual que Elías en la tempestad, arrebatado sobre un carro de fuego. Y aunque murió la vida, no dejó harto consuelo su memoria: nadie partió las aguas, ni surgió un Eliseo como sucesor. Ajenos al prodigio, en contubernio, se llevaron el cadáver y vino un impostor para dictar un testamento espurio, que se arropó con sus cobijas, tibias todavía. La lírica está muerta. “De muerte natural”, según manifestaron a través de un portavoz, “tras batallar durante largos años contra una cruel enfermedad”. (Fin del comunicado). “Con profundo pesar, sus hijos y sus hijas, sus nietos y sus nietas y su abnegado esposo participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria”. Está muerta, la lírica. Hace ya siglo y medio, y aunque sus herederos todavía parecen ser los mismos –aún no peinan canas y caminan erectos, sin ayuda de nadie–, 11 recién ahora el expediente (LÍRICA S/SUCESIÓN AB INTESTATO), tras mil y una ofensivas judiciales, tiene sentencia firme, y es posible dar curso a la liquidación definitiva del acervo hereditario: PROPIEDADES OFRECIDAS: Gran oportunidad. Se vende torre. Únicamente en block. Importantes detalles en marfil sobre fachada. Destino: comercial o dependencias estatales. A reciclar. Sin baños ni aberturas. Gran profusión de espejos. 12 II. El matadero La lírica está muerta. Vinieron a buscarla después que se cargaron a judíos, católicos, comunistas, etcétera; una vez que borraron a todos, en resumen, los que seguían creyendo en algo todavía. Yo no me preocupé cuando se la llevaron. (Supongo que a esta altura se imaginan el resto). Es mentira que todos seamos necesarios, y además el poema, muchachos, no es de Brecht. (¿Que qué pasó? Perdonen que me vaya por las ramas). Fue por semana santa, a plena luz del día. Casualmente, yo estaba por ahí, y pude verlo todo: ella andaba en su auto (muy caro, hay que decirlo, para ir por esos barrios); de repente se cruza un camión frigorífico. Frenan los dos de golpe. Un tipo desdentado, de melena grasienta, con anteojos de culo de botella, se baja del camión y se pone a increparla. (En realidad, todo estaba orquestado de antemano). Se baja ella del auto. “Por favor”, le pide, “tranquilícese”. “Yo no me tranquilizo nada”, dice el tipo de los dientes y de pronto saca un arma que tenía escondida entre la ropa, y espejeaba ahora al sol. A partir de ese punto, en el recuerdo, se acelera todo. El tipo le gritó que fuera para adentro, a la parte de atrás, a hacerles compañía a las reses. Pero ella se negó. Y ante la negativa, el tipo la golpeó con la culata del arma, y la tiró sobre el capot del auto. Forcejearon, y el tipo de los dientes se le pegó de atrás, y le subió el vestido. Ella gritó algo que no recuerdo, y un torrente de sangre 13 le brotó por la boca, a borbollones. (Explotó de repente, igual que una morcilla que se deja demasiado en el fuego. Y yo pensé –de eso sí me acuerdo– en la justicia poética). La última imagen que me queda en la memoria es la de un taco de ella, partido, en el asfalto, y la luna, joyesca, que rielaba sobre el charco de sangre. 14 III. Alfredo Yabrán La lírica está muerta. No se olviden. Personalmente, yo prefiero recordarla como en la única foto que se filtró a los medios: los ojos que de tan celestes parecían vacíos, el abdomen broncíneo, la cabeza orgullosa cubierta de un matorral de plata; la misma que en la inmensa soledad de los llanos, sabiéndose cercada, hizo estallar en un borrón granate. No se olviden, no nieguen que está muerta: es literal, las pruebas saltaron a la vista, y aunque algunos especulan todavía con que vive, que plantaron el cuerpo de un doble (¡o de un muñeco!), que cruzó la frontera y está a salvo, riéndose de nosotros mientras toma un daikiri que dura para siempre en la postal perpetua del verano del trópico, fueron ustedes los que la mataron: con sus provocaciones, los ataques repetidos a su privacidad y las acusaciones –empresas espectrales y legión de proteicos testaferros, conexiones con las mafias más diversas, y vínculos con el poder y los servicios de seguridad de una docena de países– la fueron empujando lentamente, centímetro a centímetro hasta cruzar el límite; y aunque sostengan que, si de verdad murió, ajenos a los hechos, de todos modos juzgan que era necesario, una bomba de tiempo que podía explotarle a cualquiera en la cara (¿qué mejor que la suya?), y nieguen que encontraron su cabeza de turco, ustedes son culpables, la mataron ustedes. 15 IV. Las manos Una vez dentro del sepulcro, nadie quería hablar, y sólo se escuchaba, en el hondo silencio de la bóveda, el ruido de los grupos electrógenos. Bajaron la escalera caracol de mármol blanco, estrecha, que llevaba a los subsuelos. Pronto apareció un siniestro presagio: comprobaron que había alrededor de veinte golpes en el vidrio blindado y, en el medio, un agujero. Luego notarían que faltaba el poema manuscrito depositado por la viuda (“…llega tu mano de amor / como mariposas blancas…”), que debería haber estado sobre el cajón. Acto seguido, el juez ordenó abrir las cuatro cerraduras del nicho, y cuando eran ya la nueve y media de la noche, comenzaron a abrir el ataúd. En un principio parecía cerrado, pero pronto hubo de comprobarse que también estaba agujereado. Sin embargo, era de la opinión de los peritos que los profanadores habían hecho el boquete en el vidrio con el fin de distraer: probablemente habrían accedido al cadáver con las llaves y la complicidad de los serenos del cementerio. Tras abrir la tapa, vieron al fin el cuerpo, que lucía sus galas de teniente general, con colores azul, rojo y dorado; tenía sobre el pecho aún la banda 16 presidencial, unida al cinturón. Los presentes notaron enseguida que las muñecas del cadáver, donde se le había inyectado tras su muerte formol para evitar que se pudriera, estaban descubiertas, y que había polvillo de los huesos entre el cuerpo y el cajón. Cara y cuerpo se encontraban, de manera increíble, casi intactos, como momificados. Su piel era de una tonalidad marrón verdosa, y conservaba su cabello negro pegado al cráneo. Dentro del sarcófago se veía la gorra de oficial superior, pero el sable estaba ausente. La bandera, que antes envolvía el féretro por fuera, apareció dentro del ataúd. Sobre su pecho se halló el rosario que llevaba antes entre las manos. La muñeca izquierda aparecía seccionada al borde del límite inferior. En la otra, en cambio, el corte se había hecho más arriba. 17 V. Ernesto Rafael Guevara de la Serna La lírica está muerta. En esa foto que dio la vuelta al mundo, en torno del cadáver se ve una extraña compañía: tres civiles (dos lo observan curiosos y el tercero desvía la mirada); dos gendarmes con cara de asustados; un fotógrafo que aparece de espaldas, con tres cuartos del cuerpo fuera de cuadro; y dos oficiales que visten uniformes con galones: uno mira a la cámara que le apunta el fotógrafo mientras sostiene la cabeza inerte, posando como un cazador con su trofeo; el otro, que aparenta tener el mayor rango, señala con el índice de su mano derecha el lugar donde antes latía el corazón, como si con su toque pudiera reanimarlo. Con los ojos abiertos y la mirada clara, el cuerpo pareciera querer incorporarse como un Lázaro que volviese a la vida por un instante apenas, para hundirse de nuevo, de inmediato, en la muerte. La lírica está muerta. Y me imagino lo que estarán diciendo quienes creían en ella para justificarlo (lo de siempre): que no era ella la luz, sino que había venido en testimonio de la luz; que vino entre los suyos, pero los suyos no la recibieron. Lo cierto es que fue así: era de madrugada cuando la capturamos, herida de un balazo en una pierna luego de una emboscada que se había prolongado del mediodía hasta muy tarde, 18 bien entrada la noche. En esas condiciones, así y todo, -aparte de la pierna, el asma le oprimía los pulmones-, había persistido en el combate, hasta que su fusil quedó inutilizado por completo por un disparo que le destruyó el cañón; además, la pistola que portaba tenía el cargador vacío. Trasladada al cuartel, que era una escuela, al ser interrogada, dijo que la belleza era paciencia y nos habló del lirio -pero ¿cómo es un lirio?, yo acá nunca vi uno-, y de cómo en el campo, después de tantas noches bajo tierra, del tallo verde a la corola blanca irrumpe un día. Pero por estas latitudes todo crece en desorden, sin propósito, y yo, que vine al mundo y me crié salvajemente contra todo y a pesar de todo, como el pasto que surge entre las grietas del asfalto y que los coches pisan al pasar -pero acá no tenemos caminos asfaltados, y autos casi no hay-, no la podía comprender, a ella que había nacido para todo, un cálculo preciso de sus padres, una inversión de cara hacia el futuro -el tiempo para ella era una flecha que avanzaba con conciencia hacia su conclusión, mientras que para mí era un ciclo regulado no por la urgencia del deseo ni las sordas impresiones del instinto, sino más bien por algo sagrado, aunque remoto-; no podía entender que hubiera abandonado lo que fuera que hubiese dejado atrás (¿la falta de propósito de una existencia cómoda o tal vez el exceso de determinación?) por venir a este páramo en donde todo crece pero nada abunda más que el hambre, a dar vueltas en círculos y ver cómo caían uno a uno los compañeros, en combate contra un adversario innumerable pero infinitamente dividido, por la gloria 19 triunfante de una Idea: nosotros, que nacemos en este rincón último, en donde la naturaleza aún existe separada de la voluntad del hombre, aprendemos temprano en nuestras vidas que la libertad no es cosa de este mundo, y que el amor es acto y no potencia. Pero no dije nada. Después se hizo un silencio: mientras la interrogábamos, nos había llegado la orden de matarla. (Lo de las manos fue después de muerta, pero yo no lo vi. Me contaron, incluso, que habían ordenado cortarle la cabeza y que alguien se negó). Pasaron unas horas. Un superior nos dijo que esperáramos para ver si no había contraorden, que no llegó (en la radio ya anunciaban su muerte). Llegaba el mediodía. Había que matarla. Y en cuanto al desenlace que tuvieron los hechos, no es verdad lo que dicen: que no nos atrevíamos, que nos emborracharon para darnos coraje, y que ni así podíamos. Nosotros simplemente hicimos lo que nos habían ordenado; entramos en el aula en donde la teníamos y la matamos como se mata a un animal para comer. 20 VI. Dr. Pedro Ara …y así, después de aquella falsa alarma de la anterior semana, iban pasando los días sin que síntoma ninguno viniera a marchitarme la esperanza de que tal vez se hubieran olvidado de mí, pero a las cinco de la tarde de esa jornada histórica, llamaron para avisarme que a las seis vendrían a buscarme. Yo, contra mi costumbre de ser siempre confiado en demasía, resolví por primera vez actuar con orden y cautela, y me dispuse a redactar un borrador, con todas las condiciones a exigir a cambio de la tarea; por elemental cortesía política, entre ellas no se incluía la financiación. En eso estaba, cuando aparecieron el doctor y sus hombres, que llegaron mucho después de lo anunciado. Hubo un escueto intercambio de palabras: la lírica, según mis visitantes, agonizaba, y con seguridad ya habría fallecido en el momento en que llegásemos allá. La radio no había anunciado la noticia aún; y, sin embargo, ya la policía había acordonado toda el área e interrumpido el tránsito. No obstante, una gran multitud se iba reuniendo, ante las verjas de la residencia y en algunos jardines aledaños, en silencio. En la noche del invierno, arrodilladas en el suelo húmedo, con velas encendidas en las manos, 21 rezaban las mujeres. Junto a ellas, cientos o miles de hombres en silentes grupos. Nadie sabía quiénes éramos; pero, al ver que los guardias nos abrían paso, nos preguntaban: “¿Es verdad que la lírica ha muerto?”. Proseguimos sin contestarles, muy impresionados, y penetramos en la residencia, donde nos escoltaron a un salón. Enseguida, llegó el Ministro y dijo: “La lírica, a las ocho y veinticinco de hoy, ha pasado a la inmortalidad. El Presidente quiere que prepare el cadáver, para exponerlo al pueblo, y ser depositado en una cripta monumental que hemos de construir”. Luego de presentarle una objeción –que sería tal vez más conveniente encargarle el trabajo a algún experto del país–, que me fue desestimada, le entregué el borrador de condiciones –aunque sin mencionar las económicas–, y el Ministro volvió en pocos minutos con la conformidad presidencial. No había tiempo que perder: muy pronto reuní los elementos necesarios; el problema de hallar un ayudante era de más difícil solución: por suerte me acordé de un compatriota, sencillo, honrado y fuerte, acostumbrado a la labor forense. No fue fácil encontrarlo; vivía en un barrio extremo y oscuro, por el cual di muchas vueltas entre baches y charcos con mi coche, hasta acertar. No le conté qué haríamos ni dónde. Pero le hice prometer que lo que aquella noche oyera o viese no lo hablaría ni con su familia. De camino, compramos unas cosas 22 más, y pronto llegamos a la casa presidencial. Mi amigo no cabía en su sorpresa al ver que el Presidente le tendía la mano y lo abrazaba. Entramos en la cámara mortuoria los dos juntos. Dormía sobre el lecho para siempre el espectro de una rara y tranquila belleza, libre, al fin, de la materia con su cruel tormento, corroída hasta el límite. La ciencia la había sometido a una tortura mental, con la esperanza del milagro, prolongando el suplicio. Junto a ella se encontraba su médico, que al verme se dispuso a salir. Un sacerdote a los pies de la muerta, y otros médicos, la familia cercana y los amigos, rezaban en voz alta. La primera en levantarse fue la madre, que juntó las manos, me miró en un gesto como de súplica y salió apoyándose en sus hijos; y pronto la siguieron los otros, y al final el sacerdote, que me dijo al pasar: “¡Dios le ilumine!” Y nos quedamos solos en la estancia. Yacente ante nosotros, consumida hasta el extremo de lo imaginable, se hallaba la mujer más admirada, temida, amada, odiada de su tiempo. Había combatido con fiereza contra los grandes y ahí estaba ahora, derrotada por lo infinitamente pequeño. Pero no debió temer la muerte: la esperó como esperamos a un huésped recibido sin sorpresa. ¿Se preparó a morir desde los días rosas de su apogeo? ¿A quién pensaba que encontraría en la otra orilla? Yo apenas sé que en la otra orilla está la Historia, a la que no cualquiera llega… 23 VII. Harún al-Rashid La lírica está muerta. Cuentan que, exasperada por la complacencia de sus visires, chambelanes, alcahuetes y edecanes, de los chongos dotados del harén y los eunucos, solía salir de noche, sin custodia, disfrazada de mendiga (¿o era de comerciante?), a recorrer los últimos barrios de la ciudad para saber lo que en verdad pensaban sus súbditos de ella. Una noche en que hervían el calor y el insomnio, y soplaban, abrasivas, unas ráfagas de polvo del desierto, se vistió, como tantas otras veces, con sus patillas falsas y sus greñas cosméticas, y salió del palacio de la cúpula verde y la puerta de oro sin ser notada. Fueron quedando atrás los altos minaretes ahora silenciosos, el cuartel de la guardia, las plazas y los parques y las tiendas a oscuras del mercado, hasta que al fin traspuso las murallas circulares, con la tácita anuencia de un sereno dormido. Una vez fuera de la ciudadela, una brisa del río, pestilente, la recibió golpeándola en la cara; caminó por las anchas avenidas donde rugía el tráfico nocturno, y siguiendo una arteria lateral, vino a parar a un callejón mugriento, rodeada de borrachos que tosían dormidos, entre pilas de cartón mojado por la orina de los perros y la lluvia grasosa. De repente, oyó un grito, seguido del estruendo 24 de un objeto golpeando contra el piso y unos pasos cercanos. Asustada, corrió sin rumbo fijo, hasta que dio con la presencia tranquilizadora de las vías del tren, que ocultó, luego, un vasto laberinto de containers a la altura del puerto; y continuó bordeando el paredón perimetral, y retomó el camino tantas veces recorrido. Enseguida divisó la autopista y los pocos edificios que en ese asentamiento se atrevían a alzarse sobre el suelo. Al acercarse, y ver la calle principal de tierra, las casuchas precarias de ladrillo y chapas de desguace, y el trazado de pasillos oscuros, sintió miedo; pero los dientes se le hacían agua, y atravesó los pasadizos sórdidos hasta la puerta conocida. Adentro volvió a darse la escena consabida: tras cruzar la primera habitación donde una chica amamantaba a un hijo y los otros dormían en el suelo, entró al cuarto de atrás. Los mismos hombres de mirada perdida se aburrían frente al televisor. Todo fue casi igual que siempre; y ya estaba por irse apretando en el puño las bolsitas, pero uno de los hombres, esta vez, al contar los billetes, extrañado y divertido, reparó en la efigie impresa en el papel, que repetía las facciones de aquel cliente asiduo: soltó una carcajada, y tras mostrársela a los otros, que rieron, disparó. 25 La lírica está muerta. Ya no existe el califato, hundido entre sus vicios; pero, ¿cuántos añoran sin saberlo sus oropeles, su esplendor barato, la eterna adolescencia del espíritu? 26 VIII. Las ropas nuevas La lírica está muerta. De vergüenza. La historia la conoce todo el mundo: a la ciudad llegaron unos hombres, que eran, según dijeron, grandes sastres, y, tras pedirle audiencia, le ofrecieron coserle un traje con un paño, único por su delicadeza y hermosura, que sería invisible, sin embargo, a todo aquel que en realidad no fuera hijo del padre que creía ser. Entusiasmada con la perspectiva de desenmascarar a los bastardos y asegurarse la pureza étnica de sus dominios, se mostró de acuerdo. Ordenó que les dieran un palacio y la plata y el oro que pidiesen. Los hombres instalaron sus telares, y daban a entender que todo el día tejían en el paño; y uno de ellos luego de un tiempo fue a anunciar que el traje, que ya estaba empezado, era la cosa más hermosa del mundo. Para verlo la soberana despachó a un acólito, su camarero personal, que dijo haberlo visto, y confirmó las señas que habían dado de él sus fabricantes, por miedo de que su linaje fuese puesto en tela de juicio. Luego, otro súbdito fue enviado ante los sastres para fiscalizar su actividad, y luego otro, y otro; y cada uno corroboraba las versiones previas. Hasta que vino una gran fiesta, y todos le reclamaron a su soberana que estrenase el vestido. En el palacio se presentaron los expertos sastres 27 con los paños cortados y cosidos para vestir a la monarca. Pronto se hubo cumplimentado la labor y partió a la ciudad la soberana para el desfile. Al ser verano, el traje le sentaba muy cómodo. Enseguida hizo su aparición ante las masas congregadas. La lírica está muerta de vergüenza: en la ingle oculta un tímido badajo, un ramillete tembloroso comido por las moscas, todo envuelto en el ligero celofán del aire; y nadie, mientras ríe, la señala. 28 IX. Sibila de Cumas La lírica está muerta, pero la última vez que fui a tomarle el pulso todavía vivía: confinada a una cárcel de hojalata y alambre (¿o era un bidón de plástico? –la verdad, no me acuerdo–), pendía de los cables de una torre de alta tensión en un suburbio humilde. Cada vez más anciana, astrosa y encorvada, era pasto de piojos y palomas, y los chicos del barrio jugaban a golpear con la pelota los barrotes, complaciéndose en ver cómo perdía el equilibrio; y cuando se cansaban le decían: “¿Qué querés? Pero, ¿qué es lo que querés?” Y respondía ella: “¿Yo…? Morirme, quiero”. 29 X. Muerte de Orfeo La lírica está muerta. Eso es un hecho incontestable. Pero, en rigor de verdad, y si sirviere de consuelo a alguien, en su final estaba su principio. Mientras que con su canto arrastraba los bosques tras de sí, guiaba en procesión los animales, y hacía que las rocas la siguieran, ocurrió que unos hombres, ebrios por el licor vertido y el deseo no libado, la divisan desde el borde de un promontorio, al tiempo que tañía la lira, acompañando sus canciones. Y uno, desarreglados los cabellos por la suave brisa, “Ahí, ahí está”, exclama, “la que nos desairó”, y apuntando a la boca abierta en pleno canto, le dispara una rama que por estar cubierta de follaje deja una marca sin herida. El arma de otro es una piedra, que lanzada en el aire es derrotada por el concierto de la voz y de la lira, para caer al fin ante sus pies, como si le pidiera perdón por semejante atrevimiento. Es entonces que toda moderación se pierde y estalla, temeraria, la violencia, porque sus proyectiles, amansados por el canto se habrían detenido, inofensivos, en mitad del aire, si el estruendo de palmas, cornetas y tambores y su ulular frenético no hubiesen sofocado el sonido de la cítara: las piedras, al no oírla ya (dichosas ellas porque ahora no sentían) se sonrojaron con su sangre. Pero en primer lugar, la privan del sinfín de aves encantadas por su voz, de las serpientes y el tropel de animales, galardón de su triunfo. Finalmente, se vuelven contra ella, con las manos rezumantes de sangre, y la persiguen arrojándole tirsos verdecidos de guirnaldas, hechos para otro fin. Unos lanzan terrones, otros le avientan ramas arrancadas a algún árbol, otros le tiran rocas; y no faltan 30 armas a su furor, porque unos bueyes sometían los campos al arado, y no lejos de allí había unos labriegos que cavaban la tierra para ganar, con el sudor, su fruto, que al ver la multitud enardecida huyen, dejando atrás sus herramientas de trabajo: yacen desperdigadas por los campos vacíos palas, largos rastrillos y pesados azadones. Munidos de esas armas, se entretienen primero con los bueyes, haciéndolos pedazos, y luego se apresuran al plato principal: sacrílegos, despojan de la luz a quien tendía las manos, suplicante, y por primera vez pronunciaba palabras sin efecto, sin poder conmoverlos con su voz. Por esa misma boca, que escucharon las piedras y hasta los animales supieron comprender, al expirar, el alma se encamina de regreso hacia los vientos. ¡Y cómo te lloraron las aves sin consuelo, la turba de las fieras, y hasta las duras rocas y los bosques, que tan frecuentemente se plegaran a tu canto! Los árboles, apenas sensitivos, te lloraron, dejando caer su cabellera tonsurada como señal de duelo. Incluso dicen que a causa de las lágrimas los ríos aumentaron su caudal. Sus miembros yacen diseminados en diversos sitios; la cabeza y la lira, casualmente juntas, vienen a dar a un río de la zona; ése es el escenario del prodigio: mientras corriente abajo se deslizan por el medio del río, rumbo al mar, exánime, la lengua todavía murmura, lacrimosa; responden, lacrimosas, las orillas, y la lira, sin mano que la pulse, se queda balbuciendo un no se qué. 31 XI. Sodoma y Gomorra La lírica está muerta. Y aunque muchas veces le pedí a Dios que la matase y terminara con mis sufrimientos, ahora la recuerdo con nostalgia agridulce. Fue hace ya muchos años: harto del ajetreo de la urbe, huí de la Capital con mi familia a un pueblito perdido en la mitad de la llanura. Los primeros meses transcurrieron felices, sin apuros, entre el aburrimiento del trabajo, la vida familiar y las continuas siestas. Los fines de semana íbamos a la tarde a dar vueltas a la plaza y a saludar con la cabeza siempre a aquellas mismas caras somnolientas, cuyos ojos se iluminaban sólo si alguien contaba un chisme con malicia trivial. Mis hijos, los varones, fueron los primeros –como era predecible– en habituarse a aquella vida: pronto trabaron amistad con los locales, mezclándose hasta casi confundirse con ellos, entre charlas de cerveza, fútbol, autos, mujeres. A los otros –mi mujer y mis hijas, y yo mismo– nos costó un poco más aclimatarnos, a pesar de que el tiempo era benigno, con excepción de la humedad. De todas formas, la placidez de aquellos días 32 tendría que acabar tarde o temprano: a comienzos de otoño me di cuenta de que, tras la cansina sencillez de aquellos pajueranos, se ocultaba una perversidad que no quisiera verme obligado a detallar. Así fue que empezaron los recelos mutuos; sólo de nuestra parte en un comienzo, pero ellos no tardaron demasiado en percibirlo: un sesgo en la sonrisa, un bajar con apuro la mirada al saludar. Conforme avanzó el año y los días se hicieron cada vez más cortos, la tensión fue incrementándose, aunque recién se manifestaría de forma abierta en el invierno. Fue una noche muy fría. Casualmente habían venido desde la ciudad unos parientes de visita. Estábamos sentados a la mesa, compartiendo la carne, el pan y el vino, y de repente tocaron a la puerta: cuando abrimos, ya todo el pueblo se encontraba afuera, reunido frente a nuestra entrada. Entonces uno de los vecinos, que era el líder, en apariencia al menos, de esa turba enardecida, dijo: “¿Dónde están los que vinieron esta noche a verlos? Sáquenlos para que los conozcamos”. Salí, cerrando tras de mí la puerta, y les rogué que por favor se fuesen, pero ellos se burlaron: “¿Te pensabas que podías venir de la ciudad a decirnos qué hacer?”. Cuando advirtieron 33 que mis esfuerzos eran infructuosos, mis hijas se asomaron a la puerta y, a cambio de que no nos molestaran, les ofrecieron ir con ellos, pero tampoco así pudieron persuadirlos. Mis parientes, entonces, alargaron la mano desde adentro y, tras meterme en la casa otra vez, cerraron bien la puerta. Afuera, mientras, los del pueblo intentaban echarla abajo; y otros, tomados de las rejas que guardaban las ventanas, hacían morisquetas y gestos de amenaza; y nos habrían hecho sus prisioneros, o quizá algo peor, de no haber sucedido lo inesperado: un sol de medianoche de repente se alzó por la llanura y se hizo de día. Encandilados, los del pueblo cesaron un instante en su violencia; entonces, una lluvia ligera comenzó a caer del cielo, y desde adentro vimos que la gente levantaba las manos recibiéndola con alegría, y que iban, una a una, quitándose las prendas que llevaban puestas. Así, los hombres con el torso desnudo y las mujeres en corpiño se pusieron de súbito a bailar a pesar de la lluvia que arreciaba, aunque no había música. El vapor iba empañando las ventanas más y más, hasta que al fin no se veía ya nada desde el interior. La luz pareció hacerse más intensa afuera y sentimos de pronto que el calor iba aumentando cada vez más rápido: veíamos correr por los cristales, 34 ahora turbios, unos goterones, y el sudor nos cubría todo el cuerpo; mientras tanto, la lluvia retumbaba y hacía imposible que cualquier sonido del exterior llegara hasta nosotros. Eso duró una hora u hora y media. Después sentimos que el calor bajaba y de repente se apagó la luz. Con timidez abrí la puerta; un viento helado me golpeó. Busqué un abrigo y salí hacia la noche, iluminada apenas por la luna: en el lugar donde hace instantes se erigiera un pueblo, veía ahora un campo de cenizas y el suelo mismo despedía un vaho vagamente dulzón. Sin más demora reuní a mis familiares y emprendimos la marcha, sin saber muy bien adónde; una vez que dejamos finalmente atrás ese perímetro arrasado que había sido el pueblo, mi mujer se dio vuelta a mirar y, con los ojos llorosos y la voz casi quebrada, me dijo: “El humo sube de la tierra como el humo de un horno”. Al verla rígida, yo le tiré con fuerza de la mano para obligarla a reaccionar. En breve llegamos a la ruta y la seguimos, caminando durante varias horas, hasta que divisamos el cartel precariamente iluminado de una estación de servicio. Desde ahí llamamos por teléfono pidiéndoles auxilio a otros parientes, que llegaron al mediodía a rescatarnos; luego iniciamos la vuelta a la ciudad, 35 de donde nunca más nos volveríamos a mover. Pasó el tiempo. Y con su paso, el hábito fue haciendo su tarea: pronto el resentimiento por el horror pasado se transformó en olvido, y el olvido cedió ante el trabajo diario de desear lo que falta, en que se consumieron mis días. Sin embargo, ahora muchas veces me despierta de noche la sospecha angustiosa de que los habitantes de aquel lugar actuaban en nombre de un amor exactamente igual al mío, y me carcome por dentro la certeza de que todo fue en vano: renegar de los otros y de nosotros mismos, para seguir viviendo igual que siempre, igual que en todas partes. 36 XII. La matanza de los pretendientes La lírica está muerta. O eso dicen: que hace ya veinte años que está ausente, que sus huesos se pudren en la tierra o que el mar los arrastra con su oleaje, mientras los pretendientes de su esposa se devoran su hacienda. Pero vive, y está siempre volviendo. En este instante, sola en su barca en medio del océano, relee con insistencia aquel poema célebre de Kavafis (me pregunto: ¿logrará persuadir a quien en una época se jactaba de su ingenio –”la fecunda en ardides”, la llamaban– la idea remanida de que el viaje está en el interior de cada uno?) y sueña con el día en que retorne al hogar, disfrazada de mendiga, y aguante con orgullo, estoicamente, los insultos, los golpes y vejámenes de los que aspiran a usurpar su trono. Sueña despierta con el hijo único, su legítima sangre, e imagina el reencuentro emotivo en esa choza bucólica, con música de fondo, debidamente lacrimosa. Trama ya la alianza de clases con la plebe, en la que afianzará su reconquista del poder. Y ya puede verse, casi, yaciendo con su esposa, en aquel lecho que con sus propias manos construyera en un tronco de olivo. Sin embargo, la escena que proyecta una y otra vez en su mente es congregar a todos en el patio, alegando alguna excusa, cerrados previamente los accesos; 37 y con la sola ayuda de su hijo y de los pocos servidores fieles que le quedan, mostrarles quién es ella a esos usurpadores, y matarlos, y matarlos a todos: se imagina con lujo de detalles, con lujuria, revolverle las tripas con la espada a un enemigo; acribillarle a otro el cuerpo entero con sus proyectiles; y el corazón de otro palpitante aún en su puño, luego de arrancárselo. Pero un reflujo corrosivo asciende por sus entrañas y le explota súbito en la garganta y la nariz, y rompe aquella ensoñación triunfal. Molesta, sacude la cabeza, inspira hondo, se tranquiliza al fin y mira al frente y ve que sigue en medio del océano, que no hay tierra a la vista y, resignada, toma otra vez los remos y hace fuerza. 38 XIII. De la guerra civil La lírica está muerta. Finalmente. Ha llegado el momento que esperábamos todos. Ya podemos decirlo sin ambages: es el fin de una era. El magno orden de los siglos se vuelve a barajar en fundación renovada. Nace un niño de hierro para la poesía, y con su advenimiento, tras dimitir la vieja estirpe de oro, se alzará en su lugar una progenie férrea: de todos modos, ya va siendo hora de que empecemos a cantar cosas más importantes. Nace un niño de hierro para la poesía, y una única incógnita ensombrece el horizonte: ¿conocerá a sus padres sonriendo con dulzura? ¿Les soltará una carcajada amarga? ¿Los verá con desprecio? ¿Con sospecha? Acaso, lo que es peor: ¿les pagará la vida y su sostén con una mueca apática? La lírica está muerta. Así es, aunque su muerte –mal que les pese a aquellos que hoy se la adjudican– fue sin ceremonia: como cae un árbol, tronco sin nombre en la mitad del bosque por donde nadie pasa, así cayó. La técnica también estuvo ausente: ni siquiera las tablas precarias de la cruz, los clavos enmohecidos, la corona trenzada con agujas, el paño avinagrado que alguna vez urdiera con módica pericia mano de hombre, tuvieron parte en el asunto, que ocurrió sin testigos, sin castigo ejemplar, sin demasiada premeditación ni marca. Está muerta. Así es. Y un acerbo destino arrastra a los poetas y el crimen de la muerte fraternal, 39 desde el momento en que se derramó en la tierra, como una maldición para sus descendientes, su sangre: fue en un descampado; el golpe la sorprendió de espaldas. Está muerta. La lírica está muerta. No murió como Cristo, la mataron como a Abel. 40 2. Lo que el amor les hace a los poetas 41 42 Lo que el amor les hace a los poetas no es trágico: es atroz. Les sobreviene una luctuosa ruina a los poetas que el amor captura, sin importar su orientación o identidad poética. El amor lleva al total desastre de la uniformidad a los poetas gay, a los poetas pansexuales y bisiestos, y a las poetas y poetrices feministas, fementidas o veraces; a los obsesionados con el género y a los degenerados por igual, y a los perversos polimorfos: y hasta los fetichistas de los pies del verso capitulan a las plantas del amor, que no distingue ideología, programa ni poética. A los vates de la torre de marfil los precipita del penthouse ebúrneo directo a planta baja. A los apóstoles del Zeitgeist, que proclaman sin empacho que la lírica está muerta, les permite insistir en el error y en sus prolijas parrafadas. Les produce una hemorragia palatal a los que comban parcos aforismos diagonales, a los herméticos de lata, a los que envasan sus versos al vacío, a los falsarios del silencio, y a los que fraguan haikus castellanos al itálico modo. A los puristas de la voz les corta en seco su dulce lamentar, y a los maniáticos del ritmo les quiebra las falanges, y estropea el íntimo metrónomo que llevan junto al corazón para marcar el paso de sus versos. Les compone el sensorio a los videntes y malditos y demás rebeldes e insurrectos sin razón ni causa poética, y les cura el desarreglo razonado de todos los sentidos. Desaloja de su noche oscura a los que piden luz para el poema en las cavernas del sentido, y los devuelve sin escalas a la trasnoche de la carne literal. Lo que el amor les hace a los poetas, con paciencia y mansedumbre, mientras las mariposas lentamente les ulceran el estómago 43 y el páncreas poco a poco deja de funcionar, es harto inconveniente. A los que buscan con ahínco y precisión de cirujano la palabra justa, les arruina el pulso, y en lugar de dar la vida, la aniquilan en su afán. Y a los que con ardor y devoción persiguen un absoluto en el poema, como un grial todo de luz, tirante, diáfana y febril, les nubla las certezas, y el deseo mismo de saciar su ansiedad. Lo que el amor les hace a los poetas, inadvertidamente, mientras cosen y cantan y se atoran de perdices, es agudo, terminal y fulminante. Es un torrente arrollador de prosa, que espolea y multiplica, en progresión exponencial, a los zopencos y palurdos de la poesía: a los que cortan sin razón sus versos diminutos; a los jinetes compulsivos; a los diseñadores tipográficos del verso; a los que quiebran la sintaxis sin saber torcerla; a los que escarban en el éter a la busca de inauditos neologismos inaudibles; a los modernos sin pretexto; a los que creen descubrir la pólvora en sus versos balbucientes; a los contestatarios automáticos y a los porno-poetas; a los que sueltan grandes nombres por la densa fronda de sus poemas, como Hansel y Gretel esparcían migas; a los que impostan en su voz vacante los mohines de una infancia lobotomizada; a los poetas bellos y felices, caprichosos; a las tribus urbanas y los groupies de la poesía pubescente; a los poetas pop y los rockstars del verso; a los videopoetas y performers; a los ovni-poetas, voladores o rastreros, identificados; a los objetivistas sin objeto ni vista; a los que exigen que el poema se vista de mendigo; a los filósofos poetas; y a los cultores convencidos de la “prosa poética”. El amor, que mueve el sol y a los demás poetas, los lleva hasta el postrero paroxismo: los convierte en tierra, en humo, en sombra, en polvo, etcétera: 44 en polvo enamorado. Y si resulta todavía que entre ellos se aman amorosos los poetas pares, felices en su amor solar sin escansión, como si fueran en verdad el uno para el otro un agujero negro de opiniones nebulosas, tácitas palmaditas en la espalda y comentarios tibios al pasar, enanos, enfriándose, se absorben entre sí y desaparecen. 45 46 47 Se terminó de imprimir en junio de 2011 bajo el cuidado de Ediciones VOX Nicaragua 2070 / 8000 Bahía Blanca Buenos Aires / República Argentina. 48