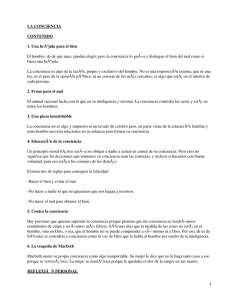

Remordimientos de una reina

Anuncio

Remordimientos de una reina Lady Macbeth debe su fama a Shakespeare. La vida de la real señora Macbeth (1007-1060), hija y esposa de princípes de Escocia, fue una auténtica tragedia sacada a la luz quinientos años después de su muerte por el escritor británico, quien regaló al mundo una de las figuras de ficción más poderosas de la historia. JOSÉ CARLOS SOMOZA EL PAIS SEMANAL - 22-05-2005 Todos somos también lo que los demás dicen que somos. Los demás no tienen necesariamente que ser grandes escritores: vecinos y compañeros de trabajo construyen, a veces, personajes memorables con nosotros. Pero, en general, para que una criatura ficticia perviva a lo largo de los siglos se hace preciso algo más que el chismorreo. Puede que Lady Macbeth naciera de un chismorreo, pero sin la ayuda de Shakespeare esta mujer malvada no habría sido recordada, ni estudiada, ni a nadie le habría importado su maldad, si es que realmente la poseía. Existen, pues, dos Lady Macbeth, o una sola con un pie en la ficción y el otro en una borrosa realidad. Ni qué decir tiene que, de las dos, la Lady literaria ha ganado de sobra la carrera hacia la verosimilitud, o al menos hacia la popularidad. A la real ya sólo podemos inventarla. De ella han quedado únicamente palabras disueltas en los libros, igual que de la ficticia, pero, a diferencia de ésta, la real no es una criatura viva que se reencarna cada noche en los escenarios, ni ha poseído nunca la voz y el cuerpo de Ellen Terry o Judi Dench. La Lady Macbeth real se llamaba Gruoch, nació en 1007 y murió en 1060; era hija de Boede, príncipe de Escocia, a su vez hijo de Kenneth III, y estaba casada con Gilmcongain o Gillacomagnam, conde (o thane en la antigua terminología escocesa) de Moray. Se suponía que Gruoch heredaría las tierras de su padre como primogénita, según la ley de herencia instaurada por la dinastía de los Kenneth, pero con Gruoch las cosas se torcieron. Su madrastra (en este caso la madrastra perversa procede de la realidad) asesinó a su marido con ayuda de Duncan, y Gruoch huyó a los brazos de Macbeth y se casó con él. Estaba embarazada del malogrado Gilmcongain y tuvo un hijo llamado Lilach. Es de imaginar que Gruoch no guardara los mejores recuerdos hacia Duncan, que en el ínterin se había hecho coronar rey de Escocia, desposeyéndola de las tierras que le correspondían por la primogenitura. Así pues, varios cronistas le atribuyen cierta responsabilidad en la pugna entre Duncan y Macbeth, la muerte del primero en una batalla y la proclamación de Macbeth como rey en 1040. Aún vivió para ver a su segundo marido asesinado (por Malcolm, hijo de Duncan) y a su hijo Lilach coronado en 1057 y asesinado varios meses después, en 1058, para ser sucedido por Malcolm. Gruoch murió en 1060, suponemos que tan triste, miserable y abandonada como cabe esperar de una hija, esposa y madre de príncipes y reyes mal vistos por el poder oficial. Hace mucho tiempo que sus restos descansan en paz en alguna parte y sus perversiones y tragedias se han esfumado para siempre. Se habían esfumado ya por completo cuando, quinientos años después, un dramaturgo isabelino moderadamente famoso quiso escribir sobre ella, o más bien sobre su segundo marido. En la obra homónima de Shakespeare, Macbeth es un ambiciosillo de los que vemos florecer todos los días en los rincones de las oficinas, almacenes, pasillos de congresos y despachos de militares de todo el mundo. Tras el anuncio, por parte de tres brujas, de que va a ser rey, su esposa (de quien nunca se menciona el nombre, sólo “Lady Macbeth”) toma las riendas y se encarga de azuzarlo para que asesine a Duncan y se convierta en monarca, haciendo realidad así la profecía. Como ocurre con tantos hombres no aptos para determinadas labores, Macbeth se propasa después de matar a Duncan, y le coge gustillo a eso de matar. Asegura que ya ha ido demasiado lejos y volver atrás le costaría tanto o más que proseguir. Lady Macbeth, siempre más práctica, se acobarda un poco ante esa furia desatada, y al fin es ella la que no puede más: su conciencia culpable la obliga a levantarse por las noches, sonámbula, y repetir una y otra vez la parte más sangrienta del asesinato de Duncan. Así, hasta que nos enteramos de que se ha suicidado. Pero, para cuando llega ese punto, después de dos horas y media de gritos y direcciones escénicas, Lady Macbeth ya ha superado con creces en realismo y potencia los mediocres cincuenta y tres años de existencia real de Lady Gruoch. La que sobrenada en nuestra conciencia, por mucho que conozcamos la historia verdadera, es la creación literaria, lo cual parece darle la razón a Macbeth, que al enterarse del suicidio de su esposa se pone filosófico y lanza algunas frases que bien podría haber hecho suyas Lady Gruoch: “La vida es un cuento contado por un idiota, lleno de sonido y furia, que nada significa”. Que me lo digan a mí, opinaría Gruoch. Hoy día parece haber consenso entre los especialistas a la hora de afirmar que Shakespeare no necesitó de ninguna fuente literaria o histórica concreta para diseñar a Lady Macbeth. Es verdad que en las Crónicas de Holinshed, a las que tanto acudió como fuente de inspiración sobre historia inglesa, apenas se menciona a la esposa del malhadado rey escocés, si bien Holinshed no se olvida de declarar que la ambición de la Lady fue responsable en gran parte de los maquiavélicos planes de Macbeth. Sea como fuere, Shakespeare tomó la pluma y el papel y aconteció el milagro. Regaló al mundo una de las figuras de ficción más poderosas de la aún no tan larga historia de las letras, un papel que representa para toda gran actriz una especie de consagración. Como siempre ocurre con los personajes de este dramaturgo, reducida a su mínima expresión Lady Macbeth se encuentra enraizada en la vulgaridad del tópico: en este caso se trata de la esposa que en la intimidad del hogar le da papirotazos al marido llamándole fracasado y azuzando su ambición a costa de poner en entredicho su puesto de macho alfa, exigiéndole que sea hombre de una vez, que traicione a su colega de trabajo para que el jefe lo ascienda a él. Es una de esas figuras simbólicas y cómicas que se han hecho populares hasta en los chistes, tan antigua como el machismo, o como Yahvé y el paraíso. Es, de nuevo, la Eva tentadora, pero transmutada por la mediocridad de la época. Ya no se habla de frutas del árbol del conocimiento, sino de algo más cutre: un espaldarazo en el escalafón social, una porción mayor del pastel del éxito. Siendo, como es, un tópico irremediable y probablemente tan falso como verdadero (suele suceder con los tópicos), la historia de la “mujer que azuza la ambición del hombre” está de sobra anclada en el inconsciente cultural y en ella reside parte de la credibilidad del personaje de Lady Macbeth, como los viejos clichés del moro celoso y del judío avaro cumplen con el requisito de hacernos más cercanos a Otelo y Shylock. Sin embargo, si por algo se distinguen los creadores de grandes personajes es precisamente por adoptar un tópico para después romperlo gratamente. Don Quijote no es el caballero salvador de princesas que todos esperaríamos, ni Hamlet el príncipe bondadoso y justiciero. En Lady Macbeth, la destrucción del tópico de la “mujer que azuza la ambición del marido” sobreviene de repente, en la primera palabra de la frase que describe el propio tópico. Porque lo más inmediato, lo primero que hace la Lady antes que cualquier otra cosa, es renunciar a su condición de mujer. Esto resulta sorprendente. En su invocación de los espíritus –los “ministros del asesinato”–, con el fin de obtener el valor necesario para convencer a Macbeth de matar a Duncan (tras haber resuelto que intentará jugar su propio papel en el cliché de azuzar al marido), la Lady les reclama: “Unsex me here”. Su proceso de transformación no ha de dirigirse hacia el camino de la tentación de Eva, de la atracción de la Sirena, del uso de los “encantos femeninos” para hacer que el hombre acate su voluntad, sino en algo muy distinto que precisa, pues, de otra clase de sujeto. Unsex me tiene difícil traducción en nuestro idioma. No es, desde luego, “esterilizadme”, aunque también es eso. Tampoco es cambiar de sexo. No consiste en volverse “varón”: no estamos ante la obsoleta broma de preguntar “quién lleva los pantalones en casa”. Lady Macbeth no quiere llevar pantalones ni faldas. Lady Macbeth quiere renunciar al sexo: a su sexo, en efecto, pero también al de su marido. Quiere convertirse en algo neutro. Pide después, a esos mismos espíritus, que la rellenen “de la cabeza a los pies”, “hasta el borde”, de “la más horrenda crueldad”. Esta segunda petición parece más tópica, más dentro del contexto de “arpía” con el que juega, pero ¿qué decir de la primera? Unsex me puede ser traducido como “privadme del sexo”, o bien “despojadme de la sexualidad”. Es una extraña renuncia. Simbólicamente, esta renuncia emparenta a Lady Macbeth con los ángeles antes que con los demonios. La tradición insiste en borrar el sexo de los ángeles y acentuar el de los diablos, que incluso llegan a clasificarse en íncubos y súcubos según el género. La metamorfosis en una criatura asexuada no equivale necesariamente a la aparición de una criatura maligna. La petición siguiente (la de ser rellenada de crueldad de la cabeza a los pies) da a entender que la Lady aspira a hacer tabula rasa con su esencia, borrón y cuenta nueva, empezar desde el principio. Además de los ángeles, los embriones (al menos tradicionalmente) también se muestran asexuados. De manera similar, nos parece estar oyendo el casto ruego de un sacerdote o una monja: Unsex me es el primer paso hacia la pureza. Pero ni siquiera se trata de un voto de castidad, que en cierto modo admite implícitamente la existencia de una sexualidad sublimada, o sacrificada, sino de una renuncia del género, de la identidad sexual. Lady Macbeth quiere convertirse en algo previo, y por tanto más puro. No quiere que la visite el remordimiento, quiere llenarse hasta el borde de crueldad para que nada se interponga entre el deseo (que su marido mate a Duncan y sea rey) y su satisfacción. Para ello, el primer lastre que deja atrás es el sexo, como si de alguna manera fuera el sexo el principal responsable de la piedad o la compasión. Como si la identidad sexual fuese, en cierto modo, una salvaguarda de la virtud, un impedimento para el asesinato. En este sentido, el personaje de Lady Macbeth parece declarar que, a fin de cuentas, la Eva tentadora, la mujer que usa sus encantos para engañar o pervertir –uno de los principales símbolos malignos de las religiones oficiales–, está mucho más cerca de la virtud de lo que cabe suponer. Para alcanzar esa cota de maldad que Lady Macbeth se propone, lo primero es abandonar el género, no transmutarlo sino perderlo. De algún modo, la sexualidad, para la lógica de la Lady (como para la de la moral católica), puede ser indicio de flaqueza, pero de signo contrario al usual. Lady Macbeth se aleja, en este sentido, de muchas otras mujeres malignas legendarias. No parece, sin embargo, que la Lady renuncie de tan buen grado a la maternidad, aunque desee pervertirla. Es difícil renunciar a la maternidad. La Sirena, por ejemplo, conserva aún sus pechos, símbolo por excelencia del doble papel tentador y procreador. La Lady quiere pervertir esa función, no anularla: “Acudid a mis pechos de mujer”, dice, “y cambiad mi leche por hiel”. El canto de Lady Macbeth nada tiene que ver con la atracción sexual (de la que se ha despojado), pero sí con la labor maternal, de la cual, curiosamente, no desea despojarse. La Lady renuncia de buen grado a ser mujer, pero no madre. Más tarde declara, cuando su marido manifiesta reparos al plan de asesinar a Duncan, que ella ha dado el pecho a un niño y sabe “cuán tierno es el amor hacia el bebé que mama” (primera y única mención que se hace en la obra del hijo de la Lady Gruoch histórica, fruto de su anterior matrimonio, llamado Lilach). Pero acto seguido afirma que hubiese arrancado su pezón de las “encías sin hueso” del bebé mientras éste “sonreía” y le hubiese “estrellado los sesos” si así lo hubiese jurado, como había jurado Macbeth seguir adelante con el plan. Esta boutade no resulta tan salvaje como parece, y ya lo notó Coleridge: lo único que revela es la alta estima que la Lady profesaba por ciertas escenas de la maternidad. Es, pues, otro ejemplo que muestra cómo nuestra asexuada Lady no quiere (o no puede) dejar atrás el papel de madre. Tampoco renuncia a ser hija. La oiremos declarar poco más tarde, la noche en que llevan a cabo el asesinato de Duncan en el dormitorio, mientras éste se hospeda en casa de los Macbeth: “Si no me hubiese recordado a mi padre dormido, yo misma lo habría hecho”. Imaginamos a la Lady en la oscuridad, tras haber emborrachado a los guardias que custodian al rey, contemplando a Duncan dormido y vacilando al recordar la imagen de su padre. Ante todo, Lady Macbeth es hija. No será capaz de matar a ningún anciano dormido, pero sí de destrozar la cabeza del bebé al que da de mamar. Tampoco será esposa, ni siquiera de sí misma: ha renunciado a su sexo. Es o trata de ser, pues, una hija correcta, una madre perversa y una mujer nula. La siguiente sorpresa que nos depara este carácter es su enfermedad. Una vez obtenido lo que deseaba –Macbeth ya es rey–, es ella la que hereda el temor, el insomnio y la culpabilidad del marido. Para Sigmund Freud, la Lady era un buen ejemplo de “depresión tras el éxito”: ha puesto todas sus fuerzas en conseguir algo, pero no en vivir con lo ya conseguido. Lo cual, por cierto, nada tiene de extraño: después de asesinar a Duncan –una imagen de su padre– y de “estrellar” hipotéticamente los sesos de su bebé, el único papel que le queda por desempeñar es el de mujer, de reina consorte, que es precisamente el papel del que ha abjurado para lograr llegar hasta allí. Lady Macbeth se sume en la nada en la que ella misma se ha convertido, porque “lo que ha sido hecho no puede ser deshecho”. La vemos decir eso cuando aparece, sonámbula, restregándose unas manos que cree tener manchadas de sangre. También la contemplan, desde el escenario, un doctor y una sirvienta. El doctor emite un diagnóstico: su corazón debe de estar soportando una “pesada carga”, y la criada declara que no querría llevar ese corazón en su pecho ni siquiera por la “dignidad del resto del cuerpo”. Lo paradójico del caso es que Lady Macbeth se ha quejado tiempo atrás, durante la noche del asesinato, de estar avergonzada de poseer un “corazón tan blanco”, frase curiosa que ha llamado la atención, con justicia, de los lectores atentos de la obra (el título de la novela homónima de Javier Marías resalta esta extraña paradoja). De modo que nos quedamos sin saber si el doctor tiene razón. Pero la última imagen que conservamos de la Lady es nítida: un cuerpo pálido rodeado de negrura, ocultando quizá un corazón demasiado blanco y frotándose unas manos que ella ve demasiado rojas. Por supuesto, Lady Macbeth finaliza cuando el telón cae. Al salir al vestíbulo y comentar la obra empezamos a descubrir la impostura: el astuto autor nos ha embelesado durante unas horas, impidiéndonos razonar. Algunas de las frases que tanto nos han influido pueden ser producto de errores de copistas o del capricho del azar en el instante de la redacción de un texto apresurado. Nada sabía Shakespeare sobre Freud, y muy poco sobre la Lady Gruoch real, a la que suponemos mucho más simpática, quizá más aburrida. El reinado de Macbeth, en realidad, duró casi veinte años entre la muerte de Duncan y su propia muerte, y fue, según los cronistas, un rey bastante justo. Pero el misterio de la creación literaria no se atenúa por eso. Lo que le ocurrió a Napoleón, le ocurrió sólo a Napoleón. Lo que le ocurre a Lady Macbeth también le ocurrió, en parte, a Napoleón, y a Lady Gruoch; a mí y a ti, lector. Los personajes históricos son sólo ellos mismos. Los literarios somos todos.