MITO Y MEMORIA Luis Landero Yo os quería hablar de la memoria

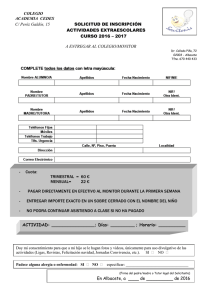

Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 1991 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) MITO Y MEMORIA Luis Landero Yo os quería hablar de la memoria, de mi memoria: es decir, de cuestiones personales, de experiencias que han ido configurando algo así como un código privado de mitos. O, si se quiere, de obsesiones literarias, de referencias existenciales. Al fin y al cabo, si se dice que la novela de hoy no refleja la realidad quizá se deba a que estamos perdiendo la memoria histórica. Pues bien, el mito es cosa de la memoria colectiva. Por eso, yo os voy a hablar de cómo en mi infancia la memoria se me fue poblando de leyendas, de vislumbres míticos, que luego, no sé como, se fueron incorporando a la escritura. Yo nací en Alburquerque, un pueblo perdido en esa región perdida que es Extremadura. Allí transcurrió mi infancia, y recuerdo por ejemplo que había un pozo donde se ahogaban por la noche los desesperados de amor. Había también un olivar donde habitaba una colonia de chicharras que retrasaban el amanecer porque, como se sabe (y como descubría años después en <<Historia de los animales>>, de Claudio Eliano), las chicharras se alimentan de rocío, de modo que cuando salía el primer sol ellas se habían comido ya todos los brillos y los rayos no encontraban un asidero donde afirmarse y prender su lumbre. Según mi abuela, cronista oficial de estos hechos, era preciso entonces acantonar gallos por aquella parte para que con sus cantos orientasen al sol y lo ayudasen a salir, y era por eso por lo que, en efecto, había tantos gallos cerca del olivar. Yo vivía entonces con la esperanza de que un día el sol no acertara a asomarse y me quedase sin escuela. Pero al final siempre vencían los gallos. Así que me vestía, cogía el cabás y el vasito para la leche americana y salía a la calle. Cerca de casa vivía una niña rubia y repipona que sabía contar hasta más de mil (yo sólo sabía contar hasta ochenta), y que no sé por qué yo la confundo en la memoria con la Alicia, no menos cursi, de Lewis Carroll. Algunas mañanas coincidíamos un trecho camino de la escuela, yo a la nacional y ella a la de monjas. Cada uno por su acera pero a la misma altura, andando en equilibrio por los bordillos, jugábamos a contar los pasos del otro. Cuando llegábamos a ochenta, ella se volvía, sacaba la lengua y gritaba: <<¡Ay, pobrecito Albacete!>>, y salía corriendo y contando muy deprisa los pasos: <<¡Ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta y cuatro...!>>, hasta que doblaba la esquina y su voz se iba borrando en la distancia. Yo seguía adelante y siempre daba un rodeo para pasar por el pozo y ver si había dentro algún muerto de amor. Luego entraba en la escuela, me sentaba en el pupitre y sacaba de la cajonera un cartelito donde ponía: <<Albacete>>. Yo entonces, en efecto, era sólo Albacete. La primera vez que fui a la escuela mi padre me dijo: <<Y ya sabes, a ver si consigues ser Ceuta o Melilla, y si no puede ser, por lo menos Sevilla o Gran Canaria.>> El maestro se llamaba don Pedro y la escuela le servía de vivienda. El aula estaba en el piso de abajo, y servía de tránsito hacia el corral. Don Pedro tenía un caballo y todas las mañanas, antes de las nueve, se iba a dar un galope, y como para entrar en la cuadra debía pasar forzosamente por la clase, pues irrumpía en la clase montado en el caballo. Y entonces aprovechaba para pasearse entre las filas de pupitres y, desde la montura, examinar los deberes o tomar la lección. Era mutilado de guerra, de los de la pata tiesa, y dividía la clase en zona nacional y zona republicana. Los primeros eran los listos y los otros los torpes. Don Pedro, con la ayuda de los listos y de una varita de olivo, debía liberar la zona rebelde. Todos empezábamos de republicanos, y según íbamos engrosando la otra zona nos ponía los nombres de las ciudades liberadas, y a los primeros en pasar, Ceuta y Melilla. Luego, los que en junio acabasen de republicanos, suspendían, y los otros, aprobaban, según la ciudad así la nota. Yo, estudiante mediano, nunca conseguía pasar de ciudades medianas, y cuando mi padre me preguntaba al volver a casa qué ciudad era, yo bajaba la cabeza y susurraba: <<Albacete>>. Él me daba entonces un pescozón y decía: <<¡Ay, calamidad, calamidad, nunca llegarás a nada!>> Que yo no iba a llegar a nada lo tuve más o menos claro desde que mi abuela me contaba cuentos y casi todos empezaban así: <<Hace mucho tiempo en un país lejano.>> De ahí deduje que, viviendo yo en Alburquerque y en el tiempo actual, nada digno de asombro podría ocurrirme nunca. Todo lo maravilloso pasaba siempre lejos, y no había milagro que no se debiera a la distancia. Como mucho, allí en el pueblo podía aspirar a contar hasta mil, porque sólo los números parecían ir para delante, en tanto que lo demás era un círculo del que no había manera de salir. Cada cual giraba en su redondel como los astros en los suyos. Semanas y meses se sucedían y repetían sin tregua. Había, por tanto, que huir de allí y viajar muy lejos, donde estuviesen todos aquellos prodigios que aparecían en los cuentos. Huir, por ejemplo, al país de Maricastaña, que era de los lugares maravillosos donde mi abuela instalaba sus relatos. Cumplí siete años. Un día, en la escuela, don Pedro me preguntó desde arriba del caballo: <<¡Albacete! ¿Qué cosa grande es Dios?>> Yo no lo sabía pero vi a un compañero que, por entre las patas del caballo, empezó a hacerme señas. Fingía que fumaba un puro, exagerando el gesto como si fuese un banquero o un apoderado taurino. Entonces caí en la cuenta. <<Dios es el Espíritu Puro>>, respondí. Don Pedro me dijo entonces: <<Muy bien, y en premio vas a elegir la ciudad que prefieras.>> Yo bajé la cabeza y susurré: <<El país de Maricastaña, don Pedro, ésa es la ciudad que yo quiero ser.>> Él, desde la altura, me dio con la vara y gritó: <<Con España no hay bromas que valgan, traidor! ¡En castigo por tu cosmopolitismo, y ya para todo el año, serás sólo Alburquerque!>> Y desde entonces, la niña Alicia se burlaba todavía más de mí. Y así pasaron los años, y emigramos a Madrid, y hoy sé que era entonces, en la infancia, cuando vivía realmente en un país lejano, lleno de maravillas que no supe ver hasta que la nostalgia lo rescató de la memoria convertida en poesía. Recuerdo que los primeros cuentos e intentos de novela que escribí, transcurrían en países remotos o en islas imaginarias. Es decir: eludía impropio mundo porque pensaba que literariamente carecía de interés, y que había que buscar otros asuntos y otros espacios más prestigiosos y de más garantía literaria. Ahora sé que todo escritor, en algún rincón de su alma y de sus experiencias más profundas, tiene que contar algo que sólo él puede contar. Así que la primera y más ardua tarea de un escritor es la conquista y colonización literarias de su propio mundo. Eso no quiere decir que si es de Albacete deba escribir sobre temas albaceteños, pero sí debe hacerlo sobre lo que conoce y sobre lo que siente, con todas las transposiciones imaginarias que quiera, pero siendo siempre fiel a sus propios fantasmas. El viaje a uno mismo, a su infierno interior, es el mejor y quizá el único viaje que un escritor debe hacer.