Documentos comunes Democracia participativa: La vía para la

Anuncio

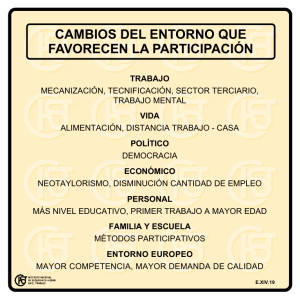

Documentos comunes Democracia participativa: La vía para la profundización democrática Autora: Virginia Barbarrusa Organización / Institución: IEPALA Canal / Fuente: IEPALA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: DEMOCRÁTICA LA VÍA PARA LA PROFUNDIZACIÓN INTRODUCCIÓN La democracia ha caído en desgracia para una parte importante de la ciudadanía que no ve cumplida sus expectativas en el plano político, social, económico y de desarrollo personal. La promesa de la democracia como el menos malo de los mundos posibles va perdiendo sentido cuando millones de personas en el planeta ven sin esperanza cómo se destruyen los sueños de libertad, de igualdad, de seguridad que el sistema capitalista había prometido, derrotados por un desarrollo sin límites, por la explotación sin fin de los recursos naturales y desde una propuesta de crecimiento económico que se queda bien lejos de revertir en el bienestar de la humanidad. En la práctica se han cumplido las reglas de la teoría del valor y la acumulación de capital, cada vez más concentrado en unas pocas grandes fortunas y traducida en una mayoría de la población insatisfecha, indignada y desahuciada, sin esperanza y sin futuro. Ahora se acepta que nuestros hijos serán la primera generación que vivirá peor que sus padres, con una naturalidad que asusta. Los mensajes son claros y cada vez aparece más extendida la frase, enunciada por políticos y expertos como si de una ley natural se tratara, y ahora descubierta por los analistas y transmitidas por los medios de comunicación, machacando, para convertirla en una verdad absoluta. Desde hace ya unas décadas las voces más críticas han anunciado, ante el “no hay alternativa”, puesto que el otro lado del mundo se desmoronó, que sí, que “es posible otro mundo”. Ante las críticas a la falta de proyecto, y cuando la crisis del sistema ya azotaba en las economías de los más pobres del Sur, la izquierda alternativa ensayaba algunas fórmulas para combatir sus consecuencias. Así, surgieron propuestas desde las que se han construido otras democracias que complementan a la Democracia con mayúsculas, única y universal: las democracias participativas. Desde Porto Alegre, la mecha prendió y surgieron y se desarrollaron prácticas institucionales que empezaron a ensayar otras formas de hacer política. Después de un poco más de dos décadas, más de mil ciudades latinoamericanas, europeas, africanas y asiáticas han promovido procesos de Presupuestos Participativos, como una de las vías que hacen “real” la democracia. “El polo opuesto a la esfera mercantil es la esfera pública, conformada en torno de los derechos, de su universalización, lo cual requiere un profundo proceso de desmercantilización de las relaciones sociales. Democratizar significa desmercantilizar, sacar los derechos esenciales de la ciudadanía de la esfera pública para trasnferirlos a la esfera pública, sustituir alconsumidor por el ciudadano. De esta manera, la superación del neoliberalismo implica a refundación del Estado en torno de la esfera pública, incorporando espacios como el del presupuesto participativo, que representa depositar en manos de la ciudadanía organizada la toma de decisiones fundamentales”. (2009. Sader, E. El Nuevo Topo) LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA La propuesta de Democracia Participativa surge ante la necesidad de cubrir los déficits de la Democracia Representativa. Veíamos antes, cómo esta se nos presenta incapaz de resolver los problemas de diversa índole en el que vive una gran parte de la población mundial. Además de los ya planteados, el alejamiento y falta de interés generalizado por parte de la ciudadanía por todo lo político y en concreto, por los políticos, atribuido a diversos factores, entre los que podemos enumerar, el alejamiento de los representantes públicos de los problemas reales de la sociedad, los índices de corrupción, el clientelismo o la falta de transparencia de la gestión pública. Los grados de abstencionismo electoral, o la escasa participación en las organizaciones sociales, políticas o sindicales, dan cuenta asimismo de la apatía, el desinterés y la desafección de lo público por parte de la ciudadanía. Insistimos en que la distribución desigual de la riqueza ha contribuido a la formación de una mayoría ciudadana excluida, o en situación de riesgo de exclusión, que se siente bastante ajena a los intereses y actuaciones que se dan desde los ámbitos institucionales. Ante esto, la Democracia Participativa propone: − − − − − − La Participación directa y universal de la ciudadanía en los asuntos de interés público. (democracia participativa). La Inclusión de los colectivos más desfavorecidos en los procesos de toma de decisiones.(democracia inclusiva). Con capacidad para generar espacios de discusión, deliberación y debate (democracia deliberativa) Que incida en la conformación de una ciudadanía crítica y activa. (democracia pedagógica). Con capacidad para llegar a consensos entre la ciudadanía y de fortalecimiento de la Sociedad Civil (democracia vertebradora). Con capacidad para articular desde experiencias locales procesos transformadores a escalas superiores (democracia articuladora). Y de esta forma no se propone la sustitución, sino la complementariedad con la Democracia Representativa. Y de la combinación de esta última con la Democracia Directa planteamos la construcción de una Democracia Participativa y a la vez, inclusiva, deliberativa, pedagógica, vertebradora, articuladora y que promueva el empoderamiento de una ciudadanía, consciente y crítica. Una propuesta concreta que hace avanzar en la construcción de este tipo de Democracia ha sido ensayada en más de mil ciudades en casi todos los continentes. Los Presupuestos Participativos han generado en los lugares donde se han promocionado espacios y fórmulas de capacitación para la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, constituyendo un ejemplo de Democracia Participativa real. “El presupuesto participativo es una emanación de la Democracia Participativa…tan anclada en la tradición política moderna, como la democracia representativa. La pregunta fundadora de esta tradición - ¿cómo es posible el orden en una sociedad de hombres libres? - tuvo muchas respuestas, pero en todas ellas estuvo presente la tensión entre participación y representación, entre deliberación y delegación, entre decisión democrática y elección democrática de decisores”(2003, Santos, B. S. Democracia y Participación. El ejemplo del Presupuesto Participativo de Porto Alegre). LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Vamos a analizar, pues ya que de participación ciudadana se trata, este concepto. Nadie cuestiona la capacidad o el derecho a participar. De hecho, la base de la democracia misma es la participación, desde el mismo sentido etimológico del término: demos, pueblo; cracia, poder. Y el poder del pueblo nos sugiere la capacidad de participación directa, del pueblo, en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, el término encierra muchas variantes, grados, momentos de los procesos de toma de decisiones, etc. Por eso, hemos de posicionarnos y aclarar antes que nada, qué estamos entendiendo cuando hablamos de participación ciudadana. El primer elemento a destacar es el sentido político del término. Pues participar en los procesos políticos es lo que nos sitúa en una posición privilegiada para contribuir al desarrollo de nuestro bienestar y calidad de vida personal, en último término, a lo que aspira cada cual. Como vivimos en sociedad, debemos ponernos de acuerdo en cómo nos organizaremos para poder llegar a procesos de toma de decisiones colectivas desde posiciones de igualdad. Y ello implica, como nos decía Joaquín Herrera (2006, La pedagogía de la decisión), la necesidad de una redistribución del poder político en espacios lo más horizontales posibles. El concepto de participación, decíamos antes, responde a diferentes variantes, grados y posibilidades. En el mapa de experiencias de participación ciudadana desarrolladas en el Estado Español, elaborado hace unos años por Gomá y Font (1998, Ciudadanos y decisiones públicas), encontramos una clasificación detallada en cuanto las posibilidades de participación ciudadana que se han generado, y en qué ámbitos institucionales se han practicado, a partir de la identificación de diferentes experiencias. La forma de participación más extendida es la que viene recogida en los Reglamentos de Participación Ciudadana, en los que se describen dos tipos de espacios, sectoriales y territoriales, a través de unos representantes ciudadanos (de los partidos políticos y de las asociaciones), y consultivos siempre. Esta práctica, si bien consiguió el reconocimiento y la capacidad de interlocución de un movimiento tan importante como fue el vecinal en nuestro país, no deja de plantearnos ciertos cuestionamientos. Primero, a medida que se han ido extendiendo los Reglamentos de Participación Ciudadana en muchas ciudades españolas, en muchos casos estos han sido una copia de los pioneros, sin conseguir que en cada lugar fuera el resultado de un proceso de negociación con los movimientos y colectivos sociales presentes en sus realidades. Segundo, los órganos creados en estos Reglamentos, no dejan ser representativos y consultivos. Es decir, se produce por un lado, un escalón más en el sistema de representación, a través de unos representantes que corren el riesgo de desligarse de sus bases, y por otro, las verdaderas decisiones, por el carácter consultivo de los mismos, se toman por los representantes electos desde las fórmulas establecidas por las reglas del juego de la democracia formal, dicho de otra forma, se deciden en los Plenos Municipales. Destacan en el mapa también, un conjunto de experiencias más novedosas, surgidas a lo largo de los años 90 del siglo pasado, como son las Agendas 21, los paneles de expertos, los jurados ciudadanos, los planes de desarrollo comunitario, los planes integrales, y un largo etcétera de experiencias de participación ciudadana que se han desarrollado en nuestro país, y que, en diferentes grados han contribuido a la extensión de prácticas de participación ciudadana en los últimos años. Es necesario destacar que el Estado Español, ha gozado de una tradición participativa muy rica, que tuvo su origen y fue alimentada por un movimiento vecinal de gran importancia y con una gran fuerza que venía operando desde los últimos años de la dictadura. Para terminar de clarificar este apartado proponemos una definición de Participación Ciudadana, que ahonde en la capacidad real de la ciudadanía en los procesos políticos, y por tanto, en una capacidad real de tomar decisiones. Y en este sentido la entendemos desde una cuestión de grado, como la capacidad total de participar en el proceso de toma de decisiones y desde esta, como la posibilidad de hacerlo en todos los momentos de los procesos, es decir, desde la identificación de los problemas y necesidades hasta la implementación de las políticas concretas, a través de diferentes mecanismos. Analizar los espacios de participación generados en los procesos de Presupuestos Participativos, nos obliga a hacerlo en estos términos, pues como alternativa a los mecanismos promovidos desde otros espacios institucionales, propios de la democracia representativa, estos deben contemplar: la capacidad de auto – gestión / auto – organización (Grupos Motores); la Capacidad de construir propuestas desde diagnósticos colectivos y desde el análisis de la realidad desde los propios protagonistas y afectados por los problemas (Foros y Espacios deliberativos); la Capacidad de tomar decisiones de forma igualitaria y universal (Espacios Asamblearios); y la Capacidad de hacer el seguimiento de lo aprobado por la ciudadnía, interviniendo además en la gestión de las políticas y en el diseño de los programas y las propuestas aprobadas en espacios de seguimiento y de co-gestión institucional y ciudadano- (Espacios/Comisiones de Seguimiento). Todo ello, contemplando la capacitación de la ciudadanía, en un doble sentido: con espacios formativos especificos y entendiendo los procesos como formativos en sí mismos. En este sentido, promover la constitución y la existencia en los procesos de estos espacios diferenciados, con objetivos claros, que respondan a las necesidades de las diferentes fases de los mismos y que promuevan mecanismos decisorios que garanticen la igualdad y la participación directa, es lo que debe diferenciar a los presupuestos participativos de otras experiencias de participación ciudadana, como un proyecto de construcción de ciudadanía y de profundización democrática. LA PROPUESTA METODOLÓGICA Hemos tenido la oportunidad de acompañar algunos procesos de Presupuestos Participativos en algunas ciudades españolas. La primera de ellas, entre los años 2003 y 2010, ha sido Sevilla. La ciudad más grande de Europa donde esta propuesta ha sido una realidad. Luego, Algeciras, entre los años 2009 y 2010, y hasta la fecha a más de 10 municipios de la provincia de Málaga, en un ámbito provincial en el que la Diputación hace una apuesta política, como instancia supramuicipal, pionera en el Estado Español en la promoción de Presupuestos Participativos. Para arrancar los procesos tomamos algunos de principios que ya han sido enunciados en este escrito. De todos ellos, destacamos la Universalidad, la Autorreglamentación, la Vinculación, la generación de espacios deliberativos y la capacidad de vertebración social que deberían promover los procesos. (Aprobados en 2008 en la Asamblea de la Red Estatal por los Presupuestos Participativos en Antequera y recogidos en Los Presupuestos Participativos y sus Redes. 2010. Málaga. Red FAL) Vamos a analizar más despacio cada uno de ellos y sus implicaciones. La Universalidad, o la posibilidad de que cada cual pueda participar sin necesidad de pertenecer a ninguna organización social, política o de otra índole. Abierto a toda la ciudadanía, en los procesos de Presupuestos Participativos que se pretenden como una forma de democratización, se plantea la necesidad del voto individual para la toma de decisiones, bajo la fórmula de una mujer, un hombre, un voto. Implicaciones de la propuesta: Las organizaciones sociales han visto en esta fórmula el peligro de perder ciertas prerrogativas que habían conseguido a través de los mecanismos formales establecidos en los Reglamentos de Participación Ciudadana, a partir de una posición de cierto privilegio al haber conseguido de algún modo una cierta capacidad de interlocución diferenciada frente a las instituciones. Con el desarrollo de los procesos se han tenido que adaptar ambas realidades, tratando de ahondar por la vía de la Democracia Directa, en una profundización democrática que apunta hacía una implicación y recuperación ciudadana en los procesos políticos. La Autorreglamentación, o la necesidad de que las reglas de funcionamiento sean decididas por la ciudadanía en lugar de ser “otorgadas” desde los órganos de representación política. Implicaciones: Se trata de un proceso que requiere del aprendizaje ciudadano en la forma de autoorganizarse, de ceder, y deliberar en torno a aspectos claves del modelo de sociedad que queremos construir entre todas y todos. Es la concreción de la democracia deliberativa en el aspecto organizativo. La Vinculación, hace referencia a la necesidad de que los responsables institucionales cumplan con lo que la ciudadanía ha decidido. No sólo la aceptación del modelo y del proceso. La tangibilidad del mismo se expresa en las partidas presupuestarias y la cantidad presupuestaria que se decide poner a debate por parte de los responsables institucionales. Implicaciones: el cumplimiento en la ejecución presupuestaria es la prueba de que el proceso es creíble. Para ello, es necesaria la creación de espacios de seguimiento ciudadanos en los que la tarea sea el control del gasto presupuestario. La Deliberación, como parte consustancial de la Democracia. Y como nos plantea el Pr. B S. Santos en la anterior cita, dentro de las tensiones entre deliberación y delegación, la creación de espacios que caminen en esta línea para profundizar en la realidad de la democracia participativa. La Vertebración Social, a pesar de la universalidad expresada anteriormente, los procesos de Presupuestos Participativos han de formularse teniendo en cuenta el tejido social existente, buscando consensos posibles entre los colectivos organizados e incorporando colectivos que por lo general se encuentran excluidos de los procesos de toma de decisiones. Para cumplir con estos principios hemos podido desarrollar en las experiencias a las que hemos tenido la oportunidad de acompañar, una metodología participativa que avanza en la construcción de la Democracia Participativa según lo recogido en la Declaración de Antequera y que tiene sus antecedentes en la experiencia pionera y referente de Porto Alegre. Los diferentes momentos o etapas de los procesos han seguido la siguiente secuencia, y en la práctica los diez pasos que hemos seguido a continuación, nos han servido para ir poco a poco diseñando el método con el que vamos logrando cubrir los objetivos que persiguen estas prácticas de democracia participativa. 1.- NEGOCIACIÓN INICIAL Los responsables políticos deben comrometerse públicamente, tener claro cuánto dinero (€) se va a destinar al presupuesto participativo y en qué se puede gastar: grandes obras, mantenimiento, actividades, programas....: Qué partidas Para qué temas: urbanismo, medio ambiente, deportes, cultura, educación: qué áreas De dónde sale el dinero: recursos propios del ayuntamiento, presupuesto de la diputación, de la junta,...: Qué presupuesto (esto es importante porque al ser vinculante el presupuesto participativo, el ayuntamiento sólo puede comprometer su presupuesto, y lo que depende de otras administraciones debe ser tomado como sugerencia, que puede ser propuesta por el propio ayuntamiento, a partir de las decisiones tomadas por la ciudadanía, pero la última palabra es de la diputación, de la junta, o de otra administración) 2.- MAPEO En este paso vamos a identificar a quién tenemos que llegar y cómo vamos a hacerlo. − Por un lado existen todas las asociaciones y colectivos que sabemos que están organizados y trabajando en diferentes temas de interés colectivo (asociaciones de vecinos, AMPAS, asociaciones culturales, de mujeres, juveniles, deportivas, ecologistas, de inmigrantes, etc) − Por otro lado, sabemos que hay grupos de personas que se reúnen en diferentes espacios del pueblo: los jóvenes, las madres, los jubilados, los inmigrantes, etc.. así como los lugares de reunión: la plaza, el mercado, el ambulatorio, el bar, etc...) Con el mapeo, dibujamos en un papelógrafo los grupos, tanto organizados como no, y los espacios en los que podemos encontrarlos, así como qué relaciones podemos tener con ellos, y las de ellos entre sí. De esta forma buscamos la vía de llegar a la mayor parte de la gente del pueblo. Tendremos en cuenta, diferentes tipos de posiciones que nos podemos encontrar con respecto al procesos de presupuestos participativos que se ha puesto en marcha y para ello buscaremos diferentes estrategias: a) Posición 1: Afines (Implicados) b) Posición 2: Cercanos (Aplicados). c) Posición 3: Ajenos (Complicados) d) Posición 4: Opuestos Desde este mapeo, podemos establecer un listado de organizaciones y grupos a los que nos vamos a dirigir en la siguiente etapa. El cómo lo veremos en el siguiente paso 3.- INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN Hasta ahora solo nos hemos enterado la gente más activa del pueblo y la más cercana a las organizaciones y a los espacios que ya existen de relaciones entre colectivos y con el ayuntamiento. Pero el proceso va dirigido a toda la ciudadanía y todas y todos están convocados a participar. La Información es un elemento fundamental en todas las fases del proceso, y en esta inicial, se debe plantear una campaña de difusión lo más amplia posible y lo más ajustada a las características de la población a la que nos debemos dirigir, y que hemos identificado en el paso anterior. Actividades informativas: reuniones y charlas informativas por colectivos sociales, por zonas, … Campañas de difusión: Diseño de carteles informativos, cuñas en la radio local, spots en la Tv local, Comunicación Provocativa, etc... 4.- GRUPOS MOTORES Es importante constituir un grupo de vecinas y vecinos que de forma voluntaria se impliquen de manera cotidiana en las actividades que se generan en el proceso. En las primeras reuniones informativas se invita a participar en los mismos a todas las personas que estén interesadas. El grupo de debe plantear con carácter abierto, con capacidad de toma de decisiones sobre el trabajo cotidiano y en cómo se quiere organizar, nunca debemos olvidar que las decisiones del autorreglamento y de las propuestas del Presupuesto se toman en las asambleas, donde pueden participar todas y todos los vecinos del pueblo. Por tanto, el Grupo Motor es un grupo de trabajo abierto y voluntario, cuyas funciones principales son las de difundir el proceso e implicar a la ciudadanía... La formación de las personas que conforman el Grupo Motor debe ser un elemento a cuidar en el desarrollo del proceso. Antes de iniciar la siguiente fase, se tendrá cerrado el cómo nos vamos a organizar, a través de unas normas mínimas de funcionamiento. Estas deberán ser pactadas y aceptadas por el conjunto de la ciudadanía (se pueden hacer asambleas específicas de autorreglamento, en la que se debata, se reflexione y se acuerde la forma en la que vamos a organizarnos): EL AUTORREGLAMENTO 5.- DE LAS NECESIDADES A LAS PROPUESTAS Diagnósticos de necesidades: cómo lo pasamos a posibles propuestas del Presupuesto Participativo. Las propuestas se deben ajustar a necesidades reales de las zonas y de los vecinos y venir propuestas desde los mismos afectados (inmigrantes, jóvenes, mujeres, niñas y niños,etc..) Espacios deliberativos: Se debe plantear como lugar en el que se pongan en común necesidades de diferentes zonas o que afecten a diferentes colectivos. La búsqueda de alianzas entre barrios, o entre organizaciones, y de estrategias colectivos ayuda a potenciar y a fortalecer las redes y a las propias organizaciones. 6.- VIABILIDAD - Viabilidad Técnica: Desde el ayuntamiento se debe informar sobre qué áreas y qué propuestas pueden ser presentadas y votadas en las asambleas (esto debe cerrarse todo lo posible en la negociación inicial) - Espacio de negociación: Se debe contemplar también un momento o un lugar en el que se puedan poner en común las necesidades y buscar soluciones viables entre las distintas partes, frente a propuestas que intenten dar respuesta a necesidades y que no sean viables técnicamente 7.- PRIORIZACIÓN Este es el espacio central de los Presupuestos Participativos. Las propuestas deben ser priorizadas para que sean incorporadas al Presupuesto Municipal según las votaciones (por lo general se realiza mediante votaciones en las asambleas, aunque se puede buscar otro mecanismo de consenso, siempre y cuando se garantice la máxima capacidad democrática) 8.- CRITERIOS JUSTICIA SOCIAL Los criterios de Justicia social se incorporan para primar a los colectivos y a las zonas más desfavorecidos. Estos se pueden definir desde un trabajo colectivo, a partir del análisis de cuáles son las circunstancias que conllevan situaciones de mayores desigualdades y qué criterios y a partir de qué indicadores se puede influir en un reparto más justo de los recursos. 9.- EJECUCIÓN La ejecución de las propuestas aprobadas son la prueba de que la vinculación del proceso se cumple. Para ello, se debe crear una comisión de seguimiento ciudadana que esté informada puntualmente en los espacios colectivos definidos para esta tarea, de cómo se van ejecutando las diferentes propuestas. Por otro lado, se definirá cómo se incorpora la ciudadanía en el desarrollo de las propuestas: En la propia ejecución o en la revisión y definición del cómo se está haciendo. 10.- EVALUACIÓN + SEGUIMIENTO Por último y antes de dar comienzo al siguiente ejercicio es necesario hacer una evaluación del proceso: qué hay que suprimir, qué elementos hay que mantener y qué cosas habría que mejorar. Para ello, realizaremos una autoevaluación con los diferentes agentes que han participado en el proceso (con la parte técnica, con la parte política y con la parte vecinal). Desde la propuesta política ideológica, y su plasmación a través de la propuesta metodológica, los Presupuestos Participativos, “como emanación directa de la Democracia Participativa”, suponen un proceso transformador y pedagógico con capacidad de generar una ciudadanía formada, activa, crítica y consciente, que avanza hacia la construcción de una nueva esfera pública y una alternativa de democracia real.