Religión, etnia y sociedad: cofradías de negros en el Panamá colonial

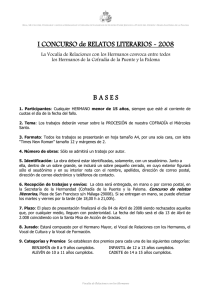

Anuncio