Urbanismo en el valle del Guadalquivir durante el periodo almohade

Anuncio

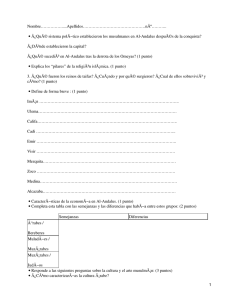

Urbanismo en el Valle del Guadalquivir durante el periodo almohade: las ciudades medianas. Aproximación arqueológica a un problema histórico.1 Esteban López García Licenciado en historia. Universidad de Málaga El fenómeno de la ciudad y su desarrollo en Al-Andalus ha recibido la atención de numerosos especialistas, constituyendo un elemento esencial en la representación historiográfica del país andalusí, siempre contrapuesto al ruralizado norte hispano. Pese a los numerosos trabajos2 sobre el tema todavía es necesario tratar el hecho urbano en Al-Andalus, aportando nuevos datos desde la arqueología urbana o desde la relectura de fuentes y aplicando nuevos enfoques, intentando resolver algunas de las cuestiones que los especialistas en el tema han venido planteando en las últimas décadas. En estas páginas se tratará de abordar una de esas cuestiones, acotada en el tiempo y el espacio: definir y valorar el crecimiento de las poblaciones urbanas en el entorno del valle del Guadalquivir durante el periodo almohade y el subsiguiente de las terceras taifas, justo hasta su incorporación por conquista o capitulación a la corona de Castilla. 1 2 Esta comunicación es un avance del trabajo de fin de máster, dirigido por el profesor Alberto León Muñoz de la universidad de Córdoba, dentro del programa “Máster interuniversitario: Arqueología y Patrimonio”. Algunas hipótesis y planteamientos son necesariamente provisionales. Todavía es referente de los estudios sobre urbanismo andalusí el trabajo de D. Leopoldo Torres Balbás (TORRES, 2007).De lectura obligada para aproximarse al tema la obra de Christine MazzoliGuintard (MAZZOLI-GUINTARD, 2000). Una introducción reciente en NAVARRO y JIMÉNEZ, 2007. • 355 Esteban López García Se viene aceptando que el periodo taifa y de dinastías norteafricanas (ss. XIXIII) vivió la consolidación y fortalecimiento de la red urbana andalusí, que tenía su origen en el periodo omeya. La relación entre poder político y organización urbana es una constante en Al-Andalus. El poder, el estado, va a ser el gran impulsor del urbanismo. Esta afirmación tiene su mayor expresión en el periodo de los reinos taifas3. Frente a la decadencia de Córdoba, las nuevas capitales de los reinos de taifas van a gozar de obras de embellecimiento, vinculadas a la propaganda estatal. Si durante el califato omeya será Córdoba la gran urbe que domina sobre Al-Andalus, en el periodo siguiente las distintas capitales de los reinos (i.e., "los reyezuelos") competirán por emular la antigua capital cordobesa. Valga como ejemplo las transformaciones de Sevilla4 o Granada5, que van a ser capitales de dos de los reinos de taifas más poderosos. Granada se va a configurar como medina a partir de este momento bajo el poder de los Ziríes. Sevilla comienza un periodo de desarrollo que culmina precisamente con los almohades, cuando se consolida su papel de gran urbe andalusí al ser elegida capital del califato almohade. Durante el gobierno almorávide y en la fase de las segundas taifas se va a consolidar esta red de centros de carácter urbano, sin que se de la preeminencia de ninguno como ocurría con la Córdoba del Califato omeya. Durante esta etapa algunos núcleos rurales se consolidan como centros urbanos6 de la mano del poder político de reyezuelos o gobernadores norteafricanos. La llegada de los almohades va a abrir una fase de cambio en Al-Andalus. La unificación del poder político (no sin resistencias locales) y la incorporación del territorio a un amplio imperio van a suponer una etapa de crecimiento y transformación. La amenaza feudal se verá neutralizada por cierto tiempo tras la victoria de Alarcos en 1195; esto va a permitir a los califas almohades centrarse en los asuntos internos andalusíes. Uno de los aspectos en que mejor se ve reflejado este periodo de crecimiento económico y estabilidad política7 es en el crecimiento de las ciudades. La intervención del califa almohade o sus gobernadores se aprecia decisiva en las reformas y 3 4 5 6 7 Véase para este periodo VIGUERA, 1997a. Para Sevilla en el periodo taifa, VIGUERA, 1992 Para Granada puede consultarse SARR, 2009 Es el caso de Jerez de la Frontera, que surge como núcleo urbanizado en el siglo XI y disfrutará de un importante desarrollo bajo el poder almohade: AGUILAR, 1998. Entiéndase para en comparación a la fase anterior, de desunión política y amenaza exterior. El poder almohade fue contestado por numerosos andalusíes, entre los que destacó Ibn Mardaniš en la zona murciana y levantina. Cfr. VIGUERA, 1992 o VIGUERA, 1997. 356 • Urbanismo en el Valle del Guadalquivir durante el periodo almohade: las ciudades medianas ampliaciones que van a vivir las medinas de Granada8, Málaga9, Antequera10 o Córdoba11, por citar algunas de las más significativas. Pero será Sevilla, capital andalusí desde 1170-1171, la ciudad en la que más profunda sea la actividad constructiva y transformadora del poder almohade. La presencia califal en la antigua capital de los abbadíes impulsará una serie de obras y construcciones que cambiaran la disposición urbana de la medina sevillana12. La generosidad de los autores coetáneos y la importancia monumental de las construcciones almohades han permitido conocer en profundidad las etapas y el desarrollo de la política urbanística almohade en Sevilla13. La construcción de un recinto fortificado aislado de la medina, la reforma de la cerca urbana o la expansión del área urbanizada son hitos suficientemente importantes para llamar la atención sobre una concienzuda política urbanística. El más resaltable de estos elementos sería la construcción de una nueva mezquita aljama que por dimensiones y disposición emulara a la gran mezquita cordobesa, en una equivalencia entre la dinastía omeya, de memoria prestigiosa aún en el siglo XII, y la nueva dinastía almohade, recién llegados a la Península Ibérica. El valor propagandístico de estas construcciones es evidente. Pero junto a estas ciudades existieron un conjunto de medinas de menor rango, de los que tenemos menos información de las fuentes coetáneas, y que parece, sobre todo a la luz de la investigación arqueológica, que también disfrutaron en esta periodo de un impulso en las obras públicas y las reformas urbanas, incluyendo un crecimiento del espacio urbano que se constata en varios casos. El objetivo de este trabajo sería caracterizar este proceso de desarrollo urbano en Al-Andalus en el periodo almohade y su continuación, denominada generalmente de "terceras taifas". Este trabajo se centra en esas ciudades medianas en el área del valle medio y bajo del Guadalquivir. Este espacio englobaría los cursos medios del Genil y el Guadalquivir hasta su desembocadura, en las actuales provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz. Las razones para estos límites están en el propio desarrollo histórico del poder almohade, que tuvo un control limitado en otras zonas de Al-Andalus, 8 9 10 11 12 13 Para el desarrollo de Granada con los almohades léase a MALPICA, 2002 y MALPICA, 2003. El crecimiento de Málaga en el periodo norteafricano y especialmente con los almohades en SALADO Y ARANCIBIA, 2003. Una visión general de Málaga en MARTÍNEZ ENAMORADO y CALERO, 1995 Sobre Antequera puede consultarse a MARTÍNEZ ENAMORADO y ROMERO, 2010, y GURRIARÁN, 2010. Véase CÓRDOBA, 2003. TABALES, 2003. La actividad almohade en Sevilla ha sido generosamente estudiada entre otros por Magadalena Valor Piechotta y Miguel Ángel Tabales Rodríguez. En este punto seguimos sus trabajos: TABALES, 2003, VALOR, 2003, VALOR, 2007, VALOR y TABALES, 2005. • 357 Esteban López García como la zona oriental, bajo el poder de Ibn Mardaniš, o la zona fronteriza con los reinos cristianos. La región en torno a la capital almohade en Al-Andalus, Sevilla, será la que va a quedar más directamente bajo el control de los “unitarios”. Por otro lado, esta zona, en comparación a la que va a constituir el reino de Granada, va a pasar a manos cristianas en un plazo relativamente breve de tiempo y poco después de la fase almohade. Eso hizo que se interrumpiera la evolución “natural” que las ciudades andalusíes tuvieron en el territorio granadino. Así consideradas, las ciudades de esta región presentan rasgos clave para definir los límites de este crecimiento urbano, su comienzo y los rasgos comunes que presentan los diferentes casos estudiados. La conquista castellana, a su vez, va a fijar en la documentación de la época una serie de datos que pueden resultar claves a la hora de conocer la situación exacta de las medinas andalusíes en estos años. Las donaciones reales y los repartimientos nos ofrecen datos muy precisos, y allí donde se conservan pueden ser utilizados con interesantes resultados14. Los datos así obtenidos complementan las descripciones de autores de lengua árabe como al-Idrs o Ibn Ir, cuyas geografías e itinerarios describen un Al-Andalus urbanizado y floreciente, que ha quedado fijado en la imagen ideal del país andalusí. Junto a la documentación escrita, la información obtenida por la arqueología. Creemos que los datos aportados por ésta en los últimos años de investigación son fundamentales para responder a la cuestión que nos planteamos, definiendo etapas, reformas y ampliaciones o reducciones de los espacios urbanizados en el espacio estudiado. Son muchas las intervenciones arqueológicas que al amparo de la arqueología llamada de urgencia se han llevado a cabo en las ciudades objeto de nuestro estudio15. La información así obtenida viene a completar el conocimiento que se tiene de la evolución de estas ciudades en este periodo. Su incorporación en un trabajo comparativo se hace imprescindible. Así en este estudio se incluirían las ciudades de la zona, dejando al margen Córdoba y Sevilla, por su especificidad. Entrarían en consideración Écija, Estepa, Carmona, Osuna y Alcalá de Guadaíra en la zona oriental; Niebla y San Juan de Aznalfarache al oeste; y Jerez de la Frontera y Lebrija por el sur16. La información que se tiene de estos núcleos es desigual, conociéndose mejor unas que otras. 14 15 16 Véase para el caso de Jerez de la Frontera, FERNÁNDEZ, 1987. La publicación de los Anuarios Arqueológicos de Andalucía, aun con carencias, facilita el acceso a la información generada por la actividad arqueológica llamada de urgencia. Un ejemplo de su incorporación a un trabajo de síntesis en VALOR, 2007. Esta lista se podría ampliar según la disponibilidad de información con Antequera al sureste; Palma del Río y Lora del Río, entre Córdoba y Sevilla; Andújar o Priego de Córdoba al este; o Huelva y Saltés en la parte occidental. De cualquier modo tenemos en cuenta los datos de estas ciudades para caracterizar el periodo. 358 • Urbanismo en el Valle del Guadalquivir durante el periodo almohade: las ciudades medianas Valga de ejemplo para esta comunicación el caso de Jerez de la Frontera. Un análisis de esta localidad puede servir para señalar los principales rasgos de este fenómeno de desarrollo urbano que se detecta en este periodo. Se viene considerando a Jerez de la Frontera conjuntamente con Sevilla como el mejor ejemplo de la política edilicia del periodo almohade. El núcleo urbano de la madnat Šariš, que se configura como ciudad a lo largo del s. XI17, se verá completamente remozado con la llegada de los almohades. En 1133 sufre el ataque de Alfonso VII, en el que según las crónicas es destruida la muralla. Eso explica que sea en 1145 la primera ciudad de Al-Andalus en reconocer a los almohades. El apoyo decidido de esta ciudad a los unitarios se verá gratificado con diferentes medidas, que ayudarán a que Jerez se desarrolle como centro artesanal y comercial de primer orden. Su situación en la ruta entre el Estrecho y Sevilla favorecerán este papel. Hasta 1255 no pasa a control castellano18. Durante ese siglo largo muchos son los cambios que va a disfrutar la ciudad jerezana. El texto del repartimiento de la ciudad, realizado en 1266, nos permite conocer con bastante detalle la distribución de espacios, el trazado urbano, los edificios, etc. Es en el periodo almohade cuando se conforma el perímetro amurallado que parcialmente se conserva hoy día, en forma cuadrangular, con los vértices orientados a los puntos cardinales. Se refuerza la muralla con hasta 79 torres (macizas hasta el adarve con cámara elevada sobre éste), dos torres octogonales en los vértices norte y sur, 4 puertas en recodo, con albarranas de protección y antemuro (barbacana)19. Todo un conjunto defensivo de gran porte que es el que se encuentran los conquistadores castellanos en 1255. Además se amplia y se refuerza el alcázar, que cuenta con una puerta al campo y otra a la ciudad. Dentro de éste se conoce la existencia del palacio del gobernador, baños y mezquitas, que aunque pueden venir del periodo anterior, son reformados en esta fase. Respecto a edificios religiosos, además de la mezquita del alcázar, el libro de repartimiento menciona la existencia de otras 27. Muchas serían pequeñas mezquitas de barrio, y sólo 5 se van a transformar en parroquias. La mezquita mayor se construye en el periodo estudiado, en las cercanías del alcázar, reforzando la conexión entre poder civil y religioso20. 17 18 19 20 Al-Idrs la describe como “una plaza fuerte de mediana extensión, ceñida por murallas”(AL-IDRS, 1974). Cabe cuestionarse si esta descripción se refiere a la Jerez almorávide, antes del ataque cristiano de 1130, o bien a la madna ampliada del periodo almohade. Para la evolución histórica de Jerez de la Frontera, CARO... et alii., 1999. El conocimiento actual de las defensas de Jerez se encuentra en la carta arqueológica municipal (GONZÁLEZ... et alii., 2008). Véase CARO... et alii.,, 1999, pp. 213-216. • 359 Esteban López García En relación al caserío en la medina, es posible conocerlo bastante bien a través del libro de repartimiento. El trazado de las calles, la existencia de hornos y baños, la existencia de viviendas de diverso tamaños, algunas muy pequeñas, la identificación de barrios o la presencia de instalaciones artesanales o comerciales (alhóndiga –22–), alcaicería, almojarifazgo, tenerías, molinos, etc.) nos permite hacer una reconstrucción fiel de la ciudad jerezana del siglo XIII. La investigación arqueológica confirma la adscripción al periodo almohade de los restos localizados, reforzando la hipótesis de que el núcleo taifa-almorávide se extiende y transforma bajo el poder de los unitarios. En la zona extramuros, menos conocida por las fuentes escritas, la arqueología ha podido confirmar la existencia de un arrabal en el siglo XIII, que se superpone a un espacio de enterramientos en uso desde el siglo XI. También fuera de la muralla se ha localizado un horno alfarero, amortizado en fecha de la conquista. Estos datos constatan que el anterior núcleo taifa y almorávide de Jerez, aún poco conocido, disfruta de una importante expansión y desarrollo económico durante el gobierno almohade. La implicación del Estado en muchas de las intervenciones (defensas, nueva aljama, etc.) se puede poner en relación con el apoyo de la ciudad a la nueva dinastía. El crecimiento de la población, también constatado en las alquerías de la zona, apunta a movimientos de población (como vamos a ver a partir del siglo XIII en dirección al reino de Granada) motivados por el conflicto fronterizo con los reinos cristianos. También queremos señalar que la proliferación de establecimientos comerciales denota una vitalidad económica que sin duda jugó su papel en el desarrollo de la madina jerezana. Si tomamos la transformación de Jerez en estos años estudiados como modelo, podemos compararla con los datos que tenemos para las otras ciudades incluidas en este trabajo. Así vamos a poder comprobar como para muchas medinas de la región se pueden detectar algunos de los rasgos que comparativamente sirven para definir o delimitar este fenómeno de crecimiento urbano desde finales del siglo XII y sobre todo en el siglo XIII, interrumpido por la conquista castellana como decíamos antes. La aportación que los recientes trabajos arqueológicos pueden hacer para comprender la evolución del fenómeno urbano resulta fundamental. Como se ha demostrado en otros trabajos21, incorporar los resultados de los trabajos de arqueología urbana a visiones sintetizadoras de conjunto se entiende fundamental para avanzar en nuestro conocimiento del periodo. Más cuando la brevedad y escasez de fuentes escritas, no por ello obviables, hacía imposible ir más allá en el estudio del periodo. 21 Citamos de nuevo el inspirador artículo de la profesora VALOR; 2007. 360 • Urbanismo en el Valle del Guadalquivir durante el periodo almohade: las ciudades medianas De modo provisional se puede constatar una serie de rasgos que definirían el proceso: –Reformas y ampliación del aparato defensivo (murallas, puertas, torres albarranas, antemuros). Las necesidades defensivas hacen que se reformen las fortalezas de origen taifa o califal que se refuerzan con nuevas estructuras, típicas del periodo, como son las cercas en tapial, las torres octogonales o la construcción de barbacanas. Y es destacable la ampliación de los recintos amurallados incluyendo espacios poco o nada poblados, pero que quedan integrados en el espacio intramuros de la ciudad. Este aspecto se detecta en el caso “ejemplar” de Jerez de la Frontera22, ya mencionado, pero también en Marchena23, fechable en el siglo XIII, en Niebla24 o en Écija25, por citar algunas de las ciudades estudiadas. –En el interior de las ciudades se van a detectar la construcción de nuevos edificios públicos, como mezquitas y baños. El algún caso la nueva mezquita se vincula espacialmente con el recinto de poder, como en Jerez; en otros si no se puede afirmar la construcción de nuevos recintos, si se llevaron a cabo reformas de importancia, como en Carmona26. –Se detectan áreas industriales, sobre todo relacionadas con la alfarería, en zonas extramuros, que en algunos casos se llegan a rodear de murallas y construir arrabales. Así en los casos de Jerez de la Frontera o Écija. También se puede poner el ejemplo de Priego de Córdoba27. Se suelen interpretar como centros de producción de cerámica común, destinada a la construcción o transporte. –Ampliación de las ciudades por medio de arrabales, incluso en aquellos núcleos donde se ha realizado una ampliación de la cerca. Responde al crecimiento rápido de la población y es uno de los rasgos más característicos del periodo. En algunos casos se presentan rodeados de murallas, en otros todavía no tenían defensas cuando la conquista cristiana. Valgan los ejemplos citados de Écija o Niebla. –Zonas de necrópolis que se han detectado en los últimos años, gracias a las recientes intervenciones arqueológicas En muchos casos se amortizan las fases 22 23 24 25 26 27 GONZÁLEZ... et alii., 2008. BELLIDO, 2008a, 2008b GÓMEZ y CAMPOS, 2002; VALOR, 2007 SÁEZ... et alii., 2004. VIGUERA, 1998. CARMONA, LUNA y JIMÉNEZ, 2007. Un análisis de Priego en época andalusí en MARTÍNEZ ENAMORADO, 1998. • 361 Esteban López García califal y taifa por la ampliación del poblamiento. Surgen nuevos espacios de enterramientos en zonas extramuros, fechados en los siglos XII-XIII, como en los casos de las necrópolis de plaza Arenal en Jerez de la Frontera, o la de la plaza de España en Écija28, en uso hasta la conquista castellana. Explicar las causas de esta expansión es más delicado. Atribuir la construcción de obras públicas y las grandes reformas urbanas a la influencia del estado califal, como se ha hecho en el caso de Granada (obviamos el caso de Sevilla por excepcional), puede parecer plausible. La aparición de arrabales y la ocupación de espacios intramuros detectada a través de la arqueología nos habla de un crecimiento de la población, que estamos tentados en poner en relación con los movimientos dentro de Al-Andalus a raíz del avance cristiano. La población refugiada se añadiría a los ya residentes dando como resultado la aparición en poco tiempo de nuevos espacios de habitación. No queremos descartar que la inserción de Al-Andalus en el gran espacio político almohade favorecería las actividades comerciales, incluyendo a las ciudades andalusíes en los circuitos económicos norteafricanos. Esto se vería reflejado en la aparición de instalaciones comerciales (alhóndigas, alcaicerías, etc.) y artesanales (alfares, tenerías). La dimensión y extensión del fenómeno está por delimitar. Son estas hipótesis de trabajo que esperamos poder establecer y valorar correctamente cuando avancemos en este estudio. El análisis de los casos particulares para integrarlos en una visión de conjunto debe permitirnos comprender mejor la evolución de los espacios urbanos de Al-Andalus, entendiendo las ciudades como reflejo de sociedades históricas en transformación, y no una realidad inalterable. Creemos que este trabajo, una vez completado, puede contribuir a conocer mejor el hecho urbano en el periodo central de Al-Andalus, y por ende las transformaciones que sus habitantes vivieron. Y servir de enlace entre los análisis sobre la ciudad y el hecho urbano en el reino de Granada y en el periodo del califato omeya. Esperamos que esta esquemática comunicación contribuya en algo al debate aún vivo sobre la ciudad andalusí. 28 Más datos en CARO... et alii., 2008 para Jerez y en SÁEZ... et alii.,, 2004, para Écija. 362 • Urbanismo en el Valle del Guadalquivir durante el periodo almohade: las ciudades medianas Ilustraciones Distribución regional de las ciudades estudiadas Torre octogonal de Marchena (primera mitad del siglo XIII). El uso del tapial y las torres poliédricas son dos de los elementos típicos de las defensas del periodo almohade. • 363 Esteban López García Bibliografía Juan ABELLÁN PÉREZ, 2000. “Nuevos datos sobre la organización espacial del Jerez islámico: el pozo y la alquería de al-Husayn o Husayn” en Qurtuba. Estudios Andalusíes, 5, p. 7-15 Laureano AGUILAR MOYA, 1997. “Los baños islámicos del Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz): Nuevas aportaciones, su estudio” en XXIV Congreso Nacional de Arqueología: [celebrado en] Cartagena, Vol. 5, p. 139-144 Laureano AGUILAR MOYA, Rosalía GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Francisco BARRIONUEVO CONTRERAS, 1998. “El asentamiento islámico prealmohade de Jerez de la Frontera (Cádiz)” en Spal. Revista de Prehistoria, (7), p.163-173 Al-Idrs, 1974. Geografía de España, Valencia. Rafael AZUAR RUIZ, 2004. “Técnicas constructivas y fortificación almohade en al-Andalus” en Los almohades: su patrimonio arquitectónico y arqueológico en el sur de alAndalus, Sevilla, p. 57-74 Rafael AZUAR RUIZ, 2005. “Aspectos simbólicos de la arquitectura militar almohade. El falso despiece de sillería y las bóvedas de arcos entrecruzados” en Los almohades: problemas y perspectivas, Madrid, p. 123-147 Tania BELLIDO MÁRQUEZ, 2008a. “Análisis estratigráfico en la muralla medieval de Marchena (Sevilla)” en Arqueología de la Arquitectura, (5), p. 159-185 Tania BELLIDO MÁRQUEZ, 2008b. “La muralla medieval de Marchena: análisis arqueológico” en Romula, 7. p. 299-330. Diego CARO CANCELA... et alii., 1999. Historia de Jerez de la Frontera. Tomo I: De los orígenes a la época medieval, Cádiz. Rafael CARMONA ÁVILA, Dolores LUNA OSUNA y María Ángeles JIMÉNEZ HIGUERAS, 2007. “Nuevo horno de barras de época almohade de los alfares de Madinat Baguh (Priego de Córdoba): aproximación formal a su producción cerámica” en Antiqvitas, (18-19), p. 189-214 Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE, 2004. “Fortificaciones almohades de la provincia de Córdoba en Los almohades: su patrimonio arquitectónico y arqueológico” en Los almohades: su patrimonio arquitectónico y arqueológico el sur de al-Andalus, Sevilla, p. 123-129 Paz FERNÁNDEZ, 1987. “Datos sobre la ciudad islámica de Jerez en el libro de repartimiento” en Al-Qantara. Revista de Estudios Árabes, 8 (1-2), p. 119-133. Susana FERNÁNDEZ GABALDÓN, 1987. “El yacimiento de la Encarnación (Jerez de la Frontera): bases para la sistematización de la cerámica almohade en el s.o. peninsular” en Al-Qantara en Revista de Estudios Árabes, 8 (1-2), p. 449-474 364 • Urbanismo en el Valle del Guadalquivir durante el periodo almohade: las ciudades medianas Juana GARCÍA BEDIA, Norbert TRAUHT, André BAZZANA, 2002. “Saltés, una ciudad islámica en las marismas” en El territorio medieval: II Jornadas de Cultura Islámica Almonaster la Real 2001, Huelva, p. 99-136. Francisco GÓMEZ TOSCANO y Juan Manuel CAMPOS CARRASCO, 2002. “La ciudad en el sudoeste de Al-Andalus: una visión desde la arqueología” en El territorio medieval: II Jornadas de Cultura Islámica Almonaster la Real 2001, Huelva, p. 137-151. Rosalía GONZÁLEZ RODRÍGUEZ... et alii., 2008. Jerez: el núcleo urbano: carta arqueológica municipal, Sevilla Amparo GRACIANI GARCÍA, 2008. “Fábricas islámicas del mirador almohade de la muralla de Marchena (Sevilla): tramos de la alcazaba y el parque” en Laboratorio de Arte, 21, p. 13-35. Pedro GURRIARÁN DAZA, 2010. “Antequera, una ciudad amurallada: análisis de las fábricas y construcciones de sus defensas medievales” en Antequera 1410-2010: reencuentro de culturas, Antequera, p.63-89 Antonio MALPICA CUELLO, 2002. “La expansión de la ciudad de Granada en época almohade. Ensayo de reconstrucción de su configuración” en Miscelánea Medieval Murciana, vol. XXV-XXVI, p. 67-116. Antonio MALPICA CUELLO, 2004. “La época almohade en Granada a partir de la arqueología” en Los almohades: su patrimonio arquitectónico y arqueológico el sur de al-Andalus, Sevilla, p. 131-144 Samuel MÁRQUEZ BUENO, Pedro GURRIARÁN DAZA, 2003. “La muralla almohade de Cáceres: aspectos constructivos, formales y funcionales” en Arqueología y Territorio Medieval, (10.1), p. 57-118 Samuel MÁRQUEZ BUENO, Pedro GURRIARÁN DAZA, 2008. “Recursos formales y constructivos en la arquitectura militar almohade de al-Andalus” en Arqueología de la Arquitectura, (5), p. 115-134 María Teresa MARTÍN PATINO, Irene GARROTE MARTÍN, Susana FERNÁNDEZ GABALDÓN, 1987-1988. “Resultado de los análisis químico y mineralógico de las cerámicas almohades del yacimiento de la Encarnación (Jerez de la Frontera)” en Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, 7-8, p. 197-207 Virgilio MARTÍNEZ ENAMORADO, 1998. "Sobre Madnat Bguh. Aspectos historográficos de una ciudad andalusí", Antiquitas, 9, p. 129-149. Virgilio MARTÍNEZ ENAMORADO, María Isabel CALERO SECALL, 1995. Málaga ciudad de Al-Andalus, Málaga. Virgilio MARTÍNEZ ENAMORADO, Manuel ROMERO PÉREZ, 2010. “Cuando Antikaria pasó a ser Antaqira: En torno a la historiografía y a la arqueología de una ciudad andalusí y de su alfoz” en Antequera 1410-2010: reencuentro de culturas, Antequera, 23-61 • 365 Esteban López García Christine MAZZOLI-GUINTARD, 2000. Ciudades de Al-Andalus: España y Portugal en la época musulmana, (S.VIII-XV), Granada Julio NAVARRO PALAZÓN y Pedro JIMÉNEZ CASTILLO, 2007. Las ciudades de Alandalús: nuevas perspectivas, Zaragoza. Pedro SÁEZ FERNÁNDEZ... et alii., 2004. Carta arqueológica municipal de Écija.1, la ciudad, Sevilla. Juan Bautista SALADO ESCAÑO, Ana ARANCIBIA ROMÁN, 2003. “Málaga durante los imperios norteafricanos: almorávides y almohades, siglos XI-XIII” en Mainake, XXV, p. 69-102. Bilal SARR MARROCO, 2009. La Granada zirí (1013-1090): Análisis de una taifa andalusí, Granada. Miguel Ángel TABALES RODRÍGUEZ, 2004. “Algunas notas sobre fábricas murarias almohades en Sevilla en Los almohades: su patrimonio arquitectónico y arqueológico” en Los almohades: su patrimonio arquitectónico y arqueológico en el sur de al-Andalus, Sevilla, p. 75-90 José María TOMASSETTI GUERRA, 1998. “El Castillo de Lebrija (Sevilla): un primer ejercicio de interpretación histórico-arqueológica” en I Congreso Internacional Fortificaciones en Al-Andalus, p. 353-368 José María TOMASSETTI GUERRA, 2002. “Lebrija islámica. Un segundo ejercicio de interpretación histórico-arqueológica: la medina” en A. Torremocha Silva y V. Martínez Enamorado (eds.), II Congreso Internacional “La Ciudad en Al-Andalus y el Magreb”, p. 423-449. Antonio TORREMOCHA SILVA, 2003. “Fortificaciones almohades en la provincia de Cádiz” en Los almohades: su patrimonio arquitectónico y arqueológico en el sur de alAndalus, Sevilla, p. 103-122 Leopoldo TORRES BALBÁS, 2007. Ciudades hispanomusulmanas, Madrid Antonio VALLEJO TRIANO, 1985-1987. “Campaña de excavación en el alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz)” en Cuadernos de Estudios Medievales, (14-15), p. 7-31 Magdalena VALOR PIECHOTTA, 2004. “Algunos ejemplos de construcciones defensivas almohades en la provincia de Sevilla” en Los almohades: su patrimonio arquitectónico y arqueológico el sur de al-Andalus, Sevilla, p. 145-163 Magdalena VALOR PIECHOTTA, 2007. “Algunas ciudades del bajo Guadalquivir entre 1150 y 1260: Carmona, Écija, Niebla y Sevilla” en Al-Andalus, País de ciudades, Toledo, p. 133-158 Magdalena VALOR PIECHOTTA y Miguel Ángel TABALES RODRÍGUEZ, 2005. “Urbanismo y arquitectura almohade en Sevilla. Caracteres y especificidad” en Los almohades: problemas y perspectivas, Madrid, p. 189-222. 366 • Urbanismo en el Valle del Guadalquivir durante el periodo almohade: las ciudades medianas María Jesús VIGUERA MOLÍNS, 1992. Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes: (Al-Andalus del XI al XII), Madrid. María Jesús VIGUERA MOLÍNS... et alii., 1997a. Los reinos de taifas: Al-Andalus en el siglo XI, Madrid María Jesús VIGUERA MOLÍNS... et alii., 1997b. El retroceso territorial de Al-Andalus: almorávides y almohades siglos xi al xiii, Madrid. María Jesús VIGUERA MOLÍNS, 1998. “Carmona en las épocas de Almorávides y Almohades”, en Actas del I congreso de historia de Carmona. Edad Media, Sevilla, p. 59-76 • 367