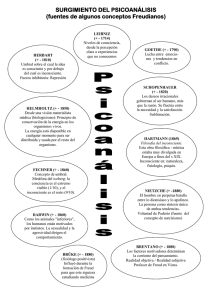

Esquema del psicoanálisis y otros escritos de doctrina psicoanalítica

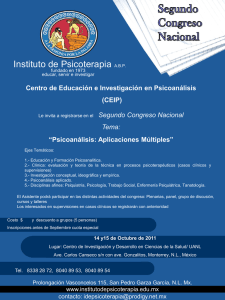

Anuncio