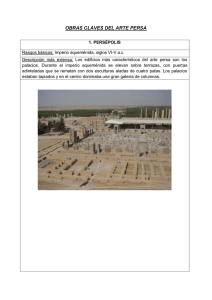

La realeza aqueménida: ¿reyes o dioses?

Anuncio