El movimiento infrarrealista mexicano

Anuncio

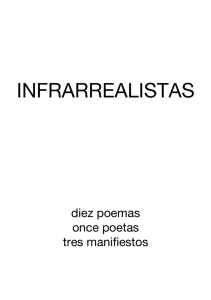

CAPÍTULO DOS EL MOVIMIENTO INFRARREALISTA MEXICANO La poesía mexicana se divide en 2/ la poesía mexicana & el infrarrealismo. Mario Santiago 2.1 El parricidio y la Mafia, dos percepciones infrarrealistas sobre la cultura mexicana En la generalidad del tema, puede decirse sobre los actores del Infrarrealismo que se trata de una expresión contracultural más de los años setentas18; esto como resultado de su actitud subversiva y a la luz de una rotunda intención por “volarle la tapa de los sesos a la cultura oficial” (véase Méndez, R., Como veo doy…), lo cual vino a convertirlos para la cultura oficial, en un eco más del discurso ya dicho por otras vanguardias. Sin importar qué los motivó, su decisión por desestimar a las figuras hegemónicas del país fue lo que dotó de herramientas al Infrarrealismo para reconstruir esa actitud 18 La literatura contracultural fue denominada, “de la onda” en el libro de 1970 Onda y escritura en México, de Margo Glantz. El término era erróneo ya que esta narrativa no era una representación de la onda, sino un fenómeno literario y contracultural que abarcaba niveles mucho más complejos. Sin embargo, el término, reductivista y folclorizante, sirvió para que el Establishment cultural en México emprendiese una vigorosa campaña, claramente neolitista, para desalentar esta forma literaria entre los jóvenes, que a través de ella habían recibido un fuerte estímulo para expresarse artísticamente. Esto contribuyó a la democratización de la cultura que por esas fechas empezaba a ser perceptible en nuestro país (Tragicomedia mexicana vol. 2, 35). 30 basada en una deliberada fractura de la tradición literaria. Tryno Maldonado, editor del título Grandes hits, vol. 1 Nueva generación de narradores mexicanos; describe a los jóvenes escritores del último cuarto del siglo XX como “una generación huérfana y desencantada”, también reconoce en todos ellos un común denominador y es que “cuando se carece de padre, suele recurrirse al abuelo o al tío: otras tradiciones, otras geografías, pues las nuestras no ofrecen nada en particular que le quite el sueño a los nuevos autores” (11). Los infrarrealistas buscaron modelos que no se vieran sumidos en lo que Mario Benedetti llamó la “mafia”, refiriéndose al grupo de intelectuales mexicanos amantes del “esnobismo crítico y el frívolo internacionalismo” (véase el texto “Mafia, literatura y nacionalismo” el cual se halla en El escritor latinoamericano y la revolución posible). La mafia mexicana fue —y todavía sigue siendo— una experiencia casi única en América Latina. Octavio Paz es su dios; Carlos Fuentes, su profeta. Entre sus miembros más conspicuos figuran el pintor José Luis Cuevas, y escritores tan talentosos como Carlos Monsiváis, Juan García Ponce, Fernando Benítez, Tomás Segovia, Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco, Marco Antonio Montes de Oca, y prácticamente la primera línea de la literatura mexicana más publicada y publicitada (135). La concepción de una mafia intelectual, como lo advierte Benedetti, es una idea compartida por algunos historiadores, como es el caso de Abelardo Villegas, que en 1972 publicó para la Revista de la Universidad de México el artículo “El Ateneo y la mafia, dos formas de cultura mexicana”, en el cual enfatiza el hecho de que “durante una década y más, los integrantes de la mafia criticaron verbalmente los sucesivos gobiernos del PRI, pero sin embargo, toda la vida cultural mexicana (mafia incluida) vivió de las generosas prebendas del estado” (Benedetti, 142). 31 Por otra parte, José Agustín revela en su libro Tragicomedia mexicana, vol. 2, cómo el mandatario Luis Echeverría comprende que la Espesa trilogía19 requiere de los servicios de “la alta inteligencia del arte, el pensamiento y la investigación”, como estrategia para, “vesti[r] muy bien a su gobierno” (17). Uno de los primeros éxitos del presidente en este terreno fue la conquista fácil de Carlos Fuentes, quien no sólo se adhirió al nuevo mandatario sino que incluso hizo un gran proselitismo a su favor al compás del lema “Echeverría o el fascismo”. El escritor organizó una reunión entre Echeverría y Lo Más Destacado de la Intelectualidad de Nueva York, y, como premio, obtuvo el puesto de embajador de México en París; éste era uno de los sueños de los viejos intelectuales latinoamericanos, y ponía a Fuentes a la par de Pablo Neruda, Alejo Carpentier o Miguel Ángel Asturias (17). Según Mario Benedetti, la usanza de una mafia intelectual ya no sólo mexicana, sino en toda Latinoamérica, viene a ser un proyecto bien pensado por parte del Imperio para desestimar la credibilidad ética del artista a partir de su talón de Aquiles: la economía. La cultura latinoamericana, por el mero hecho de (precariamente) existir, constituye para el imperio una surte de hornalla parasediciosa, de guerrilla especulativa, de apuesta a un futuro justiciero. Por eso le es imprescindible enquistarla en la especialización; financiarla mesuradamente para que vaya girando de a poco hasta darle la espalda a la realidad; penetrarla, asimismo, de sostenes económicos que originen en el sostenido contradicciones éticas que por lo menos disminuyan, o posterguen, el ataque virulento, la denuncia radical y despiadada (171). 19 En el apartado anterior se hizo referencia al comentario de Sergio Zermeño sobre la Espesa trilogía a quien la mafia mexicana sirve como una suerte de mercenario cultural. 32 Así veremos cómo el Infrarrealismo apuesta su actitud sin pensarlo dos veces al parricidio de las figuras hegemónicas; aunque ello conlleve a una flagrante automarginación de entre las esferas intelectuales de la cultura mexicana. Como ya lo explica la cita de T. Maldonado al inicio de este capítulo, “cuando se carece [o conscientemente se busca carecer] de padre, suele recurrirse al abuelo o al tío: otras tradiciones, otras geografías…”; en este sentido los actores del Infrarrealismo se consideran fervientemente albaceas del Estridentismo mexicano (1921-1927) y del Surrealismo20 francés, pero también adyacentes a otras vanguardias literarias como la de los Tzántzicos21 de Ecuador (1962-1968) y Hora Zero22 de Perú (1970-1979), entre otros23, aunque estos son los principales. De ese modo, los infrarrealistas se conciben sobre un suelo adoquinado por ellos mismos, ansiosos de andar por los caminos que sólo le corresponden al escritor de vanguardias, caminos que impelen a vivir de forma insoslayable entre la rebelión y la revolución. 20 En el texto de Miguel Donoso Pareja que aparece en la antología Muchachos desnudos bajo el arcoíris de fuego: once poetas latinoamericanos (1979) se lee: Según Aldo Pellegrini (Antología de la poesía viva latinoamericana), es el surrealismo el punto de partida de nuestra poesía actual, ofreciendo a los nuevos poetas “el privilegio de una deslumbradora libertad de expresión, el incentivo de la imagen insólita, y su permanente carácter experimental” (15). 21 El término Tzántzico significa: reductor de cabezas. Este grupo de escritores en su mayoría poetas, son considerados por su obra un verdadero parte aguas en la literatura ecuatoriana. Agustín Cueva, miembro del grupo dijo: "Los Tzántzicos aparecieron cuando en el Ecuador se había pasado de la literatura de la miseria a la miseria de la literatura y por eso su primera reacción fue la denuncia a los literatos y a la literatura, denuncia que, por supuesto, llevaba ya implícita la severa acusación social que luego formularían de manera directa". 22 El movimiento de vanguardia Hora Zero comienza su historia cuando Jorge Pimentel y Juan Ramírez Ruiz se conocen mientras ambos estudian en la escuela de Letras y Literatura de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima; juntos escriben un manifiesto al que titulan “Palabras urgentes” (1970), ese mismo año aparece también la revista homóloga Hoza Zero donde se incluye “Palabras urgentes”; de esta manera se marca el inicio formal del movimiento de poesía peruana más significativo de la segunda mitad del siglo XX. 23 Otros grupos son los beatniks norteamericanos y los eléctricos de Liverpool. 33 En este punto, consciente de la delgada línea que separa el empleo de ambos términos, rebelión y revolución, es que me detengo ante una posible disyuntiva para extender el concepto en ambos casos, utilizando las palabras de Miguel Donoso Pareja, las cuales se encuentran en Poesía rebelde de América, para explicar que: En el primer caso, en realidad se trata de “resistir”, de “no obedecer”, de “salirse de un orden al que se considera —y la mayor parte de las veces lo es— injusto”. En el segundo —la revolución—, el asunto está en tirar abajo ese orden, en “cambiarlo”. […] Tanto la rebelión como la revolución implican una búsqueda de la libertad, siendo ésta una aseveración que no proponemos en términos únicamente existenciales sino marxistas, haciendo nuestras las palabras de Gregory Calvert —ex secretario general de la Nueva Izquierda Norteamericana—, quien subraya que “los movimientos revolucionarios son luchas por la libertad que nacen de la percepción de las contradicciones entre la potencialidad humana y la realidad opresiva”. Así, la “realidad opresiva” —unas veces por carencia y otras a través del consumo de desperdicio— provoca esas dos formas de búsqueda de la libertad que son la rebelión y la revolución, la primera en términos de resistencia y negación, y la segunda en términos de lucha. Otra consecuencia de esto es, por lo demás, que el rebelde “desea la libertad” mientras que el revolucionario “la ejercita” (9). Y así, al final de este punto vemos que la mafia y el parricidio, esas dos percepciones infrarrealistas sobre la cultura mexicana, conducen al grupo de jóvenes poetas por un sendero imposible de eludir, un sendero que va del acto a la consecuencia, un sendero revolucionario que intenta cambiar las circunstancias que determinan al arte, un sendero rebelde que niega la injusticia. En el siguiente capítulo se analizará la paradoja de esta dicotomía —rebeliónrevolución— en medio de la cual se haya el movimiento infrarrealista. 34 2.2 La ética infrarrealista a través de sus publicaciones Al Infrarrealismo se le conoce una mínima serie de proyectos y producciones durante su etapa formalmente activa que duró de 1975 a 1977. Empero dicho material resulta sumamente significativo para la historia de la literatura mexicana, en el sentido de que ese material muestra el discurso no sólo de un joven e irreverente movimiento poético, sino que trata del discurso de toda una generación que descubre un evidente amasiato entre el elitista grupo de intelectuales consagrados y las casas editoriales que les publicaban. Por otro lado, la insinuación de que el Infrarrealismo existiera hasta 1977 parece provenir del común acuerdo entre Bolaño24 y Santiago, misma que no fue bien acogida por algunos miembros del movimiento, entre ellos los poetas José Vicente Anaya y Cuauhtémoc Méndez, quienes dicen: Es entre cuatro o cinco años el periodo que yo llamaría el auge del Infrarrealismo, y lo que sí coincide casi simultáneamente es esta diáspora, se fueron del país Roberto Bolaño, Bruno Montané, José Rosas Ribeyro, Mario Santiago, yo me fui a viajar por todo México, entonces soy otro más que se desmoviliza. Y luego hubo gente que en esa desmovilización, en esa pulverización del movimiento se dedicaron a otras cosas […] varios de los miembros originales del infrarrealismo tuvimos diferencias directas con Bolaño, principalmente por su actitud autoritaria de querer imponer su criterio personal, Monjarás fue uno de ellos, Harrington fue otro, ellos se separaron del grupo tempranamente (Cruz Osorio, 11). En siete años (1976-1983) han sido sólo dos las publicaciones del infrarrealismo: Pájaro de calor (1976) y Correspondencia infra (1977). En 24 En una entrevista realizada por Celina Mazoni, Roberto Bolaño dice: El Infrarrealismo fue una especie de Dadá a la mexicana. En algún momento hubo mucha gente, no sólo poetas, sino pintores y sobre todo vagos y ociosos, que se consideraron a sí mismos como infrarrealistas, pero en realidad el grupo sólo lo integrábamos dos personas, Mario Santiago y yo. Ambos nos vinimos a Europa en 1977. Después de algunas aventuras desastrosas, una noche en la estación de trenes de Port Vendres, en el Rosellón [...] decidimos que el grupo como tal se había acabado (Bolognese). 35 ellas no están todos los que son ni todos los que están son infras. Eso corrobora una hipótesis: el Movimiento Infrarrealista es un NO-GRUPO vinculado azarosavocacionalmente por una sensibilidad de enfrentamiento común y quizás los dientes del mismo delirio poético: destrucción y reconstrucción de la necesidad del incendio-placer desde el fondo de los hornos de la vida cotidiana (Méndez, C., Diez poemas). Anaya señala un auge infrarrealista que duró entre cuatro a cinco años, mientras que Méndez parece proponer que la vida activa del movimiento tuvo siete años, éste último reconoce además sólo dos publicaciones infrarrealistas, advirtiendo que tanto en Pájaro de calor como en Correspondencia infra “no están todos los que son ni todos los que están son infras” por tratarse de un “NO-GRUPO” conformado azarosamente. Sin embargo, contrario a esto que Méndez expone, existen registros de que en ese período de 1976 a 1983 hubo otras publicaciones infrarrealistas que deliberadamente o no, parece desatender. Los proyectos infrarrealistas, en su mayoría, fueron desestimados desde sus inicios por las casas editoriales y quienes las manejaron; aun así, el grupo siguió motivado por esa “necesidad” propia de todo escritor de vanguardias, es decir, la necesidad de convertir en arte la vida que transcurre frente a sus ojos. De ese modo, los jóvenes infrarrealistas hicieron uso de los métodos y los mecanismos que tuvieron a su alcance para dar a conocer una inconformidad contra los que tenían por oficio la tarea de institucionalizar el arte y la cultura. Andrea Cobas Carral analiza la actitud infrarrealista frente al maniqueísmo de las casas editoriales en “<<La estupidez no es nuestro fuerte>> tres manifiestos del Infrarrealismo mexicano”, donde señala: 36 El poeta tiene la misión de buscar la belleza en la vida que transcurre frente a sus ojos y no en el juego institucional de la cultura. Ese sistema, operado por “grupúsculos academicistas” que reducen sus producciones a un muestrario de “seudoarte cómplice”, está siempre —sostiene Anaya— al servicio de poderes editoriales que responden a la “farándula burguesa”. Por ello, y debido a la relevancia ética en el discurso infrarrealista, es que atiendo este punto a través de la producción de ese “No-grupo”, con fundamento en el supuesto de Bolaño y Santiago, y no en el de Méndez o Anaya, sobre la existencia en activo del Infrarrealismo. Esto con el objetivo de no pasar por alto alguna producción colectiva y los alcances que pudiera tener; de tal forma que dividiré sus etapas creativas en dos: el auge infrarrealista (1975-1977) y la diáspora (1977). Durante esa primera etapa llamada el auge infrarrealista (1975-1977), los jóvenes poetas tuvieron algunos aciertos importantes, pero como era de esperarse, hubo oposición en todo momento, como la aparición de la “leyenda negra” del Infrarrealismo25 y el vertiginoso impedimento por ser publicados en las casas editoriales que a la fecha se encontraban en la cima. José Vicente Anaya en entrevista con Iván Cruz Osorio para la revista Viento en vela recuerda: [Eramos] una serie de jóvenes poetas hartos del status quo, críticos de las formas en que se manejaban los grupos intelectuales en México, de cómo se apoyaban corruptamente, porque muchas veces no importaba qué o cómo se escribía sino quién era. Y por cierto el grupo de los infrarrealistas que comenzamos a actuar en 25 Ver más sobre la “leyenda negra” en Como veo doy: una mirada interna del movimiento Infrarrealista de Ramón Méndez Estrada y Sobre el Infrarrealismo de Esteban Harrington. 37 esa confrontación inmediatamente tuvimos a toda o a la mayoría de la intelectualidad en contra de nosotros. Fuimos ninguneados, nos impedían publicar en algunos lados, por eso la primera plaquet de poesía se pudo realizar con el apoyo de un poeta español Juan Cervera que simpatizando puso su dinero para la edición, pero no fue la editorial de la UNAM, la editorial Era o Siglo XXI o el Fondo de Cultura Económica, sino algo fuera de lo que estaba establecido (9). Pájaro de calor (1976) es el nombre de la primera plaquet infrarrealista de que se tenga registro, esta antología fue publicada en México bajo el sello editorial Asunción Sanchís, y en ella aparecen poemas de José Vicente Anaya, Mara Larrosa, Cuauhtémoc Méndez, Bruno Montané, Rubén Medina, José Peguero, Mario Santiago y Roberto Bolaño. Además de apoyar económicamente la publicación de esta antología, Juan Cervera preparó un prólogo para la edición donde dice ver en estos ocho muchachos, “ocho voluntades y ocho sentimientos que nos hablan con fe y entusiasmo de la vida con una hermosa y enorme carga de sensibilidad liberada” (Ossandón). A Pájaro de calor le siguió Correspondencia infra: revista menstrual del movimiento infrarrealista, publicación periódica que logró sacar dos números a finales de 1977. A pesar de ello, la revista tuvo importantes aciertos para el movimiento; Correspondencia infra ganó la buena crítica de Rafael Vargas a tan sólo un año de que la publicación existiera y dejara de existir, de eso Ramón Méndez narra en el texto Rebeldes con causa lo siguiente: De las pocas menciones que en el tianguis literario del país nos llevamos, está la parte que a Correspondencia infra dedica Rafael Vargas en su ensayo “Las nuevas revistas literarias”, aparecido en el número de octubre-noviembre de 1978 de la Revista de la Universidad de México. Entre una docena de publicaciones dedicadas a editar textos de círculos de amigos a las que en general maltrata con su crítica, pues reconoce a pocas rigor técnico literario en la elección de los 38 materiales que presentan, la de los infras es en la que advierte méritos: “El único grupo de poetas jóvenes en México que se ha postulado como movimiento de vanguardia, al mismo tiempo antivanguardista… (su poesía) es mucho más auténtica en su falso radicalismo y, sobre todo, más divertida que la poesía seudocultista de otros grupos que aparecen casi al mismo tiempo… Despreciado y vilipendiado por muchos, el infrarrealismo parece ser, en muchos sentidos, uno de los momentos más significativos del auge poético de los setentas”. Sin embargo, con el advenimiento del numero 2 de Correspondencia infra se vislumbra el inicio de la diáspora infrarrealista y el no-grupo toma distintos caminos; no obstante seguirán publicando, desempeñando con ello la rotunda sentencia hecha por Cuauhtémoc Méndez, cuando dijo que los infrarrealistas buscarán saciar ese “delirio poético: destrucción y reconstrucción de la necesidad del incendio-placer desde el fondo de los hornos de la vida cotidiana”. Un par de años después, en 1979, se publica en México Muchachos desnudos bajo el arcoíris de fuego: once jóvenes poetas latinoamericanos bajo el sello editorial Extemporáneos; se trata de una antología preparada por Roberto Bolaño donde nuevamente “no están todos los que son ni todos los que están son infras”. Muchachos desnudos incluye poemas de Luis Suardíaz, Hernán Lavín Cerda, Jorge Pimentel, Orlando Guillén26, Beltrán Morales, Fernando Nieto Cadena, Julián Gómez, Enrique Verástegui, Mario Santiago, Bruno Montané y Roberto Bolaño; además de la presentación “De los desnudos será…” escrita por Efraín Huerta, quien llegó a ser en algunas circunstancias una suerte de padrino 26 En entrevista con el autor de esta disertación, Bruno Montané dice: “Orlando Guillén era un tipo que perfectamente podría haber estado dentro del Infrarrealismo pero qué es lo que decía: ‘¡Ese Infrarrealismo es una mamada que se le ocurrió a Mario Santiago y a Roberto Bolaño!’ y punto; no tomaba en serio eso, era como una ocurrencia que de repente se le ocurrió a los cuates; también Orlando es un tipo… era muy especial y lo es; muy buen poeta y un tipo absolutamente individualista (véase Apéndice A). 39 para los jóvenes infrarrealistas, y el prólogo “Once poetas, seis países: ¿poesía concreta o poesía en proceso?” de Miguel Donoso Pareja, quien aprovecha su intervención en esta antología para anexar una suerte de fe de erratas en cuanto a la última edición de su libro Poesía rebelde de América, diciendo: “al margen de cualquier diferencia de criterio respecto a los poetas escogidos, la mayor parte de ellos de excelente calidad, considero que —dentro de cierta amplitud— [Muchachos desnudos] es un libro que viene a completar Poesía rebelde de América” (14). Aun cuando esta antología es mayormente aceptada entre los infrarrealistas como un proyecto legítimo del movimiento, Muchachos desnudos se trató de un esfuerzo de Bolaño27 por reconocer en otros jóvenes poetas, su habilidad de utilizar la vida para poetizarla sin que fuera su intención restablecer las filas del Infrarrealismo. El siguiente de los proyectos de grupo se trató del compilado Diez poemas y once poetas infrarrealistas, selección hecha por Cuauhtémoc Méndez Estrada. El proyecto original contempló publicarse en 1983, aunque después de una revisión hecha por Mario Santiago y Pedro Damián, Cuauhtémoc decide hacer modificaciones al conjunto original retrasando su publicación28, además, anexa dos breves artículos: “Fama y prestigio, culto de los medios de difusión artística”; donde expone las fallas en el sistema editorial mexicano, 27 Patricia Espinosa habla en retrospectiva sobre la escritura de Roberto Bolaño en Secreto y simulacro en 2666 de Roberto Bolaño; donde señala que “Bolaño es un ‘escriviviente’, un ser alucinado capaz de reconocer a esos otros que comparten su condición de fracaso. La estética de la derrota es uno de los grandes puntos de inflexión de su escritura, una de las zonas en las cuales Bolaño no claudica. Esto podemos advertirlo ya en 1977 en su poética infrarrealista donde recupera al poeta de cuño rimbaudiano”. 28 Cuauhtémoc Méndez muere en el 2004, y es su hermano Ramón quien publica la versión digital de Diez poemas y once poetas infrarrealistas, el texto completo se encuentra en www.elinterpretador.com, no. 31, julio del 2007. 40 y “Postdata”, un texto que narra las peripecias por las que pasó Diez poemas durante su edición. Cuauhtémoc Méndez dice: Diez poemas y once poetas infrarrealistas iba a publicarse, en agosto de 1983, en la Revista Mexicana de Cultura, suplemento de El Nacional, típica guarida de grupitos desde donde se ejerce el poder cultural bajo las faldas del Estado y, como era de suponerse, se negaron. No es la primera ni la última vez que topamos con la negra mano de doña Censura, consorte de quienes detentan su brizna de poder y gozan o sufren una sensibilidad enajenada. Pero los de la Revista Mexicana de Cultura no son los únicos. En donde hay instituido un medio de reproducción y distribución de la obra artística hay una mafia y se rinde culto a una extraña religión: la de la Fama y el Prestigio. […] Encarcelado en esa doble prisión, el trabajo artístico como creación humana desalienante se aleja de su propósito primigenio: la autoconciencia de la humanidad y su liberación de todo lo inhumano que padece (Diez poemas). Quienes integran esta antología son: Pedro Damián, José Pedro, Carolina Estrada, Mario Santiago, José Peguero, Ramón Méndez, Roberto Bolaño, Bruno Montané, Mario Raúl Guzmán, Jorge Hernández Piel divina y el propio Cuauhtémoc Méndez. A diferencia de Muchachos desnudos de Roberto Bolaño, con la compilación de Diez poemas y once poetas infrarrealistas, Méndez sí buscó incluir nuevas voces al movimiento, mostrando con ello que “no están todos los que son [pero sí] todos los que están son infras”. Entre ellos ni siquiera amigos todos, sino hasta desconocidos unos de otros. Este hecho destierra la idea de que el Movimiento Infrarrealista es, como muchos talleres de poesía, club de amigos editores de sus propios poemas en sus propias revistitas, buscadores de la fama y el prestigio (Diez poemas). 41 Años más tarde, hacia finales de la década de los ochentas Mario Santiago conoce a Marco Lara Klahr mientras ambos trabajaban en la redacción del periódico El Financiero; al poco tiempo inician juntos el siguiente proyecto de Mario Santiago que en realidad terminaría por convertirse en el siguiente proyecto del Infrarrealismo. Al este del paraíso29 nace como una editorial que se asumió “pirata”, brindando la oportunidad de publicar a todas aquellas personas que estaban padeciendo de algún modo un veto editorial; este proyecto surge en la primera mitad de la década de los noventas como una de las tantas consecuencias que dejó la crisis económica del salinismo. Iván Cruz Osorio entrevista para la revista mexicana de literatura Viento en vela a Marco L. Klahr quien relata: Se vino la crisis, el error de diciembre; en general todo ese año del 94, 93, esa época del último tramo del salinismo, el país estaba muy deprimido, uno se sentía de la chingada, el ambiente era terrible […] Esto me pasó a mí, y entonces le llamé [a Mario] y le dije: necesito hablar contigo, y fui a su casa a las dos de la mañana. Le dije: vamos a publicar tus libros y vamos a publicar otros libros. Pero no los vamos a publicar como quiere la industria o como dicta la industria, vamos a hacer tirajes de doscientos ejemplares, y los vamos a meter por todos lados. Eso hicimos. Esa noche la acabamos, como muchas veces, a insultos, porque él decía: vamos hacer un primer tiraje de cinco mil y se van a vender como congeladas, la gente las va a venir a comprar por la ventana, van a tocar, los van a comprar y se van a agotar los cinco mil. Dije: no, maestro, lo que estás diciendo es un acto soberbio, un acto burocrático. Tenemos que empezar por un lado: vamos a hacer una editorial pirata, que se asuma pirata, vamos a tratar de hacer una editorial que contenga un componente de robado apropiado, y lo vamos a decir, decir: es una forma de resistencia; yo no voy a actuar como actúan los burócratas (31). 29 El nombre de la editorial Al este del paraíso es un juego intertextual al estilo de Mario Santiago, quien lo toma del nombre en español del filme East of Eden (1955) del director Elia Kazan; que es una historia basada en la novela homónima de John Steinbeck. En la película, el personaje principal, Cal; es interpretado por James Dean, el ícono rebelde para la juventud de los años setentas que “representó para su generación el enfrentamiento generacional, la frustración del rechazo, la necesidad de afecto y reconocimiento que no llegaba de parte de la figura paterna o de autoridad. Y la ira contenida y el terrible desencanto con un mundo que consideraba sin valores” (El entrecomillado es una cita de Marco Celesia, sobre la filmografía de James Dean en www.hollywoodclasico.com). 42 La primera plaquet que se publicó bajo el sello Al este del paraíso se trató de Beso eterno (1994) de Mario Santiago, con Marco Lara Klahr como editor y Mario Santiago Papasquiaro como editor literario, tras este vinieron otras publicaciones30, en su mayoría publicaciones infrarrealistas como: Adamar (Hijo del hombre) de Víctor Monjarás Ruiz, El último salvaje de Roberto Bolaño, Estrella Delta-Escorpio de Pedro Damián, Vivir para cantarlo de Julián Guillermo Gómez, Polvo de billar de Ismael Velázquez, Al amanecer de un día dos lagartija de Ramón Méndez y Aullido de Cisne también de Mario Santiago, todas estas entre 1995 y 1996. A pesar de que para Marco L. Klahr este proyecto nunca tuvo miras de ser una editorial infrarrealista, para Mario Santiago no podía no tratarse sino de eso. Una de las cosas que discutíamos era que yo me negaba a que se convirtiera en una editorial infrarrealista. Yo mismo dije algunas veces que no era una editorial infrarrealista, estoy pensando que quizás eso se debía en parte a mi ignorancia, pero también a mi disgusto de que se convirtiera en una especie de instrumento de una pequeña mafia o de algo que emulara a las mafias, que es algo que siempre he detestado, porque todas las mafias acaban en burocracia. Así que yo mismo dije que no era una editorial infrarrealista, aunque ellos muchas veces hablaban de Al este del paraíso como una editorial infrarrealista (33). El ensueño de Al este del paraíso se mantuvo de 1994 a 1996 y luego desapareció, consciente de que su destino siempre radicó en la ineludible fugacidad. En 1997 Mario Santiago recibe una entrañable carta31 de parte de Roberto Bolaño remitida desde 30 Una de ellas pertenece a Efraín Bartolomé, un poeta que, sin ser infrarrealista publicó en Al este del paraíso la plaquet Trozos de sol (1995); a la distancia ha conseguido varias publicaciones y premios nacionales e internacionales, su obra o parte de ella ha sido traducida al francés, inglés, japonés, portugués, maya peninsular y esperanto. 31 Este texto, transcrito por Arturo Mendoza Mociño, se encuentra incluido en el Vol. III, No. 9 de la Revista Replicante, 140. 43 Barcelona, España; misma que se convierte en un elemento valioso para la historia infrarrealista debido a que, lo que en ella se lee, terminará con la leyenda negra y de alguna manera con el veto que ha mantenido al Infrarrealismo al margen de la tradición literaria y de todo estudio académico. Estoy con las ventanas abiertas, afuera llueve, una tormenta de verano, rayos, truenos, esas cosas que excitan o que impelen a la melancolía. ¿Cómo está México? ¿Cómo están las calles de México, mi fantasma, los amigos invisibles? ¿Sigue en pie Al Este del Paraíso o ya entró en el sueño de los justos? Cuando mejore mi economía apareceré por tu casa una noche cualquiera. Y si no, es igual. El trecho que recorrimos juntos de alguna manera es historia y permanece. Quiero decir: sospecho, intuyo que aún está vivo, en medio de la oscuridad, pero vivo y todavía, quién lo iba a decir, desafiante. Bueno, no nos pongamos estupendos. Estoy escribiendo una novela donde tú te llamas Ulises Lima. La novela se llama Los detectives salvajes32. Un fuerte abrazo. R. Durante la diáspora infrarrealista surgieron otros proyectos que, como era evidente, no tardaron en desaparecer33; no obstante, cada uno de ellos cumplió con los propósitos de su creación: subvertir, salirse del orden, desobedecer lo establecido, generar 32 A Los detectives salvajes (1998) de Roberto Bolaño se le otorgó por unanimidad el XVI Premio Herralde de novela (1998) así como el Rómulo Gallegos (1999); ha sido considerada como una de las grandes novelas contemporáneas escritas en lengua española, a la altura de Rayuela (1963) de Julio Cortázar y Cien años de soledad (1967) de Gabriel García Márquez. 33 En 1983 se echa a andar la editorial Rimbaud vuelve a casa press; en Mallorca, España, por Roberto Bolaño y Bruno Montané, de la cual se desprenden dos revistas: Berthe Trépat y RVAC, esta última incluye una nota editorial que es una suerte de despedida del Infrarrealismo, ambas revistas se editan en 1983, después publican el poemario de B. Montané titulado El maletín de Stevenson (1985). Véase la entrevista completa a Bruno Montané en el Apéndice A de esta tesis. Otros proyectos concretos son la página www.infrarrealismo.com, administrada por Ramón Méndez; y la revista La zorra vuelve al gallinero, revista de arte y cultura (1992-2009) editada por Mario Raúl Guzmán quien además, junto a Rebeca López (viuda de Mario Santiago) arma la antología Jeta de santo (2008) con 161 poemas de Mario Santiago escritos entre 1974 y 1997, que posteriormente publica el FCE a través de su filial en España. Durante ese mismo año se publica en Perú Respiración de laberinto, otra antología sobre la obra de Mario Santiago, esta incluye los prólogos de algunos amigos suyos como Tulio Mora, Juan Villoro, Bruno Montané y Pedro Damián. Algunas revistas independientes de arte y literatura que han sido concebidas por los infrarrealistas como propias son: Revista Le Prosa (1980-1981) y Calandria de tolvaneras (1984-1988). 44 una ética de un mismo argumento, pero sobre todo; crear con cada nuevo proyecto una oportunidad para el espectador de enriquecer su visión sobre lo que es el arte al margen de lo institucionalizable. Por otro lado, en vista de que su interés por crear una estética propiamente infrarrealista permaneció subordinado en todo momento a la construcción de una abultada ética, se dejó al descubierto por consecuencia, a un movimiento incapaz de adquirir características concretas en cuanto a su estructura. Esta sentencia que deja sobre relieve el hecho de que en todo momento el poeta infrarrealista parece tener mayor interés por el mensaje estructurado en el texto que por la estructura misma del texto. Esta incapacidad es lo que Cuauhtémoc Méndez califica como la “utopía infrarrealista”, a la par que señala el carácter inmutable con que el grupo permaneció en contra de la cultura oficial. Ya expliqué en otra ocasión que las características individuales de los infras convierten en utopía el objetivo de formar un grupo sólido y coherente -salvo en la anarquía y el desmadre--. No obstante, en dondequiera que se presenta la cultura oficial y acudimos nosotros, de inmediato todos los asimilados se ponen en guardia y a la primera oportunidad dizque nos execran. Más cuando de quienes se trata son Mario Santiago o Pedro Damián Masón. Por ello y para evitar que pasemos por inválida alguna de las características más significativas de la producción infrarrealista, debido a una percepción sesgada de nuestra parte sobre qué es o no la poesía y sobre todo la poesía infrarrealista, es que en el siguiente capítulo analizaremos la ética infrarrealista ahora desde el verso, utilizando los modelos de Ángel Luján Atienza que aparecen en Cómo se comenta un poema, en una suerte de 45 andamio para soportar nuestro análisis sobre los aciertos y desatinos en la propuesta infrarrealista; pues más allá de la recurrencia de tópicos, la actitud irreverente o que la filosofía de su escritura converja en algún aspecto dentro del universo infrarrealista, serán las particularidades en el método de cada integrante las que construirán la utopía imposible de la que habló Méndez; es decir, el sueño de un grupo de jóvenes poetas siempre en contra de la cultura oficial. 46