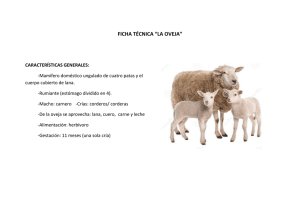

La producción sustentable de fibras textiles

Anuncio