Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia

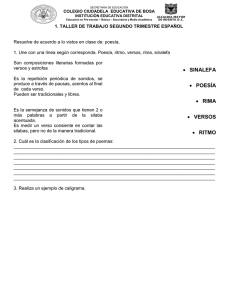

Anuncio