La conquista del Oeste

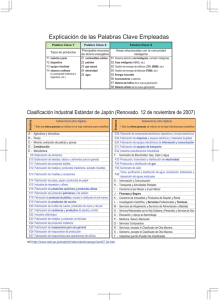

Anuncio