VOLUNTARIADO Y EMOCIONES POSITIVAS

Anuncio

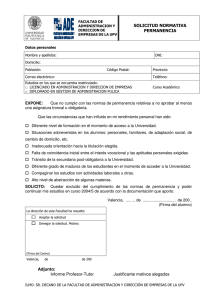

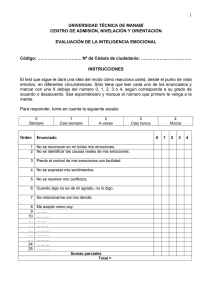

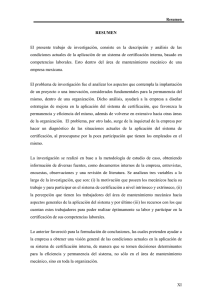

The Spanish Journal of Psychology 2005. Vol 8(1), 30-35. EMOCIONES POSITIVAS EN EL VOLUNTARIADO1 María Luisa Vecina Jiménez Fernando Chacón Fuertes ABSTRACT El voluntariado es un fenómeno social ya consolidado en nuestra sociedad. Sin embargo, el rápido crecimiento que en los últimos años ha experimentado hace difícil la integración de conocimientos teóricos y su aplicación en los contextos organizacionales. Considerando que uno de los principales problemas que tienen las organizaciones de voluntariado actualmente es la permanencia de su voluntariado, el objetivo de este trabajo es constatar, dentro del contexto aportado por el modelo psicosocial de la permanencia del voluntariado (Vecina, 2001), el tipo de relación existente entre la experiencia de emociones positivas en el voluntariado y la intención de permanencia en la organización en una muestra de voluntarios que lleva menos de un año de permanencia previa. PALABRAS CLAVE: voluntariado, emociones positivas, permanencia INTRODUCCIÓN El voluntariado se enmarca hoy en día en organizaciones formalmente constituidas sin ánimo de lucro, tanto por criterios de eficiencia, como por posicionamientos éticos ante los problemas sociales. Desde todos los sectores de la sociedad se insiste en que para alcanzar los mejores fines hay que poner los mejores medios. Esto supone la sustitución de la visión voluntarista del voluntariado por otra visión profesionalizada, que estaría de acuerdo con la idea de que la buena voluntad no garantiza automáticamente buenos resultados. Poner los mejores medios para conseguir los mejores fines implica, por una parte, la profesionalización de los sistemas de gestión interna de las organizaciones, de manera que la consecución de los resultados deseados conlleve el menor coste posible y, por otra, implica la 1 Esta investigación ha contado con la financiación de la Dirección General de Investigación de la Comunidad de Madrid (convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación en Humanidades, Ciencias Sociales y Económicas 2003) The Spanish Journal of Psychology 2005. Vol 8(1), 30-35. profesionalización de la implicación de los voluntarios, ya que éstos son la pieza clave para alcanzar los objetivos organizacionales de forma eficiente, y su mayor o menor permanencia repercute directamente en los usuarios y en la organización. Sin embargo, los criterios de eficiencia y de utilidad, exigibles en este proceso porque garantizan la calidad de los servicios o actuaciones realizadas de cara a terceros, deben acompañarse necesariamente de actuaciones tendentes a incrementar la satisfacción de los voluntarios, pues de lo contrario estaríamos potenciando su utilización ilícita. Aumentar la permanencia de los voluntarios incidiendo en su satisfacción es una fórmula que respeta las múltiples diferencias existentes entre los profesionales, que tienen un compromiso instrumental y cuya permanencia se garantiza por medio del contrato laboral, y los voluntarios, cuyo compromiso se relaciona con aspectos éticos y emocionales. En este marco de interpretación es posible plantear un papel protagonista para las emociones positivas, pues desarrollar y fomentar este tipo de experiencias en los voluntarios constituye un medio legítimo para mantener su deseo de continuar vinculados a la organización y garantizar así una estabilidad mínima en los programas llevados a cabo por voluntarios. El modelo psicosocial de la permanencia del voluntariado (Vecina, 2001; Chacón y Vecina, 2002) aporta datos empíricos que permiten sustentar este planteamiento. Este modelo propone que el principal predictor del tiempo de permanencia de los voluntarios en las organizaciones es la intención de permanencia que ellos mismos tienen al valorar los distintos aspectos que se encuentran bajo su control. A su vez, la intención de permanencia es explicada por el tiempo previo que los voluntarios llevan en la organización, por el conflicto existente en la misma y por la satisfacción que los voluntarios experimentan en el desarrollo de sus tareas. Finalmente, la satisfacción de los voluntarios es explicada por las motivaciones que tienen y por el apoyo emocional que la organización les presta. En este modelo (ver figura 1) se otorga un papel muy importante a la satisfacción de los voluntarios a la hora de incrementar su permanencia, por lo que sirve de contexto adecuado para explorar la utilidad de las emociones positivas en el voluntariado. INSERTAR FIGURA 1 The Spanish Journal of Psychology 2005. Vol 8(1), 30-35. EMOCIONES POSITIVAS Definir qué son las emociones continúa hoy siendo objeto de debate (Diener, 1999; Ekman y Davidson, 1994). Sin embargo, parece ir surgiendo cierto consenso respecto a algunas de sus características básicas (Fredrickson, 2001), de manera que se puede considerar que las emociones son tendencias de respuesta con un gran valor adaptativo, que tienen evidentes manifestaciones a nivel fisiológico, en la expresión facial, la experiencia subjetiva, el procesamiento de la información, etc., que son intensas pero breves en el tiempo y que surgen ante la evaluación de algún acontecimiento antecedente. Esta definición básica, que sin duda supone una avance importante en el estudio de las emociones, parece ajustarse mejor al estudio de emociones negativas (miedo, ansiedad, ira, asco, etc.), que al estudio de emociones positivas (alegría, orgullo, satisfacción, esperanza, etc.). Así, cuando una persona siente miedo ante algo o alguien sus sistemas de alerta se activan, se dispone rápidamente a huir, a protegerse, su expresión facial refleja una imagen única y reconocida prácticamente de forma universal por cualquier individuo. La emisión de tales respuestas muy probablemente permitirán al individuo salvar la vida en numerosas situaciones, lo cual refleja el valor inmediato para la supervivencia que tienen las emociones negativas (beneficio directo). Sin embargo, cuando una persona experimenta alegría la tendencia de respuesta es más inespecífica y se prolonga durante más tiempo, puede dar saltos de alegría, pero también puede dedicarse a bromear, a ayudar a otros, a hacer planes para el futuro, a jugar, a explorar, etc.. El valor de este tipo de respuestas para la supervivencia del individuo no parece tan evidente, principalmente porque no es inmediato. Barbara Fredrickson (1998) y sus colegas (Fredrickson y Levenson, 1998; Fredrickson y Branigan, 2000; Fredrickson y Joiner, 2002) vienen trabajando sobre las emociones positivas y su valor adaptativo dentro del marco aportado por la Psicología Positiva (Seligman, 2003). Parten de la idea de que las emociones positivas aportan importantes beneficios para las personas y, aunque éstos no son tan directos como los aportados por las emociones negativas, se mantienen en el tiempo. Concretamente, proponen que emociones positivas como la alegría, el entusiasmo, la satisfacción, el orgullo, la complacencia, etc., aunque fenomenológicamente son distintas entre si, The Spanish Journal of Psychology 2005. Vol 8(1), 30-35. comparten la propiedad de ampliar los repertorios de pensamiento y de acción de las personas y de ampliar de forma duradera sus recursos físicos, psicológicos y sociales, recursos que entrarían a formar parte de una reserva disponible para momentos futuros de crisis. Experimentar emociones positivas es siempre algo agradable y placentero a corto plazo, pero más allá del corto plazo también tiene otros efectos beneficiosos. En este sentido, la evidencia empírica existente hasta la fecha muestra que la experiencia de emociones positivas aumenta la probabilidad de sentirse bien en el futuro (Fredrickson, 1998), hace más resistentes a las personas frente a la adversidad (Carver, 1998; Lazarus, 1993), facilita el establecimiento de relaciones de amistad y de amor, que posteriormente pueden dar lugar al surgimiento de redes sociales de apoyo, de coaliciones, etc.,r muy beneficiosas en situaciones de conflicto o de escasez (Fredrickson, 1998). También parece que las emociones positivas deshacen los efectos fisiológicos que provocan las emociones negativas, de manera que la experiencia de las emociones positivas se asociaría con una menor actividad cardiovascular y por tanto con un menor desgaste del sistema (Fredrickson y Levenson, 1998). Teniendo en cuenta que afortunadamente las situaciones en las que se mueve la gran mayoría de los individuos de nuestra sociedad ya no son de vida o muerte, resultará, además de interesante, muy útil seguir profundizando en los beneficios a corto y a largo plazo de experimentar emociones positivas con frecuencia. En el ámbito del voluntariado también intuimos interesante y muy útil para la gestión de programas explorar la relación existente entre emociones positivas e intención de permanencia. Cnaan y Cascio (1999) ya apuntaron en sus conclusiones que experimentar un sentimiento de orgullo por el trabajo realizado (ejemplo de emoción positiva) podría ser un buen predictor de la satisfacción, del compromiso y del tiempo de permanencia de los voluntarios en las organizaciones. Por otra parte y como muestran numerosos estudios (Isen y Levin, 1972; Cunningham, 1979; Wilson, 1981), es más probable que las personas ayuden cuando se sienten de buen humor. Parece también que cuando las personas se sienten felices se The Spanish Journal of Psychology 2005. Vol 8(1), 30-35. centran menos en si mismas, les caen mejor los demás y desean compartir su buena fortuna incluso con desconocidos (Seligman, 2003). Es posible, por tanto, hipotetizar que experiencias de tal naturaleza deben jugar un papel importante, tanto para decidir incorporarse a una organización de voluntariado, como para mantenerse en ella. Precisamente para mantenerse en las organizaciones, la fluidez, estado emocional positivo descrito por Csikszentmihalyi (1997), puede jugar un importante papel, ya que experimentar una implicación total con la actividad que se está llevando a cabo es una experiencia tan placentera que lleva a continuar con ella a pesar de los costes y de la presencia de obstáculos. Este tipo de experiencia sucede cuando se concentra la atención en la consecución de una meta realista, las habilidades que posee la persona encajan con las oportunidades para actuar y la retroalimentación que obtiene es inmediata. Una expresión coloquial que resume este estado es “el tiempo se me pasa volando ”. En este trabajo analizaremos la presencia de emociones positivas en una muestra de voluntarios sociasistenciales que llevan menos de un año de permanencia previa y relacionaremos dichas emociones con su intención de permanencia en la organización. Nos centraremos en el primer año de voluntariado porque este periodo resulta ser crítico para la permanencia. En él se producen las mayores tasas de abandono (Cortés, Hernán y López, 1998; Vecina, 2001) y en él se produce una peculiar evolución de las motivaciones que lleva a los voluntarios finalmente a valorar por igual la importancia de las motivaciones autocentradas y heterocentradas para continuar con las actividades voluntarias (Vecina y Chacón, 1999). También durante el primer año impactan masivamente sobre los voluntarios todas las variables organizacionales y se produce el proceso de adaptación y ajuste respecto al resto de sus circunstancias vitales. HIPÓTESIS En primer lugar, hipotetizamos la existencia de relaciones significativas y positivas entre las distintas emociones positivas y la intención de permanencia de los volunatarios en la organización a corto, medio y largo plazo. The Spanish Journal of Psychology 2005. Vol 8(1), 30-35. En segundo lugar, esperamos que la experiencia de emociones positivas en el voluntariado, evaluada globalmente, sea un predictor significativo de la intención de permanencia, tanto a corto, como a medio y largo plazo. PARTICIPANTES La muestra estaba compuesta por un total de 109 voluntarios pertenecientes a 26 organizaciones distintas, que se dedicaban a tareas muy variadas dentro del ámbito socioasistencial y que llevaban en la organización menos de un año de permanencia previa. El 72% de la muestra estaba formada por mujeres, mientras que el restante 28% estaba formada por hombres. La edad media era de 30 años, oscilando entre los 17 y los 68 años (DT = 12.82) y el tiempo medio de permanencia previa en la organización era de 6.3 meses (DT = 2.71). PROCEDIMIENTO Los cuestionarios fueron cumplimentados con carácter voluntario por los voluntarios de 26 organizaciones del ámbito de la Comunidad de Madrid y devueltos por correo postal con total garantía de anonimato y sin ningún coste económico asociado. Todas la medidas del estudio fueron tomadas en un único momento temporal. INSTRUMENTOS Para medir las emociones positivas se utilizó un instrumento diseñado por nosotros que constaba de 5 ítems (escala de 1 a 7) y que medía la experiencia de emociones positivas respecto a la organización a la que el voluntario pertenecía y respecto a su papel en ella, como por ejemplo el orgullo por pertenecer a una organización determinada, la alegría y el entusiasmo por haber elegido una organización y por desarrollar en ella una labor voluntaria, la esperanza de poder conseguir un mundo mejor a través del voluntariado y la fluidez o estado de implicación total con la tarea que se realiza. La fiabilidad del instrumento aplicado en la muestra de voluntarios fue muy buena, especialmente si tenemos en cuanta que el instrumento sólo consta de 5 ítems (α = .779). The Spanish Journal of Psychology 2005. Vol 8(1), 30-35. La variable intención de permanencia fue medida a través de 3 ítems. Cada ítem preguntaba concretamente a los voluntarios por la probabilidad de continuar con sus actividades voluntarias dentro de la organización a los 6 meses, al año y a los dos años (escala de 1 a 7). ANÁLISIS DE DATOS Para realizar los análisis estadísticos se utilizó el programa SPSS versión 12.0. Los análisis realizados se centraron en el cálculo de correlaciones entre las variables objeto de estudio: emociones positivas e intención de permanencia y en la estimación de una ecuación de regresión simple que estableciera el poder predictivo de la variable emociones positivas sobre la intención de permanencia. La potencia estimada para una correlación de 0.40, en una muestra de 109 sujetos y con un nivel de significación alpha ≤ .05 es del 99%. RESULTADOS La puntuación media de los voluntarios en la medida global de las emociones positivas es elevada (Media =5.85; Desviación Típica=.87; escala de 1 a 7). En la tabla 1 pueden observarse las puntuaciones medias y las desviaciones típicas en la variable intención de permanencia a corto, medio y largo plazo. Tabla 1. Media y desviación típica en la variable intención de permanencia. Intención Intención Intención permanencia a los 6 permanencia al año permanencia a los 2 meses años MEDIA 5.98 5.37 4.52 DESVIACIÓN TÍPICA 1.48 1.67 1.90 The Spanish Journal of Psychology 2005. Vol 8(1), 30-35. Las correlaciones entre la medida global de emociones positivas y la intención de continuar en la organización a corto, medio y largo plazo son significativas y elevadas (Rxy= .489, α=.000; Rxy= .517, α=.000; Rxy= .485, α=.000 respectivamente). Las correlaciones entre cada uno de los ítems pueden observarse en la tabla 2. Tabla 2 Correlaciones entre emociones positivas e intención de permanencia. EMOCIONES POSITIVAS Intención Intención Intención permanencia permanencia permanencia a los 6 meses al año a los 2 años Cuando estoy realizando mis tareas como .412** .290** .239* voluntario/a el tiempo se me pasa volando .000 .003 .015 Creo que a través del voluntariado es posible .399** .358** .331** conseguir un mundo mejor .000 .000 .001 Estoy orgulloso/a de poder decir que formo parte .290** .275** .286** de esta organización .003 .005 .004 Esta organización realmente inspira lo mejor de .286** .394** .390** mí a la hora de desarrollar mi actividad voluntaria .003 .000 .000 Estoy muy contento/a por haber elegido esta .341** .497** .441** organización para colaborar voluntariamente .000 .000 .000 ** Correlacion significativa < 0.01 * Correlación significativa < 0.05 Todos los ítems que miden la presencia de emociones positivas en el voluntariado presentan correlaciones significativas y elevadas con la intención de permanencia a los seis meses, al año y a los dos años. Más concretamente, observamos que una de las correlaciones más elevadas se produce entre la experiencia de fluidez y la intención a corto plazo de continuar en la organización (.412). Teniendo en cuenta que el ítem que pretende medir fluidez (“cuando estoy realizando mis tareas como voluntario/a el tiempo se me pasa volando”) corresponde con una de las descripciones más frecuentemente expresada por las personas que The Spanish Journal of Psychology 2005. Vol 8(1), 30-35. experimentan dicha emoción, podemos interpretar que cuando un voluntario se encuentra haciendo lo que desea, concentra toda su atención en ello, dispone y emplea las habilidades necesarias y obtiene retroalimentación sobre su ejecución, manifestará mayor intención de continuar en la organización a corto plazo que a largo plazo porque la experiencia de fluir tiene que ver directamente con la ejecución de la tarea en el momento presente y ello guarda mayor relación con la intención de continuar en el futuro más inmediato que con la intención de continuar en el un futuro lejano. Por otra parte, observamos que experimentar alegría y satisfacción por haber elegido una organización de voluntariado y no otra correlaciona muy significativamente con la intención de continuar al año y a los dos años (.497 y .441) y menos con la intención de continuar a los seis meses. La satisfacción con las buenas elecciones parece tener un efecto más intenso a medio y largo plazo que a corto plazo y ello puede ser debido a que las personas esperan que las decisiones importantes impacten en el futuro más lejano. Para calcular el poder predictivo de la variable emociones positivas sobre la intención de permanencia a los seis meses, al año y a los dos años se realizaron tres análisis de regresión simple. Los resultados respecto a la intención de permanencia a los seis meses muestran que la variable emociones positivas es un predictor significativo (F = 31.094; p< .001) de la intención de permanencia. El coeficiente estandarizado de regresión β es .489 (t= 5.576; p = .000) y el coeficiente ajustado de determinación (Adjusted R Square) asciende a .231, lo que indicaría que la variable emociones positivas explica un 23% de la varianza de la variable dependiente intención de permanencia a los seis meses. Los resultados respecto a la intención de permanencia al año y a los dos años son igualmente significativos (F= 35.009, p< .001; β= . ,517 y F = 29.276, p< .001; β= .485 respectivamente), de manera que la medida global de emociones positivas resulta ser un predictor significativo, tanto de la intención de permanencia al año, como de la intención de permanencia a los dos años. En cuanto a los porcentajes de varianza explicada, observamos que la variable emociones positivas explica un 26% de la intención de permanencia al año (R cuadrado ajustada = .260) y un 22.8% de la intención de permanencia a los dos años (R cuadrado ajustada= .228). The Spanish Journal of Psychology 2005. Vol 8(1), 30-35. CONCLUSIONES Las emociones positivas hasta la fecha no han sido exploradas en el ámbito del voluntariado y como muestra este estudio parecen estar muy vinculadas con la permanencia del voluntariado. Aunque del hallazgo de una correlación entre dos variables no puede deducirse causalidad en sentido alguno, los datos correlacionales presentados sí permiten intuir la utilidad de las emociones positivas para incrementar la intención de permanencia de los voluntarios. El análisis de regresión simple realizado posteriormente avala esta idea, estableciendo que la medida conjunta de las emociones positivas es un predictor significativo de la intención de permanencia. El porcentaje de varianza explicada no es muy elevado en términos absolutos, aunque si consideramos que la permanencia del voluntariado es un fenómeno determinado por múltiples factores psicológicos, sociales y organizacionales que además interactúan a lo largo del tiempo, un porcentaje de tal magnitud y aportado por una sola variable puede ser considerado suficiente. Influir en la permanencia del voluntariado a través de la satisfacción resulta ser una fórmula indiscutiblemente legítima porque respeta la voluntariedad y la gratuidad de toda acción voluntaria. También es una fórmula operativa desde el punto de vista organizacional porque permite manipular numerosos aspectos organizacionales con el objetivo de incrementar la satisfacción de los voluntarios. En este sentido, los gestores de los programas de voluntariado pueden favorecer la experiencia de emociones positivas en los voluntarios de formas muy diversas, por ejemplo ajustando las tareas a realizar con las inquietudes, habilidades, motivaciones de los voluntarios (no hay nada más gratificante que hacer lo que uno quiere hacer), dotando a las tareas de significación, ya que percibir que las tareas que uno realiza son necesarias y útiles para conseguir algo deseado las reviste sentido. También planteando retos, admitiendo y valorando iniciativas, reforzando y apreciando los esfuerzos realizados y los trabajos bien hechos, especialmente cuando se trata de tareas rutinarias, en definitiva favoreciendo el empleo de todo el potencial que cada voluntario tiene. The Spanish Journal of Psychology 2005. Vol 8(1), 30-35. Una organización que crea en lo que hace, que sea consciente de que necesita de otras personas para cumplir su misión, que cuide y admire a sus voluntarios, difícilmente podrá no generar satisfacción, orgullo, esperanza, entusiasmo, fluidez, .... en ellos. Nuevos estudios que ya están en marcha y que contemplan la realización de un seguimiento del tiempo de permanencia de los voluntarios en las organizaciones, tendrán que profundizar en estos aspectos y comprobar la relación existente entre las emociones positivas y el tiempo real de permanencia. BIBLIOGRAFÍA Carver, C.S. (1998). Resilience and thriving: Issues, models, and linkages. Journal of Social Issues, 54, 245-266. Chacón, F y Vecina, M.L. (2002). Gestión de programas de voluntariado. Madrid. Editorial Síntesis. Cnaan, R. y Cascio, T. (1999). Performance and commitment: issues in mamnagement of volunteers in human service organizations. Journal of Social Service Research, 24(3/4), 1-37. Csikszentmihalyi, M. (1997). Fluir: Una Psicología de la felicidad. Barcelona. Editorial Kairós. Cortés, L., Hernán, M.J. y López, O. (1998). Las organizaciones de voluntariado en España. Madrid: Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España. Cunningham, M.R. (1979). Weather, mood, and helping behavior: Quasi-experiments with the sunshine Samaritans. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 925-935. Dávila, C. (2003). La incidencia diferencial de los factores psicosociales en distintos tipos de voluntariado. TESIS DOCTORAL. Universidad Complutense de Madrid. Diener, E. (1999). Introduction to the special section on the structure of emotion. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 803-804. Ekman, P. y Davidson, R.J. (Editores). (1994). The nature of emotion: Fundamental questions. New York: Oxford University Press. The Spanish Journal of Psychology 2005. Vol 8(1), 30-35. Fredrickson, B.L. (1998). What good are positive emotions?. Review of General Psychology, 2, 300-319. Fredrickson, B.L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden and build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218-226. Fredrickson, B.L. y Branigan, C.A. (2000). Positive emotions. En T.J. Mayne y G.A. Bonnano (Eds), Emotion: Current issues and future directions (pp. 123-151). New York: Guilford Press. Fredrickson, B.L. y Joiner, T. (2002). Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well-being. Psychological Science, 13, 172-175. Fredrickson, B.L. y Levenson, R.W. (1998). Positive emotions speed recovery from the cardiovascular sequelae of negative emotions. Cognition and Emotion, 12, 191-220. Isen, A.M. y Levin, P.A. (1972). Effect of feeling good an helping: Cookies and kindness. Journal of Personality and Social Psychology, Journal of Personality and Social Psychology ,21,384-388. Lazarus, R.S. (1993). From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks. Annual Review of Psychology, 44, 1-22. Seligman, M. (2003). La auténtica felicidad. Barcelona. Editorial Vergara. Vecina, M.L. (2001). Factores psicosociales que influyen en la permanencia del voluntariado. TESIS DOCTORAL. Universidad Complutense de Madrid. Vecina, M.L. y Chacón, F. (1999). Estudio sobre las motivaciones de una muestra de voluntarios españoles en el campo del SIDA. Revista de Psicología Social, 62, 55-66. Wilson, D.W. (1981). Is helping a laughing matter?. Psychology, 18, 6-9. The Spanish Journal of Psychology 2005. Vol 8(1), 30-35. ANTECEDENTES PROCESO CONSECUENTES APOYO ORGANIZACIONAL SAT ISFACT ORIA CONOCIMIENTO RECOMPENSANTE DESARROLLO PERSONAL MOTIVACIONES SATISFACCION EMOCIONANTE RELACIONES SOCIALES INTERESANTE VALORES DEPECIONANTE TIEMPO PREVIO INTENCION DE PERMANENCIA TIEMPO REAL DE PERMANENCIA CONFLICT O ORGANIZACIONAL CONFLICTO APOYO ORGANIZACIONAL Figura 1. Modelo Psicosocial explicativo de la Permanencia del Voluntariado (Vecina, 2001)