LA INVASIÓN YANQUI Y LOS NIÑOS HÉROES

Anuncio

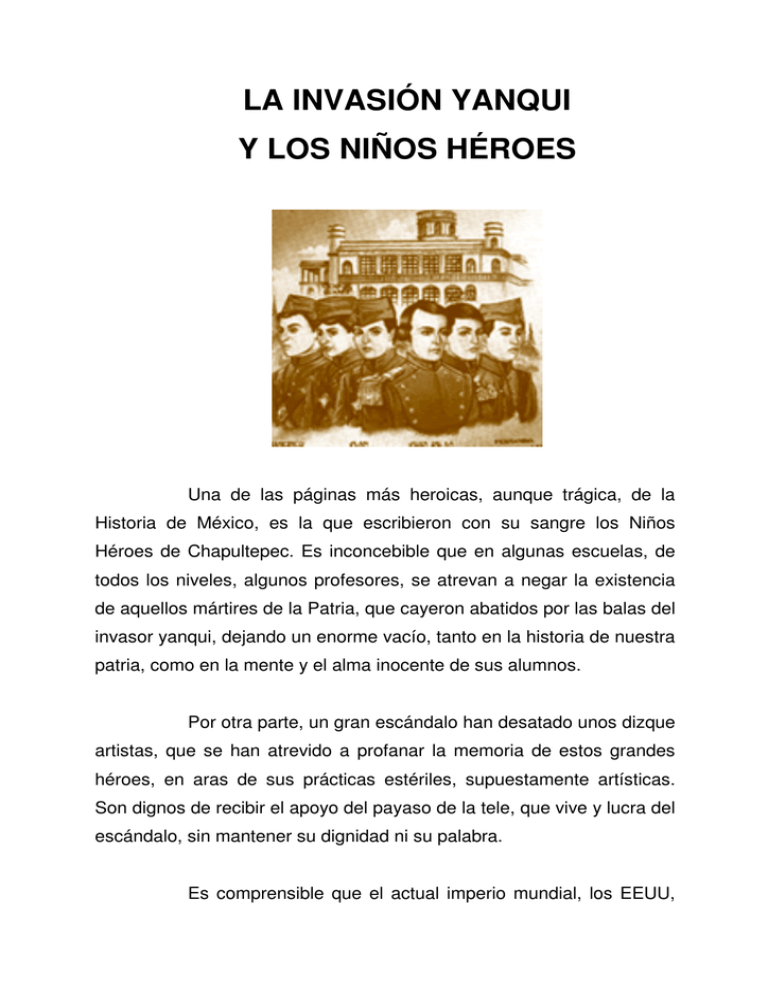

LA INVASIÓN YANQUI Y LOS NIÑOS HÉROES Una de las páginas más heroicas, aunque trágica, de la Historia de México, es la que escribieron con su sangre los Niños Héroes de Chapultepec. Es inconcebible que en algunas escuelas, de todos los niveles, algunos profesores, se atrevan a negar la existencia de aquellos mártires de la Patria, que cayeron abatidos por las balas del invasor yanqui, dejando un enorme vacío, tanto en la historia de nuestra patria, como en la mente y el alma inocente de sus alumnos. Por otra parte, un gran escándalo han desatado unos dizque artistas, que se han atrevido a profanar la memoria de estos grandes héroes, en aras de sus prácticas estériles, supuestamente artísticas. Son dignos de recibir el apoyo del payaso de la tele, que vive y lucra del escándalo, sin mantener su dignidad ni su palabra. Es comprensible que el actual imperio mundial, los EEUU, con su presidente a la cabeza, festejen la Batalla de Puebla, el 5 de Mayo, cuando los mexicanos lucharon y derrotaron a los intervencionistas franceses, pero ocultan la injusta, ilegal y bárbara invasión que hicieran a México ellos, los yanquis, en su afán imperialista y expansionista, por la cual despojaron a México de la mitad de su territorio. Lo que es incomprensible, pues, es que algunos individuos mexicanos actúen de acuerdo a las consignas de este moderno imperio y oculten, minimicen o hasta nieguen la epopeya de los Niños Héroes de Chapultepec. Sea, pues, este ensayo, un homenaje a la memoria de tan grandes héroes. Además, entre los personajes de la historia oficial, pocos son los que merecen el honor de ser llamados héroes, y que sus nombres sean escritos con letras de oro en los recintos oficiales. Entre ese escaso y selecto grupo de mexicanos merecen un lugar destacado Los Niños Héroes de Chapultepec. Entre 1846 y 1848, el gobierno y el ejército gringos invadieron injustamente a México y lo despojaron de más de la mitad de su territorio. Los mexicanos defendieron de manera heroica y libraron muchas batallas contra el invasor, tanto en el norte del país, como en sus costas, principalmente en Veracruz, y finalmente en la capital de la República. Entre estas batallas, nos ocupa la de Chapultepec. Chapultepec sobresale ante la planicie del Valle de México, y por la naturaleza de su topografía, era un punto que tenía su importancia en la organización general de la defensa de la ciudad. Una tradición militar consideraba a Chapultepec como la llave de la ciudad. Y era cierto que venía a ser, a su modo, y con la menguada técnica de que se disponía, un baluarte que era necesario forzar para que el cerco en torno de la ciudad quedase estrechado. No era una fortaleza inexpugnable. Tampoco un punto insignificante que los invasores yanquis desdeñasen antes de entrar en la Capital. El ejército defensor levantó varias fortificaciones, parapetos alrededor del alcázar, que disponía de dos obuses de montaña y de ocho cañones de variado calibre. El Gral. Nicolás Bravo era el comandante del lugar, teniendo por segundo al Gral. Mariano Monterde, que fungía como director del Colegio Militar. La tropa disponible, entre soldados regulares y cadetes, era de ochocientos treinta y dos hombres, según parte rendida al final por el propio Gral. Bravo, distribuidos al pie del cerro, en las inmediaciones del bosque y en los distintos puntos de la eminencia. Desde el amanecer del día 12 de septiembre de 1847, comenzó el cañoneo yanqui. Cumplía su misión el fuego de la artillería gringa, no sólo causando estragos, sino provocando también la respuesta mexicana, que a su vez se constituía en objetivo. Desgraciadamente, la concentración de soldados en la parte superior del cerro y en el edificio, dio por resultado que muchos perecieran sin haber tenido la oportunidad de combatir. La artillería de Chapultepec contestó el fuego con mucha precisión y acierto. Los ingenieros trabajaban incansablemente en reparar los estragos de los proyectiles enemigos. El jefe de la sección de ingenieros era Don Juan Cano y el comandante de artillería Don Manuel Gamboa. El bombardeo fue terrible. Comenzó poco después de las cinco de la mañana y no cesó hasta las siete de la tarde. Amaneció el nefasto día 13 de septiembre. Desde que apareció la primera luz, el bombardeo comenzó con más vigor que el día anterior, pues las baterías enemigas se habían reforzado con algunos cañones más. Poco después de que principió el cañoneo, se escucharon los ruidosos “hurras” de las fuerzas invasoras, y las columnas de ataque comenzaron a moverse con el mayor orden, siguiendo las directrices de sus jefes. Durante la noche anterior, el General Santa Anna, que había venido con un fuerte número de tropas, estableció 1,500 hombres dentro del bosque guarneciendo la gran barda que va hacia el camino de Tacubaya; con 500 hombres, un hornabeque que se había construido en el puente de Chapultepec; puso una columna de 400 hombres fuera del bosque al costado izquierdo de Chapultepec, dando su frente en la dirección de Casa Mata, y apoyando la cabeza en un fuerte parapeto que con anticipación se había construido. El resto de las tropas desplegadas en batalla con la derecha frente a la puerta de Chapultepec y el frente hacia el sudeste, se extendía hacia la garita de Belén paralelamente al acueducto. Pero ni a lo que impropiamente llamaban los americanos castillo, ni a las obras accesorias de defensa, mandó un solo soldado de refuerzo. Las tropas americanas procedentes de Molino del Rey, conducidas personalmente por el General Pillow y cubiertas por un batallón de cazadores desplegados en tiradores, penetraron en el bosque y atacaron desde luego por el lugar menos protegido, y que sólo era defendido por 80 hombres. Al mismo tiempo la brigada Cadwalader avanzaba por fuera del bosque en la dirección de la calzada de la Verónica. La resistencia fue tenaz, mas después de un cuarto de hora de combate, los soldados mexicanos se vieron obligados a retroceder, y lejos de replegarse hacia la cúspide del cerro como se les había prevenido, se dispersaron por todo el bosque, aunque sin dejar de hacer fuego sobre sus contrarios. La cortadura fue tomada a costa de algunos hombres, y los americanos prosiguieron su ataque dirigiéndose al pie del cerro; a media falda de este se encontraba alguna tropa mexicana, que con mayor bizarría y denuedo trabó combate. La fuerza que guarnecía la obra levantada en el ángulo de las dos rampas, lo rompió igualmente, con tan buen éxito, que las columnas de ataque se vieron obligadas a detenerse, desplegaron y rompieron un fuego mortífero, pero sin lograr que retrocedieran los defensores. El campo se cubrió de cadáveres; hombres heridos caían por todas partes, y el mismo General Pillow recibió dos balas que lo pusieron instantáneamente fuera de combate. El General Pillow, aunque herido gravemente, se hacía conducir en hombros a la cabeza de sus tropas, haciendo desesperados esfuerzos para impulsarlas nuevamente al ataque. No pudiendo conseguirlo y comprendiendo lo crítico de su situación, despidió a todos sus ayudantes, uno tras otro, hacia el cuartel general en solicitud de refuerzos, porque habiendo hecho entrar en línea todas sus tropas, carecía de la reserva necesaria para dar un nuevo impulso al combate. Pocos instantes después penetraron en el bosque las columnas pertenecientes a la división Quitman, y marchando a paso veloz comenzaron a entrar en línea a la derecha de las fuerzas ya empeñadas, extendiéndose hacia el interior del bosque por todo el camino de cintura que rodea el cerro. Una parte de ella rompió inmediatamente sus fuegos sobre los soldados mexicanos que defendían la barda del sur, los que viéndose atacados por la espalda, perdieron la moral y comenzaron a desbandarse a pesar de los esfuerzos de sus valientes jefes y oficiales. Con tan poderosos refuerzos, el ataque yanqui cobró nuevo vigor, y los invasores prosiguieron su marcha ascensional hacia la cúspide del cerro, arrollando cuantos obstáculos se les ponían, y no sin dejar marcado su camino con numerosos muertos y heridos. Los restos de la pequeña guarnición que cubría la obra del ángulo de las rampas, se replegaban poco a poco y sin dejar de batirse, hacia la cumbre del cerro, a la altura y en el mismo orden que lo hacían las que ocupaban la falda occidental de la posición. Al notar el General Santa Anna la multitud de dispersos que se agrupaban hacia la puerta del bosque, y al escuchar que el nutridísimo fuego de fusilería se iba acercando a la cima del cerro, se le ocurrió mandar un batallón de menos de 400 plazas en auxilio de las fuerzas nacionales que con tanta desventaja se estaban batiendo. Se lanza, pues, en columna, a paso veloz, con el arma embrazada al heroico batallón de San Blas con su bravo jefe a la cabeza, el Coronel Santiago Felipe Xicoténcatl; sube a la primera rampa en medio de una espesa lluvia de proyectiles; llega a la glorieta del ángulo y, repentinamente se encuentra a medio tiro de pistola de las tropas enemigas que en el acto rompen un fuego mortífero; al mismo tiempo es recibido de igual manera por otras fuerzas que quedaban al flanco izquierdo de su columna. El bravo batallón no se desconcierta por eso, despliega en batalla a su frente sus dos primeras compañías, las restantes forman en batalla a la izquierda y todos rompen el fuego. Aquella heroica tropa no llegaba en el momento de la victoria, sino en el del sacrificio por la patria. En pocos minutos fue destruida, y su intrépido coronel cayó en medio de los cadáveres de sus soldados, envuelto en los sangrientos paños de su bandera. Desde ese momento los invasores no encontraron obstáculo alguno. La división Pillow por el oeste del cerro, y las tropas de Quitman por el sur, prosiguieron su marcha hasta la cumbre, y cuando entre el humo y el polvo del combate comenzaron a ser vistos por los heroicos alumnos del Colegio Militar, rompieron estos también su fuego, vitoriando a la Patria y vitoriando a su Colegio, y sin que en uno solo se notara la más mínima muestra de vacilación, sino por el contrario, el arrojo y la decisión de los más aguerridos veteranos. Aquellos rostros juveniles, en los que pocos minutos antes se veía todavía la atrayente y simpática sonrisa de la juventud, se habían transformado, y con la mirada torva, las facciones descompuestas por la ira y los labios ennegrecidos por la pólvora de sus cartuchos, descargaban sus armas sobre los más espesos grupos de sus adversarios. No pareciéndoles suficiente el daño que su certero fuego producía en las filas contrarias, armaban la bayoneta dirigiendo ansiosas miradas a sus oficiales, como solicitando la orden de marchar de frente hasta cruzar el acero con los enemigos de la patria. Ante el alud de los invasores, cuya vanguardia estaba formada por una compañía del Regimiento de Nueva York, el resto de la tropa y los alumnos del Colegio Militar hicieron los últimos fuegos, en defensa del pabellón mexicano. Allí cayeron gloriosamente Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Juan Escutia, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Vicente Suárez, y muchos más cayeron heridos; pero aquellas bajas, lejos de enfriar sus ánimos, acrecentaba su valor. En ese instante las fuerzas yanquis se habían detenido, asombradas de tan tenaz resistencia, y las minas que se les habían preparado estaban materialmente cuajadas de soldados, los alumnos que esto observaban, gritaban desesperadamente: “Las minas”, “¿Qué sucede con las minas?” “¡Que les prendan fuego a las minas!” Pero las minas permanecieron mudas, nuevas tropas reforzaron el ataque y algunos instantes después, vencedores y vencidos fluían por la parte norte del cerro en medio de la más espantosa confusión, disparándose a quemarropa unos con otros y blandiendo la bayoneta con terrible actividad. En medio de aquel desorden un grupo de yanquis seguían de cerca a los alumnos Suárez y Márquez, y les exigían su rendición. Los cadetes respondieron con un firme “no” y dispararon sus armas, dejando en tierra a dos invasores. Una lluvia de balas cayó en el acto sobre ellos. Los alumnos, mezclados con algunos bravos soldados mexicanos, bajaron rápidamente el cerro por su parte norte, penetraron en el jardín botánico, y formando sus armas en pabellones, esperaron, llenos de cólera, que se les hiciera prisioneros de guerra. No podían salvarse ya, pues la puerta del bosque y todo su perímetro estaban en poder del enemigo. En esos momentos la Bandera mexicana era sustituida por el pabellón de las barras y estrellas en lo más alto del edificio. Tomado Chapultepec, el general Santa Anna, con el grueso de sus tropas, entre las que la mayor parte no habían disparado un solo tiro, se plegó a las garitas de Belén y San Cosme. Los cadetes del Colegio Militar escribieron una página de heroísmo y de limpieza que nada podrá borrar. Y todo buen mexicano, no los ayancados, siente ante su memoria una emoción lúcida, en la que se mezclan sentimientos, recuerdos y vivencias que nada las podrá empañar. Juan de la Barrera, era teniente de ingenieros y, habiendo concluido ya su carrera, prestaba sus servicios en el Batallón de Zapadores. Tenía 19 años cuando murió en su puesto, desempeñando la comisión del servicio de fortificaciones. Cayó en el hornabeque que era parte de la fortificación que se encontraba a la entrada de la calzada que del Bosque va a Juan de la Barrera nació en la ciudad de México por el año de 1827, siendo sus padres el señor Ignacio María de la Barrera, entonces Oficial 3º. De la Secretaría de Guerra y Marina, y su esposa la señora Josefa Inzáurruga de la Barrera. De su padre heredó un gran amor patrio, pues consta en documentos oficiales que su padre fue un ardiente patriota y caluroso panegirista del Plan de Iguala de Don Agustín de Iturbide, y su amor a la independencia lo animó a gastar de su peculio, para comprar manifiestos que repartió en los cuarteles de la capital, tratando de convencer a las tropas de que debían seguir el camino de la libertad de México. Esta arriesgada labor, a pesar de los peligros que acarreaba, la pudo realizar con todo entusiasmo, inculcándole a su pequeño vástago, el deseo de servir a la patria con desinterés y buena voluntad. Y así, cuando su hijo Juan apenas tenía trece años de edad, dio su consentimiento para que ingresara en el Colegio Militar y abrazara la carrera de las armas. El 15 de febrero de 1841, según consta en la lista de revista correspondiente, el joven Juan de la Barrera fue dado de alta como alumno de ese distinguido plantel, y por su acción decidida y servicial que prestó en el movimiento llamado de la Regeneración Política, fue ascendido a subteniente supernumerario de artillería, con fecha 18 de diciembre de ese mismo año, pasando a prestar sus servicios, con su nueva categoría, a la Primera Brigada del arma que radicaba en la capital, y en la que por el cumplimiento esmerado de sus funciones y la exactitud en su servicio, quedó como subteniente efectivo a partir del 13 de enero de 1843. El rutinario servicio del cuartel y de la plaza comenzó a hacer tediosa la vida de este joven oficial, toda energía y toda acción, y deseoso de mejorar su cultura y formar parte del Cuerpo de Ingenieros, el 16 de noviembre de 1843 solicitó pasar, agregado al Colegio Militar, para seguir los estudios facultativos. Se le contestó de conformidad el día 20 de noviembre. El 1º. de diciembre siguiente tuvo su alta nuevamente en el histórico plantel, como oficial en instrucción. El aprovechamiento en sus estudios, que demostraba una gran voluntad y un sincero deseo de progreso lo llevó a obtener la distinción de subteniente alumno del Colegio, el 30 de enero de 1845. Al año siguiente se inició la invasión yanqui a México, ataque que llevó, probablemente al espíritu de este joven paladín, el deseo irresistible de batirse contra los enemigos que hollaban el territorio nacional. Pronto se vieron realizados sus deseos, pues el 11 de agosto de 1847 obtuvo la baja en el plantel, para pasar al Regimiento de Ingenieros con el empleo de teniente, faltándole pocos meses para terminar sus estudios facultativos en el arma de ingenieros. No tuvo tiempo de incorporarse a su nuevo destino, pues cuando recibió su oficio correspondiente, que fue en los últimos días de agosto, ya estaba ocupado, por orden del general Monterde, Director del Colegio Militar en los trabajos de la organización defensiva del punto de Chapultepec, resultando así, más importante su permanencia en el Colegio que en su corporación, la cual estaba destrozada casi en su totalidad, debido a la terrible derrota sufrida en el campo de Padierna, los días 19 y 20 de ese agosto. Destinado a construir un hornabeque, en el punto donde se unían las calzadas de Chapultepec y Tacubaya, precisamente para cerrar esta última, trabajó en la creación de esa obra de fortificación con una tenacidad digna de mejor suerte, y el 13 de septiembre de 1847, después de batirse allí heroicamente, sufriendo el terrible bombardeo y el vigoroso asalto de las tropas yanquis, murió en su puesto atravesado por las balas enemigas. Su amor a la patria y su deber de soldado le obligaron a permanecer en su puesto y a resistir estoico las furiosas acometidas de las columnas atacantes, encontrando una muerte gloriosa, aquel día trágico, cuando apenas contaba con 20 años de vida. Por su corta edad y por su comportamiento heroico, su nombre ha quedado escrito con letras de oro en las páginas de la historia del Cuerpo de Ingenieros Militares, y en las de la vida del Colegio Militar como arquetipo de la gallardía y del honor militar. Agustín Melgar contaba 18 años, y se le tiene por originario de Chihuahua. No era ya alumno del Colegio por haber sido dado de baja al no asistir a una revista, el 4 de mayo del propio años de 1847; no pertenecía pues, al Colegio; pero cuando supo que sus compañeros estaban en peligro y su plantel iba a ser atacado y ellos se aprestaban a defender el alcázar, quiso ocupar su viejo puesto. Se le dio uniforme, arma y municiones. Hizo frente a los invasores parapetado tras los colchones del dormitorio, en la sala central, haciendo uso de su certero fusil, hasta quedar inutilizado por los balazos y heridas de bayoneta que recibiera, todas muy graves y de cuyas resultas, y en medio de los más espantosos dolores, sucumbió dos días después en el hospital que en el propio alcázar improvisaron los norteamericanos. La bravura de Agustín Melgar despertó una viva simpatía y admiración en muchos oficiales yanquis, que sabían respetar la gallardía de los opuestos. Fernando Montes de Oca, tenía 17 años. Fue muerto cuando saltaba de una ventana hacia las llanuras de Anzures, a fin de reunirse con los demás cadetes que habían bajado, al recibir la orden en ese sentido. Su cadáver permaneció insepulto durante tres días. Vicente Suárez, nació en la ciudad de Tacubaya, D. F., en la casa número 32 de la calle de la Santísima, y fue bautizado en la parroquia de la Candelaria. Era hijo de don Juan José Suárez y de doña Gertrudis María Flores. Se anota como fecha de su nacimiento el 6 de mayo de 1830, tenía 17 años cuando murió. El Ing. Ignacio Molina asegura que Suárez pertenecía a la segunda compañía, por su pequeña estatura, y que era de los más niños del Colegio. Su inmolación tiene caracteres especiales, de espartana grandeza militar. Estaba de centinela al pie de la escalera principal del Colegio, cuando la avalancha yanqui se precipitó contra él. La ordenanza le mandaba no ceder el punto, sino hasta ser relevado del puesto; pero al cabo de cuarto, que era Miguel Miramón, en el fragor de la lucha, se le olvidó la suerte del pequeño centinela, cuando se les ordenó bajar al Jardín Botánico, y este no dio un paso atrás. Abandonado, solo, replegados sus compañeros, sin más compañía que su arma, vio llegar a decenas de enemigos disparando y con la bayoneta calada, nada de lo cual lo inmutó. Con su voz de adolescente marcó el obligado “¡Alto ahí!”, que fue su última expresión articulada. Resuelto a todo, disparó su arma contra el enemigo más cercano: un negro del regimiento de Nueva York que cayó muerto. Otro negro fue atravesado por su bayoneta, pero no pudo hacer más: la multitud le rodeaba y le acosaba, y era imposible toda supervivencia. Su cuerpo, cubierto de heridas, se desplomó a poco. La lucha que sostuvo el cadete Vicente Suárez fue presenciada por José T. Cuéllar cuando este iba saltando del Castillo al cerro por el lado del mirador (oriente) para ir a reunirse en el Jardín Botánico con sus demás compañeros. Juan Escutia, En lo más recio del ataque, cuando los americanos se disponían a ascender por las rampas oeste y sur del cerro, todos los alumnos fueron mandados cuando el Capitán formar, y Domingo Alvarado, que estaba al frente de las dos compañías formadas por los alumnos, los arengó, exhortándolos a sacrificar sin vacilación sus vidas en aras de la Patria. Cuando ya los alumnos se disponían a tomar el sitio que se les había asignado, un coronel, ayudante del general en jefe, llegó precipitadamente con una orden verbal para que los alumnos bajaran al pie del cerro, por el lado oriente del mismo. Así lo hicieron todos, inmediatamente, y sólo permanecieron ocho, con autorización del propio Capitán Alvarado, defendiendo la parte del mirador, (al lado oriente del edificio). Al ir bajando Escutia por el lado oriente, que es el más escarpado, fue muerto por las balas de los invasores. Su cuerpo fue encontrado entre las peñas, acribillado, porque fue de los últimos alumnos en bajar por el escarpado lado oriente. Juan Escutia había nacido en Tepic, Nayarit, en el año de 1830. Fueron sus padres don Antonio Escutia (vizcaíno) y doña María Martínez, (de Casas Grandes, Chihuahua). Francisco Márquez, era el más joven de los alumnos, tenía apenas 15 años. Fue acribillado también en el lado oriente. Se supone que venía bajando, como lo habían hecho ya sus compañeros, y que al descubrirlo desde lo alto los yanquis, que acababan de asaltar el castillo, le tiraron con sus rifles traspasándolo en diversas partes de su cuerpo. Aunque el gran historiados jalisciense Luis Páez Brotchie, no tuvo la certeza de encontrar la fe de bautizo, no cabe duda de que Francisco Márquez nació en Guadalajara, pues en su solicitud de ingreso en el Colegio Militar, fechada el 14 de enero de 1847, expresó que no enviaba su acta de bautismo por encontrarse “en la parroquia de la ciudad de Guadalajara”. Al caer Chapultepec en poder de los yanquis, los alumnos fueron hechos prisioneros en la parte de abajo, en el Jardín Botánico, que se encontraba al lado oriental del cerro. Poco después fueron puestos en libertad. La lista de los alumnos prisioneros se conserva en el archivo del Colegio: “Director General graduado don José Mariano Monterde. Contuso. Prof. de Mecánica, Capitán Francisco Jiménez. Capitán Domingo Alvarado. Tenientes: Joaquín Argáis, José Espinosa y Agustín Peza. Tenientes de ingenieros: Miguel Alemán, Agustín y Luis Díaz. Subtenientes de alumnos: Miguel Poncel, Amado Camacho, Luis Manuet y Pignacio Peza. Alumnos: Ignacio Molina, José Cuéllar, Agustín Romero (herido), Manuel Covarrubias, Bartolomé Díaz León (herido), Andrés Mellado (herido), Lorenzo P. Castro, Ignacio Camarena, Ignacio Ortiz, Esteban Zamora, Manuel Arellano, Carlos Bejarano, Luciano Becerra, Carlos Caballero, Andrés Melgar (herido), Ignacio Valle, Santiago Hernández, Isidro Hernández, Francisco Hernández, Francisco Lazo, Pablo Banuet, Antonio Sola, Sebastián Trejo, Luis Delgado, José Páez de León, Feliciano Contreras, Luciano Montes de Oca, Adolfo Unda, Manuel Díaz, Francisco Morel, Vicente Herrera, Onofre Capelo, Magdaleno Ita, Miguel Miramón. Total cuarenta y nueve México 28 de septiembre de 1847. Mariano Andrade, rúbrica. Vo. Bo. Mariano Monterde, rúbrica” Parafraseando al General Sóstenes Rocha podemos exclamar ante los modernos apátridas: ¡Gloria eterna a las valientes tropas que sucumbieron en ese día nefasto! ¡Gloria a las valientes tropas mexicanas que defendieron la libertad contra el injusto invasor yanqui! ¡Y baldón para los ignorantes e irresolutos jefes que no supieron conducirlas! ¡Y baldón para los muy modernistas que no defienden la libertad de México y afrentan la memoria de los héroes! Por: José Antonio Rolón Velázquez LOS NIÑOS MÁRTIRES DE CHAPULTEPEC Fragmento Como renuevos cuyo aliños un viento helado marchita en flor, así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor. allí fue. Los sabinos, la cimera con sortijas de plata remecían; cantaba nuestra eterna primavera su himno al sol; era diáfana la esfera, perfumaba la flor…¡y ellos morían! Allí fue… Los volcanes en sus viejos albornoces de nieve se envolvían; perfilando sus moles a lo lejos; era el valle una fiesta de reflejos, de frescura, de luz…¡y ellos morían! Allí fue… saludaba al mundo el cielo y al divino saludo respondían los árboles, la brisa, el arroyuelo, las rosas con su olor… y ellos morían! Morían cuando apenas el enhiesto botón daba sus pétalos precoces, privilegiados por la suerte en esto: que los que aman los dioses mueren presto ¡y ellos eran amados de los dioses! ¡Sí, los dioses, la linfa bullidora cegaban de esos puros manantiales, espejos de las hadas y de Flora, y juntaban la noche con la aurora, como pasa en los climas boreales! Los dioses nos robaron el tesoro de esas almas de niños que se abrían a la vida y al bien cantando en coro! …………………………. Allí fue… la mañana era de oro, septiembre estaba en flor… ¡y ellos morían! Amado Nervo