Etnoarqueología de los Vaqueiros d`Alzada

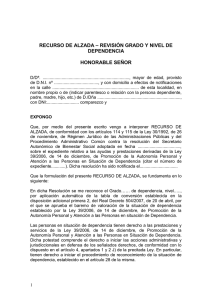

Anuncio