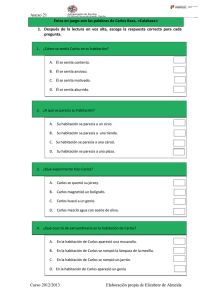

Cuentos únicos

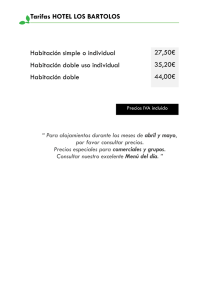

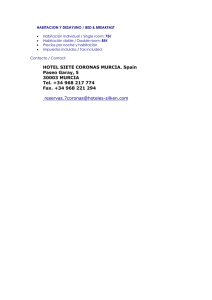

Anuncio