Alejandro Dumas El 18 de junio de 1815, en el preciso instante en

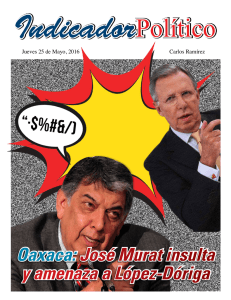

Anuncio