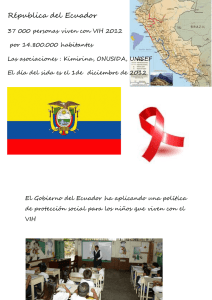

VIHy SIDA en las Américas

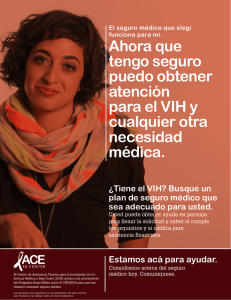

Anuncio