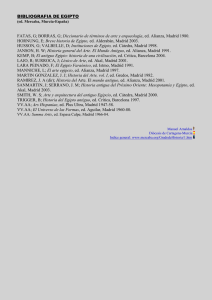

La Egipcia

Anuncio