Piromanía (comportamiento incendiario)

Anuncio

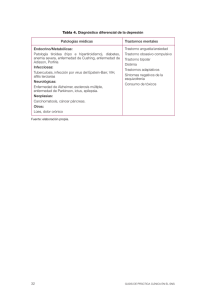

PIROMANÍA ¿Qué es el comportamiento incendiario? El comportamiento incendiario en los niños y adolescentes es el resultado de una interacción compleja de factores individuales, sociales y ambientales. Hay un rango de actividades incendiarias que representan diferentes niveles de severidad psicopatológica. Aunque la información epidemiológica actual es escasa, hay estudios anglosajones que sugieren que los adolescentes de 18 años e incluso menores, representan una proporción significativa de individuos involucrados en comportamientos incendiarios. Varias perspectivas teóricas presentan hipótesis respecto a los factores causales de este tipo de comportamiento. La investigación que apoya a estas teorías sugiere que hay un grupo común de rasgos clínicos. Un diagnóstico rápido de la piromanía puede llevar a una intervención con éxito. Existe una gran variedad de métodos terapéuticos efectivos para reducir este tipo de conducta en los niños y adolescentes. El desarrollo del comportamiento con el fuego en los niños y adolescentes puede verse bajo una secuencia natural de fases psicosociales. Existen al menos tres fases secuenciales del comportamiento respecto al fuego: interés por el fuego, experiencias de iniciación con el fuego y prender fuego. Estas categorías representan niveles crecientes de involucración con el fuego. Experimentando cada una de estas fases secuenciales, la mayoría de los niños aprenden, según su edad, comportamientos de seguridad respecto al fuego. Sin embargo, para un porcentaje de niños, la influencia de factores de riesgo, como déficits en el funcionamiento emocional, dificultades en el entorno familiar, o frecuentes acontecimientos vitales estresantes, afectan a su desarrollo y producen experiencias de iniciación con el fuego de manera no supervisada, prender fuego repetida e intencionalmente, y provocar incendios. 頴頴頴蘟相相相 El interés por el fuego es experimentado por la mayoría de los niños de 3 a 5 años. Hay varias maneras por las que los niños y adolescentes expresan su interés por el fuego. Por ejemplo, preguntando “¿Cómo de caliente es el fuego?” o “¿Qué hace que el fuego queme?”. O pueden incorporar el fuego a su juego, llevando sombreros de fuego, jugando con camiones de bomberos, o cocinando comida en sus cocinas de juguete. El interés por el fuego representa una de las muchas curiosidades que los niños tienen sobre las propiedades físicas de su entorno natural. Las experiencias de iniciación con el fuego ocurren experimentando con cerillas u otras fuentes de ignición. Este tipo de comportamiento emerge en los niños entre los 5 y los 9 años, y se observa predominantemente en varones. Cuando esta experimentación tiene lugar bajo condiciones controladas y supervisadas, el resultado es el desarrollo de comportamientos competentes y seguros respecto al fuego. Por ejemplo, si los niños piden y se les da permiso para encender las velas de su tarta de cumpleaños, están aprendiendo las condiciones bajo las cuales es seguro prender una cerilla y encender las velas. A los niños se les puede dar la responsabilidad apropiada respecto al fuego en edades específicas, aunque esta responsabilidad no debería darse prematuramente. Enseñar a los niños la importancia del fuego en su ambiente y ayudarles a ganar maestría y control sobre él, son beneficios obtenidos al participar en actividades de fuego supervisadas. Desgraciadamente, una gran mayoría de niños participa en actividades de fuego no supervisadas. Los estudios estiman que más del 60% de los niños interesados en el fuego están involucrados por lo menos con un incidente de fuego no supervisado (Gaynor y Hatcher, 1987). Además muchos niños no admitirán haber participado en estas actividades a menos que se les pregunte específicamente por ello. La mayoría de las experiencias con el fuego no supervisado se trata de un episodio único principalmente motivado por la curiosidad. Los fuegos resultantes son accidentales, no intencionados, y si un fuego escapa al control, los niños realizan serios intentos de extinguir el fuego por ellos mismos o pedir ayuda. Aunque estos incidentes no son planeados y ocurren sólo una o dos veces en la mayoría de los niños, se estima que aunque la probabilidad de acabar en un fuego significativo es bastante baja, esta probabilidad se incrementa significativamente en posteriores episodios relacionados con el fuego. Por ello, aunque actividades de fuego no supervisadas pueden ser el resultado de curiosidad inocente o de comportamiento accidental, los riesgos de iniciar un fuego importante y las consecuencias resultantes exceden a los beneficios del aprendizaje que puede resultar de la experimentación de los niños y adolescentes. A los 10 años de edad la mayoría de los niños ha aprendido las reglas de seguridad y prevención ante el fuego, y son capaces de realizar actividades relacionadas con el fuego como ayudar a encender una chimenea, una barbacoa familiar o un fuego de campamento. Si se han dado los adecuados esfuerzos educativos facilitando experiencias en casa y en el colegio, los niños habrán adquirido un sentido de competencia y maestría sobre un aspecto fascinante y poderoso de su ambiente físico. Sin embargo, para un número de niños, lo que comienza como uno o dos incidentes con fuego no supervisados, les conduce a una conducta incendiaria intencional y repetida. Factores diferenciales entre una experiencia iniciática con el fuego y la conducta incendiaria patológica Historia Método Motivo Ignición Motivo Comportamiento Experiencia de iniciación Conducta patológica Episodio único No planeado Accidental Disponible Inespecífico Apagar el fuego Recurrente Planeado Intencional Adquirida Específico Escapar El comportamiento incendiario patológico se caracteriza por una historia de múltiples igniciones que tiene lugar durante al menos un periodo de 6 meses. La naturaleza y extensión de estas igniciones puede variar, desde padres que encuentran velas quemadas en la habitación de sus hijos a incendios que requieren llamar a los bomberos. Las igniciones normalmente son planeadas, opuestas al hecho de ser un acto impulsivo. Las fuentes de ignición, como cerillas y encendedores, a menudo se buscan, adquieren y ocultan hasta ser necesitadas. La actividad de prender el fuego normalmente ocurre en un área oculta o aislada en o cerca del hogar, donde haya poca posibilidad de detección inmediata por parte de un adulto o figura de autoridad. Cuando se prepara un fuego a menudo hay un intento de reunir materiales inflamables y combustibles, como viejos periódicos, trapos o productos químicos, como pinturas y alcohol, para usar como ayuda a la hora de extender el fuego. Estos fuegos pueden ser motivados por una variedad de razones, incluyendo la venganza y el enfado, la búsqueda de atención, las travesuras maliciosas, el ver quemar el fuego, y en un pequeño número de casos adolescentes, el beneficio. El objetivo perseguido al iniciar un fuego a menudo tiene un valor significativo debido a la importancia emocional del fuego. Por ejemplo, si un joven ha prendido fuego a los cojines de la silla favorita de su madre, entonces es probable que la motivación primaria para ello resida en la naturaleza de la relación entre la madre y su hijo. Tras el fuego, los jóvenes no suelen admitir voluntariamente estar involucrados en la ignición. Si el fuego queda fuera de control, más que pedir ayuda, probablemente escaparán a un lugar seguro, a veces para observar cómo quema y esperar la llegada de los bomberos. ¿A cuántos jóvenes les ocurre este problema? Los estudios epidemiológicos actuales hacen referencia fundamentalmente a poblaciones norteamericanas, ya que en nuestro país la prevalencia de la piromanía entre los niños y adolescentes es muy baja. En Estados Unidos los datos epidemiológicos son más elevados que en Europa. Allí los incendios provocados por niños son la segunda causa de muerte infantil (la primera son los accidentes automovilísticos) entre los 6 y los 14 años, y la primera causa de muerte en niños preescolares (Hall, 2000; citado por Gaynor). Entre un 2 y un 3% de consultas psiquiátricas infantiles tienen como causa comportamientos relacionados con el fuego. ¿Qué características clínicas tienen estos niños y adolescentes? La información sobre las características clínicas de niños y adolescentes pirómanos proviene primariamente de estudios descriptivos, con una proporción inferior de datos a partir de investigaciones empíricas con rigurosos criterios científicos. Hay una cantidad creciente de especulación clínica que sugieren subtipos motivacionales para describir el comportamiento incendiario (Canter y Fritzon, 1998). Estos subtipos motivacionales son intuitivamente útiles como punto de partida para ayudarnos a entender el marco conceptual del comportamiento incendiario y ofrecen una explicación relativamente singular del desarrollo de este tipo de comportamiento en los niños. No obstante, carecen de investigación y validación empírica. Los cuatro subtipos motivacionales son: curiosidad (fuegos como resultado de la experimentación o accidentes); problemas/dificultades (fuegos como expresión de distrés psicológico); delincuencia (conseguir destrucción, control o daño intencionadamente); patológico (fuegos debidos a trastornos mentales severos). Se ha propuesto organizar las características clínicas del comportamiento incendiario en tres categorías principales: características individuales, circunstancias sociales y condiciones ambientales. Cada una de estas categorías comprende factores de riesgo específicos que predicen los rasgos esenciales de niños y adolescentes incendiarios. Existe un cuerpo de investigación que apoya la idea de que los niños y adolescentes incendiarios se pueden dividir en dos grandes grupos de edad: niños con una edad media de unos 8 años y adolescentes a partir de 13 años. Se hipotetiza que la naturaleza bimodal de esta distribución de edad distingue dos clases diferenciales de prendedores de fuego, un grupo más joven con características clínicas y motivos que difieren significativamente de aquellos del grupo de mayores. ¿Cómo es la piromanía en los niños? La información demográfica indica que los niños pirómanos con una media de 8 años de edad son predominantemente varones provenientes de un entorno socioeconómico mixto. La mayoría de estos estudios sugieren que estos niños poseen una inteligencia media. Sin embargo no les va nada bien en el colegio, y este hallazgo puede relacionarse con una serie de estudios que sugieren que estos niños sufren una incidencia superior a la media de trastornos de aprendizaje. Hay estudios que señalan ciertos tipos de experiencias que ocurren en la vida de estos niños que pueden tener una relación con su comportamiento incendiario. Por ejemplo, un estudio sugiere que los niños pirómanos entre 6 y 10 años sufren un mayor número de enfermedades físicas crónicas, incluyendo alergias y problemas respiratorios. No ha habido intentos de replicar estos hallazgos, aunque hay una hipotética relación entre enfermedad crónica y el desarrollo de comportamiento violento en los niños. Algunos estudios también muestran una relación significativa entre abuso, negligencia y conducta incendiaria en los niños. La naturaleza específica de la relación entre haber experimentado abuso, negligencia y conducta incendiaria queda para ser explicada clínica y empíricamente, aunque una hipótesis sugiere que el hecho de provocar un fuego es una estrategia inapropiada para enfrentarse a un ambiente adverso o un método de enviar una “señal de humo” para indicar distrés psicológico. El estilo emocional de estos niños se ha descrito en estudios clínicos como aquel en el que aparecen marcadas dificultades en modular sentimientos de enfado y venganza. Se ha sugerido que estos niños no solo son incapaces de entender o reconocer estos tipos de sentimientos cuando ocurren, sino que no tienen la experiencia ni habilidad de expresarlos de manera socialmente aceptable. Consecuentemente usan el fuego como medio de expresión de sentimientos acumulados de enfado, venganza y agresión. Esto viene parcialmente apoyado por trabajos clínicos que sugieren que los objetos usados por estos niños para iniciar el fuego son a menudo objetos y posesiones de aquellos a los que se dirige su enfado. Por ejemplo, hay informes clínicos de niños que admiten incendiar la cama de su madre porque estaban enfadados con ella. La justificación primaria de este estilo emocional proviene sólo de observaciones clínicas; sin embargo, se necesita futuro trabajo empírico para verificar estos hallazgos. El patrón comportamental de este tipo de niños se ha caracterizado como hiperactivo, impulsivo y travieso. Aunque la clásica argumentación de la interrelación de la triada conductual de enuresis, crueldad a los animales y piromanía no se ha sostenido bajo un escrutinio más reciente, otros trabajos recientes sugieren que puede haber una relación entre abuso animal y ofensas a la propiedad, incluida la piromanía. Informes clínicos indican que estos niños tienen dificultad para controlar su genio y suelen destruir sus juguetes y otros objetos personales en ataques de cólera. Este patrón comportamental es consistente con el estilo emocional previamente descrito de enfado acumulado y agresión descargada de manera socialmente inapropiada e inaceptable. Hay una creciente cantidad de literatura indicando que estos niños provienen bien de hogares monoparentales, bien de familias donde uno de los dos padres, normalmente el padre, está ausente durante largos periodos. Los patrones de interacción familiar en estos niños se han caracterizado por un mayor uso de métodos severos de disciplina, incluyendo castigo corporal y un ambiente no afectivo, distante, negativo y conflictivo. Las familias de estos niños tienden a exhibir patrones de interacción familiar más agresivos verbal y físicamente que las familias de los niños que no muestran la conducta incendiaria. En último lugar existe un cierto número de estudios que sugieren que los padres de estos niños tienen historias psiquiátricas significativas, incluyendo uno o más miembros de la familia con diagnóstico de personalidad antisocial, alcoholismo o depresión. Aunque mucha de esta información sobre patrones familiares proviene de impresiones clínicas, representa un fuerte punto de partida para futuro trabajo empírico. La información sobre el comportamiento de estos niños en situaciones sociales es limitada. Trabajos preliminares sugieren que estos niños tienen una gran dificultad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas. Adicionalmente los estudios han mostrado que cuando se encuentran ellos mismos en situaciones sociales, exhiben un juicio pobre y son incapaces de planear y anticipar resultados. El grado con el que estos niños se sienten separados, solos y aislados puede tener un efecto en su necesidad de ganarse la atención y el reconocimiento a través del comportamiento incendiario. Los niños suelen empezar encendiendo el fuego estando solos, más que en compañía de amigos. Si se ganan el reconocimiento de sus compañeros como resultado de su conducta, entonces su implicación con el grupo de iguales no sólo refuerza su comportamiento incendiario, sino que aumenta la probabilidad de que se repita. Estas observaciones respecto a su comportamiento en relaciones sociales son especulativas, y hasta que no se lleve a cabo más trabajo sistemático, se presentan sólo como posibles pistas para investigación posterior. Hay evidencias que indican que niños de educación primaria con historias de incendios experimentan problemas académicos y comportamentales significativos en el colegio. La mayor proporción de dificultades de aprendizaje experimentadas por estos niños puede explicar parcialmente este pobre rendimiento académico. Además, algunos de estos niños tienen también un diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por lo que probablemente tengan dificultades para concentrarse y completar el trabajo asignado. Como resultado de sus fracasos académicos, puede que estos niños se sientan frustrados y enfadados, y que exterioricen sus sentimientos, generando así problemas conductuales y comportamentales en el colegio. Estos estudios sugieren que no es probable que este tipo de niños tenga experiencias exitosas y gratificantes en el colegio. Se ha hipotetizado que existen condiciones ambientales inmediatas que desencadenan el comportamiento incendiario en los niños y lo refuerzan una vez ha ocurrido. Se ha sugerido que existen antecedentes estresores que tienen lugar en la vida de estos niños y adolescentes y que desencadenan reacciones emocionales particulares. Estos antecedentes estresores desencadenan sentimientos acumulados de enfado y venganza experimentados por estos niños. El acto de encender el fuego es motivado por la descarga emocional de agresión y enfado o por sentimientos de venganza. El hecho de prender el fuego da cabida por un lado a las propiedades de refuerzo positivo de atención, y por otro a los resultados negativos de pérdida de propiedad, injuria y castigo. Aunque intuitivamente interesante, estas asunciones deben ser examinadas de manera sistemática, bien a través de observación clínica o por investigación empírica. ¿Cómo es la piromanía en los adolescentes? Aún hay menos estudios sistemáticos focalizados en la descripción de las características clínicas de los adolescentes pirómanos. La información demográfica indica que la proporción de chicos respecto a chicas es de 10 a 1. La mayoría de estos chicos está en el rango de edad de 15 a 18 años. Hay algún trabajo que indica que estos adolescentes son de inteligencia media; sin embargo, tienen largos historiales de dificultades académicas y comportamentales en el colegio. Hay algunos estudios preliminares que sugieren que estos adolescentes son más propensos a tener ciertos tipos de experiencias y conflictos. Por ejemplo, un estudio sugiere que los adolescentes con historiales de incendios sufren un mayor número (respecto a la media) de accidentes con heridas físicas. Una explicación plausible de este hallazgo es que estos adolescentes son más corredores de riesgo y dicho comportamiento acaba más frecuentemente en accidente. De igual manera una serie de estudios muestra que estos adolescentes pueden experimentar un mayor nivel de arousal sexual y excitación fantasiosa. También hay algún trabajo que concluye que estos adolescentes experimentan más conflictos sexuales y de género. Esta información, sin embargo, emerge de un limitado número de investigaciones que se apoyan en impresiones clínicas más que en observación empírica controlada. Algunos estudios clínicos caracterizan el estilo emocional de estos adolescentes, describiéndolos como personas enfadadas y agresivas que se preocupan poco por las reglas y normas sociales. Pueden sentir excitación y desafío antes de prender el fuego. Una vez que lo han hecho no sienten culpa o remordimiento por su acción. Estos adolescentes no son capaces de experimentar un sentimiento emocional de manera profunda y su conducta resultante refleja su restrictiva capacidad de expresión emocional. Este patrón de funcionamiento emocional es similar al encontrado en patrones de personalidad antisocial y delincuente. El comportamiento de los adolescentes pirómanos se caracteriza como incansable, impulsivo, malicioso y desafiante. Además estos adolescentes muestran mayores niveles de comportamiento imprudente. Estos hallazgos preliminares sugieren que si estos adolescentes se encuentran en una situación donde las fuentes de ignición o los materiales para el fuego están disponibles, será menos probable que controlen su impulso de encender el fuego y más probable que se dejen llevar por su comportamiento incendiario agresivo y desafiante. Hay algunos trabajos que investigan la relación entre la presencia de trastorno mental, diagnóstico psiquiátrico, y piromanía. Varios estudios indican la relación entre el trastorno de conducta infantil y el desarrollo de comportamiento antisocial en los adolescentes. Estudios de adolescentes involucrados en incendios que acaban en arresto revelan que la reincidencia criminal está significativamente relacionada con la dependencia del alcohol en los chicos y con la autoagresividad y los intentos de suicidio en las chicas. Además es más probable que los adolescentes pirómanos con diagnóstico psiquiátrico recaigan en delitos de incendios que los adolescentes pirómanos que no están diagnosticados con un trastorno mental. Hay acuerdo clínico y empírico sobre la relación entre la calidad de vida familiar y la predicción de comportamiento incendiario en los adolescentes. Los adolescentes pirómanos suelen provenir de hogares monoparentales en los que los patrones en los que predominan los patrones de supervisión y disciplina inconsistentes. Excesivo control parental y reducida supervisión parecen estar relacionados con el comportamiento delincuente incendiario en los adolescentes. Algunos estudios sugieren que es probable que estos adolescentes tengan historias de abuso físico y otros patrones violentos de interacción en su familia. Estas familias muestran un funcionamiento significativamente más patológico en áreas como resolución de problemas y comunicación, respecto a las familias de adolescentes no problemáticos. También hay relación entre el comportamiento incendiario y la psicopatología parental. En concreto, el alcoholismo paternal y la psicosis maternal incrementan el riesgo de recaídas en los adolescentes pirómanos. Tanto como en el comportamiento de adolescentes normales, la participación en el grupo de iguales influencia en gran medida en comportamiento de los adolescentes incendiarios. Estudios actuales confirman el efecto de un grupo negativo en el desarrollo del comportamiento delincuente. La mayoría de los adolescentes comienzan el fuego con uno o dos amigos. Los casos clínicos indican que el grupo de amigos apoya y anima el hecho de prender fuego, y hasta proporciona un ambiente seguro en el que los adolescentes pueden refugiarse una vez iniciado intencionadamente un fuego destructivo. La evidencia sugiere que la afiliación continuada con este tipo de grupo promueve la continuidad del comportamiento delictivo más allá de la adolescencia. El hecho de prender fuego es visto por el grupo como un comportamiento aceptable y los adolescentes pueden creer que su comportamiento les proporcionará cierto grado de atención y reconocimiento en el grupo. El apoyo del grupo de amigos al comportamiento incendiario puede ser uno de los factores sociales más influyentes en reforzar la probabilidad de que el comportamiento se repetirá mientras no sea descubierto y no tenga consecuencias inmediatas ni a largo plazo. El rendimiento académico, el comportamiento en el colegio y el hacer novillos se relacionan con la conducta delincuente, incluyendo la incendiaria, en los adolescentes. Los logros académicos de los adolescentes pirómanos están significativamente por debajo de la media. Estos jóvenes tienen largos historiales de fracaso escolar, y puede que estén uno o dos años por detrás de la clase que les correspondería por su edad. Hay estudios que indican que estos adolescentes a menudo son disruptivos en clase y a menudo se meten en peleas con sus compañeros. Muchos de ellos han suspendido numerosas veces o bien han sido expulsados de más de un colegio. Algunas condiciones ambientales, como estresores específicos, pueden estar directamente relacionadas con los incendios provocados por adolescentes. Es probable que en estos estresores se incluyan alteraciones frecuentes y repentinas en las relaciones familiares, por separación, divorcio o muerte. Se ha constatado que este tipo de alteraciones se dobla en los adolescentes pirómanos respecto a los que no lo son. Los padres de estos adolescentes afirman que sus hijos experimentaron un mayor grado de estrés en sus vidas en los seis meses anteriores al fuego. La información clínica sugiere que, al menos en algunos casos, inmediatamente antes de prender el fuego, los adolescentes pueden engancharse al consumo de alcohol o de drogas. Además hay casos en los que el comportamiento incendiario va acompañado de otros actos delincuentes, incluyendo pequeños robos y vandalismo. Se ha descrito que inmediatamente después prender el fuego los adolescentes suelen dejar la escena e ir a un punto seguro desde el que observar cómo quema el fuego. No es probable que pidan ayuda para apagarlo. Esto es consistente con la idea de que tampoco es probable que estos adolescentes experimenten culpa o remordimiento una vez iniciado el fuego. Quizás, si experimentaran estos sentimientos, emprenderían las acciones apropiadas para ayudar a apagar el fuego. La atención y reconocimiento que pueden obtener de su grupo de referencia probablemente reforzará la conducta incendiaria, especialmente si ésta no es descubierta. Parece como si estos adolescentes experimentaran relativamente poco miedo al castigo por su actividad delictiva, ni consideraran los potenciales resultados negativos de pérdida de propiedad o daño personal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la piromanía? El diagnóstico psiquiátrico más frecuentemente asociado a la piromanía es el trastorno de conducta. Los rasgos clínicos más característicos de este trastorno son las dificultades de comportamiento en casa y en la escuela, la baja autoestima, los pobres resultados académicos y la baja tolerancia a la frustración, que desemboca en irritabilidad y ataques de ira. Además, la ocurrencia del comportamiento incendiario es un buen predictor de comportamiento agresivo y antisocial en jóvenes diagnosticados con trastorno de conducta. Es probable que los varones pirómanos diagnosticados con trastorno de conducta tengan historias de dependencia del alcohol; mientras que las chicas o mujeres pirómanas con trastorno de conducta a menudo tienen historias de alteración del estado de ánimo con autolesión o intentos de suicidio. También es más probable, tanto entre chicos como entre chicas, que cuando existe la concurrencia de ambos diagnósticos, el trastorno de conducta desemboque en comportamiento criminal más persistente. Algunos estudios relacionan hiperactividad, déficit de atención, piromanía y trastorno de conducta. No obstante es necesario realizar más investigación empírica para determinar hasta qué punto esto es cierto y la naturaleza de dichas conexiones. También hay estudios que indican la relación entre piromanía y algunos trastornos mentales graves como la esquizofrenia, la disfunción cerebral orgánica y el retraso mental. Algunos de estos estudios sugieren que la piromanía ocurre en jóvenes psicóticos en respuesta a cierto tipo de delirios. El papel jugado por la piromanía en la psicopatología severa es aún desconocido y queda abierto a especulación teórica y evaluación empírica. El diagnóstico de piromanía en niños se remonta a 1951 (Lewis y Yarnell), aunque actualmente suele reservarse fundamentalmente para adultos. Entre los criterios diagnósticos DSM-IV se encuentran: i) provocación deliberada e intencionada de un incendio en más de una ocasión, ii) tensión o activación emocional antes del acto, iii) fascinación, interés, curiosidad o atracción por el fuego y su contexto situacional, iv) bienestar, gratificación o liberación cuando se inicia el fuego, o cuando se observa o participa en sus consecuencias. ¿Cuál es el tratamiento de la piromanía? Los objetivos de una estrategia terapéutica efectiva son el eliminar el comportamiento incendiario y modificar la psicopatología subyacente. Se han desarrollado técnicas psicoterapéuticas específicas para este tipo de problema. Ya que la evidencia teórica y empírica sugiere que existe un complejo número de variables asociadas a la piromanía, la tendencia es la de la aplicación de terapias multidisciplinares. Muchas de estas aproximaciones terapéuticas son de reciente aplicación, por lo que carecen de estudios empíricos que apoyen su efectividad. A pesar de ello, las evaluaciones clínicas de estos métodos sugieren que, por lo menos a corto plazo, son efectivas en eliminar el comportamiento incendiario de estos niños y adolescentes. La psicoterapia individual y familiar son las dos modalidades predominantes. El foco principal de la psicoterapia individual reside en la eliminación inmediata del comportamiento incendiario, y secundariamente en provocar cambios en la psicopatología subyacente. La modificación de conducta y la terapia cognitivo-conductual son los dos tipos de tratamiento más usados. El principal objetivo de la psicoterapia cognitivo-conductual es el enseñar a los jóvenes a reconocer la urgencia de prender el fuego, interrumpir la conducta antes de que comience y sustituir dicha conducta por comportamientos socialmente adecuados para expresar sus emociones subyacentes (Bumpas, 1983). Existe un número de técnicas utilizadas en modificación de conducta que resultan útiles para eliminar o reducir el comportamiento incendiario, como el castigo, el refuerzo positivo, etc. Muchas de estas técnicas son utilizadas de manera conjunta. En algunos casos se ha utilizado la Terapia Familiar Breve, fundamentalmente reestructurando la autoridad parental, modificando los patrones de comunicación e interacción entre padres e hijos, e incluso fijando normas de seguridad y protección para la familia. También existen algunos programas de tratamiento hospitalario, de orientación psicodinámica y conductual. En el primer caso el tratamiento se basa en la naturaleza de la alianza terapéutica establecida entre el paciente y el personal hospitalario. En el segundo caso se identifican -para cambiarlos- los comportamientos específicos, incluyendo a los miembros de la familia en el proceso terapéutico una vez que la conducta incendiaria se ha eliminado. La aproximación multidisciplinar es consistente con la idea de la unión de una compleja red de factores individuales, sociales y ambientales y el desarrollo del comportamiento incendiario patológico en niños y adolescentes. Este tipo de tratamiento incluye la eliminación del comportamiento incendiario, la mejora de habilidades sociales, emocionales y de funcionamiento académico. Se utilizan, entre otras, técnicas cognitivas de control del impulso, técnicas de relajación y el entrenamiento en habilidades y conocimientos de seguridad y supervivencia respecto al fuego. La selección de la mejor estrategia de intervención dependerá de la severidad de la piromanía y su sintomatología asociada. Si ésta es severa y el niño o adolescente representa un peligro para él mismo, se recomienda la hospitalización. En caso contrario pueden aplicarse las técnicas mencionadas anteriormente fuera del contexto hospitalario. La evidencia clínica apoya dichas técnicas, hasta que se desarrolle una evaluación científica más rigurosa sobre la efectividad relativa de cada una de estas aproximaciones terapéuticas. BIBLIOGRAFÍA GENERAL − American Psychiatric Association DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Masson. Barcelona 1995. − Bumpass, E., Fagelman, F. y Brix, R. Intervention with children who set fires. American Journal of Psychotherapy, 37, 328-345. 1983. − Canter, D. y Fritzon, K. Differentiating arsonists: a model of firesetting actions and characteristics. Criminal Psychology, 3, 73-96. 1998. − Gaynor, J. y Hatcher, C. The Psychology of Child Firesetting: detection and intervetion. Brunner-Mazel. New York 1987. − Hanson, M. et al. Firesetting during the preschool period: assessment and intervention issues. Canadian Journal of Psychiatry, 40, 299-303. 1995.

![[Video] Ataques incendiarios del FLT por la defensa de la](http://s2.studylib.es/store/data/004273537_1-3ea2ca8a4bf68b5a53f310473edb8307-300x300.png)