El sonámbulo

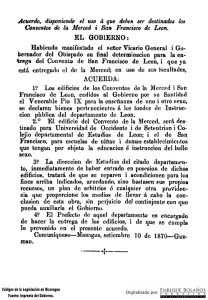

Anuncio