Autores en el exilio

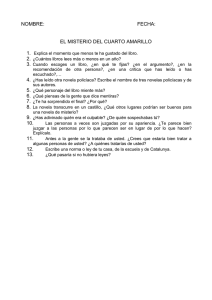

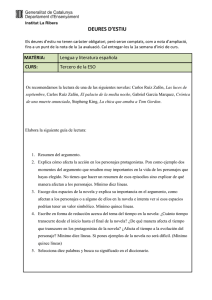

Anuncio

Literatura española. 4º E.S.O. ~ LA NARRATIVA A PARTIR DE LA GUERRA CIVIL ~ Contexto La Guerra Civil española (1936 – 1939) supuso un profundo corte en la evolución literaria española debido a una serie de razones: a. La muerte de algunos de los grandes modelos de la novela española del siglo XX (Unamuno, Valle-Inclán). b. El exilio obligado de otros autores que habían comenzado a destacar en la década de los treinta: Max Aub, Francisco Ayala, Ramón J. Sénder, etc... c. Las nuevas circunstancias políticas y la censura impiden que se siga con una tendencia de novela de corte social que se venía haciendo desde la década de los treinta. d. Esas mismas circunstancias históricas (miseria, desigualdades, falta de libertades, etc.) hacen que pierda sentido otra de las tendencias novelísticas anteriores a la Guerra, como es el caso de la novela deshumanizada y vanguardista. Como consecuencia de las razones expuestas, la novela española en la década de los 40 debe, prácticamente, comenzar de nuevo. ♠ Autores en el exilio Entre los novelistas que abandonan España y parten al exilio como consecuencia de la derrota republicana en la guerra, suelen distinguirse tres grupos generacionales: el primero, el de los novelistas nacidos antes de 1900; el segundo, el de los nacidos ya en el siglo XX que habían publicado obras antes de exiliarse; el tercero, el de los que empiezan a publicar después de 1939 en el exilio. Hay, por tanto, en el exilio autores de edades muy distintas. Destacan: - Max Aub (1903-72), uno de los más emblemáticos. Algunas obras: las seis novelas que componen el ciclo “Campos”. - Ramón J. Sender (1901-82). Algunas obras: Réquiem por un campesino español (53), La tesis de Nancy (62). - Rosa Chacel (1898-1994). Algunas obras: Memorias de Leticia Valle (46), Barrio de maravillas (76). - Francisco Ayala (1906-2009). Algunas obras: Muertes de perro (58), El fondo del vaso (62). 1 Literatura española. 4º E.S.O. ♠ Autores en España En lo referente a la periodización de la novela que se inicia después del año 1939 en España, la crítica literaria ha señalado cuatro etapas sucesivas: 1. Años 40, la posguerra: el Realismo existencial 2. Años 50: el Realismo social 3. Años 60 – hasta el 75: la Renovación de las técnicas narrativas 4. La novela escrita desde 1975, caracterizada por la diversidad y el eclecticismo 1. Años 40. LA NOVELA DE POSGUERRA TENDENCIAS Como ya hemos visto, la novela española después de la Guerra Civil necesita comenzar de nuevo. De nada vale lo hecho con anterioridad, ya que las peculiares circunstancias en que se encuentra el país impiden seguir las tendencias anteriores. Los novelistas de estos primeros años, por tanto, tendrán que buscar un nuevo camino, y ese hecho explica que nos encontremos en la década de los 40 con múltiples tendencias novelísticas, en las que destacan: a. Por un lado, la novela triunfalista, que defiende las nuevas circunstancias políticas del país. Esta novela defiende los valores tradicionales (Dios, Patria, Familia) y justifica la Guerra Civil y sus consecuencias, culpando de las mismas al bando perdedor. Es lo que hace, por ejemplo, Agustín de Foxá en Madrid, de corte a checa. b. Por otro lado, se dan a conocer otros escritores que ven la guerra y sus consecuencias con dramatismo, y entran en el fondo de la desolada sociedad española. Su narrativa se inscribe en el Realismo existencial. ► En la novela existencial, el protagonista narra en primera persona, desde su único punto de vista, su peripecia individual, que está en conflicto con el destino o con las circunstancias cotidianas. Los personajes, dominados por la angustia existencial, la tristeza y la frustración, soportan a duras penas su desarraigo y falta de esperanza. La novela existencial, por tanto, constituye un primer intento de renovación frente a la novela triunfalista que se fomentaba desde el régimen franquista. 2 Literatura española. 4º E.S.O. • Novelas existenciales destacadas: Nada de Carmen Laforet ganó el premio Nadal en 1945; La sombra del ciprés es alargada de Miguel Delibes también ganó el premio Nadal, en 1947; Javier Mariño de Gonzalo Torrente Ballester. c. El tremendismo es una corriente narrativa de argumento truculento, que retrata un mundo y unos personajes dominados por la violencia y la miseria, y con un lenguaje propio del medio rural. Esta corriente es iniciada por Camilo José Cela con La familia de Pascual Duarte en el año 1942. TEMAS Los temas principales de esta época podrían reducirse a dos: - La incertidumbre de los destinos humanos - La ausencia o dificultad de comunicación personal. Las novelas de este período giran en torno a la amargura de las vidas cotidianas, la soledad, la inadaptación, la muerte y la frustración. PERSONAJES Los personajes se adaptan a estos temas, de forma que los protagonistas serán seres marginados socialmente (Pascual Duarte, en la novela de Cela, es un condenado a muerte), angustiados y desarraigados (la protagonista de Nada llega a Barcelona para estudiar y allí se encuentra fuera de su ambiente, insegura y triste). Las causas de esta amargura vital se encuentran en la sociedad de la España de los años cuarenta, marcada por la pobreza, la incultura, la violencia, la persecución política, la falta de libertades... Pero en ninguna de estas novelas encontraremos una crítica o denuncia directa. Para eso habrá que esperar a los años cincuenta. TÉCNICAS Técnicamente, las novelas de los años 40 se caracterizan por su sencillez y tradicionalidad: - Narración cronológica lineal, sin saltos temporales - Narrador en tercera persona o en primera persona autobiográfico - Empleo del monólogo 3 Literatura española. 4º E.S.O. El argumento de: → La familia de Pascual Duarte (1942) de Camilo José Cela Relato autobiográfico en primera persona, en el que el protagonista cuenta, desde la cárcel, su vida y los diferentes crímenes que lo han llevado hasta la pena de muerte. Contiene escenas de violencia y lenguaje propio del medio rural. El argumento de: → Nada (1945) de Carmen Laforet Narra en primera persona las experiencias de Andrea, una joven que llega a Barcelona para estudiar en la universidad y sufre sucesivas decepciones en el ambiente opresivo y asfixiante de parte de su familia, con la que convive. Su estilo es espontáneo, fresco y directo. 2. Años 50. EL REALISMO SOCIAL En la década de los cincuenta, la censura se relaja y ese hecho permitirá la aparición de novelas en las que la denuncia de la pobreza, la persecución y la injusticia sean los temas predominantes. A esta tendencia se le ha llamado novela social y no es exclusivamente española, sino que durante todo el siglo XX venía existiendo una serie de obras que habían convertido la denuncia social en la base de sus argumentos. ► En los años cincuenta, el filósofo francés Jean Paul Sartre define lo que es esta “Literatura social”. Así, afirma: “La literatura no debe reflejar solo la realidad, sino explicarla e, incluso, transformarla” Sartre, por tanto, se aleja del realismo tradicional del siglo XIX que pretendía exclusivamente reflejar la sociedad, sin opinar sobre ella. En la literatura española de la década de los cincuenta, debemos distinguir, en primer lugar, dos momentos en el Realismo social: a. Precursores de la novela social: Miguel Delibes con El camino (1950) y Mi idolatrado hijo Sisí (1953); Camilo J. Cela, con La colmena (1951); etc. b. Novela social consolidada: Se inicia a partir de 1954 con autores como Ignacio Aldecoa, José Manuel Caballero Bonald, Carmen Martín Gaite, Ana Mª Matute, Rafael Sánchez Ferlosio, etc. 4 Literatura española. 4º E.S.O. TEMAS En los años 50, la novela en España adopta una postura crítica, de denuncia de los aspectos de la sociedad que los autores consideraban injustos: la explotación de los trabajadores, la miseria del mundo rural, las diferencias excesivas entre ricos y pobres, la falta de libertad. Los temas principales de la novela española del Realismo social son: - La dureza de la vida en el campo (Dos días de septiembre, de Caballero Bonald; o Los santos inocentes, de Miguel Delibes). - El mundo del trabajo urbano (Central Eléctrica, de Juan García Hortelano). - La ciudad (La colmena, de Cela). - Las clases trabajadoras (El Jarama, de Sánchez Ferlosio) - La burguesía (Entre visillos, de Carmen Martín Gaite) - La Guerra Civil y sus consecuencias. TÉCNICAS El modo de narrar es objetivista, de manera que el narrador reproduce lo que un observador externo vería y oiría en cada escena del relato. - Narración lineal. - Aparente sencillez. - Descripciones funcionales. - Concentración espacial y temporal. - Personaje colectivo. - Personaje representativo. - Preeminencia del diálogo. El argumento de: → La colmena (1951) de Camilo José Cela Es una novela sin protagonistas, en la que el argumento se fragmenta en una multitud de pequeños acontecimientos anecdóticos sucedidos a unos trescientos personajes de la sociedad madrileña de la posguerra. Se dice que es una novela de personaje colectivo. 5 Literatura española. 4º E.S.O. 3. Años 60, hasta 1975. LA RENOVACIÓN DE LAS TÉCNICAS NARRATIVAS → En los años sesenta se produce un cambio cultural marcado por el inconformismo, que se manifiesta en el movimiento hippy, la revolución estudiantil (mayo del 68), el feminismo, el pacifismo, la cultura pop – rock, etc. En la narrativa, se tiende a experimentar con nuevas formas de novela. ● A principios de la década de los sesenta se produce un cambio en la novela española. Las causas de ese cambio se atribuyen a: a. Cansancio del Realismo Social dominante porque: simplificaba la realidad en “buenos y malos”, daba un excesivo peso a lo político, acusaba una pobreza técnica y artística. b. La publicación en 1962 de Tiempo de silencio de Luis Martín Santos demostró que se podía hacer una novela crítica y, a la vez, técnicamente innovadora. Tiempo de silencio es el gran hito que inaugura en España esta etapa de renovación de las técnicas narrativas. c. El conocimiento de la nueva novela hispanoamericana (de García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Julio Cortázar, etc.) enseña a los novelistas jóvenes españoles dos importantes lecciones: - Que puede hacerse una novela crítica y de alta calidad artística. - Que la realidad puede tratarse de manera no exclusivamente realista (lo que se ha llamado Realismo Mágico). Para saber más… ¿Qué es el Realismo mágico? Es una corriente que consiste en construir relatos realistas en los que aparecen constantemente elementos fantásticos, mágicos o sobrenaturales, presentados como una parte más de la realidad. Es una tendencia característica de la literatura latinoamericana (Rulfo, García Márquez, Carlos Fuentes, etc.), aunque también hay alguna manifestación española (Álvaro Cunqueiro y Ana Mª Matute). 6 Literatura española. 4º E.S.O. ● Como consecuencia de lo anterior, los novelistas españoles abrirán sus ojos a los autores y tendencias que desde principios del siglo XX, tanto en España como fuera, habían intentado hacer una novela que se apartase de la tradición realista que venía del siglo XIX. Para saber más… Algunos de los más importantes renovadores de la novela en el siglo XX habían sido: a. Franz Kafka (La metamorfosis), que usó la imaginación y la fantasía para reflejar un mundo dominado por el malestar existencial. b. Marcel Proust (En busca del tiempo perdido), James Joyce (Ulises) o Thomas Mann (La montaña mágica), que habían incluido en sus novelas nuevas formas de narrar mediante saltos temporales, estructuras circulares, etc. c. La novela española de los autores del 98 y del Novecentismo, que ya habían reaccionado contra el Realismo y Naturalismo. d. La “Lost Generation”, la Generación Perdida norteamericana, que nos ofrecen en sus novelas una visión negativa y desengañada de la vida en EE.UU. e. El “Noveau Roman” francés de la década de los cincuenta, que pretende hacer una novela en la que se rechaza la importancia del argumento, de los personajes o de la intención social. f. La novela hispanoamericana del siglo XX, que había fusionado la realidad y la fantasía. TÉCNICAS Lo característico de la novela española de este período será la introducción de múltiples recursos técnicos que buscan apartarse de las formas tradicionales. Veamos los más usados: a. Perspectivismo. Nos ofrecen distintos puntos de vista sobre una misma realidad, con cambios de persona gramatical en el narrador y estructuras complejas: varias historias que se entrecruzan o que relatan diferentes personajes. b. El argumento pierde importancia. Lo importante no es lo que se cuenta sino cómo se cuenta. c. Se emplea el monólogo interior para expresar el fluir del pensamiento. d. Libertad en el estilo y experimentación de nuevas posibilidades: distorsión de la sintaxis, mezcla de registros lingüísticos, ausencia de puntuación, introducción de textos no literarios (fragmentos científicos, publicitarios, etc.) e. Estructuración: desaparece el capítulo como unidad de estructuración externa; ausencia de desenlace (novela abierta); técnica del contrapunto: varias historias que se van entrelazando. 7 Literatura española. 4º E.S.O. f. Tratamiento del tiempo: concentración temporal; simultaneidad de escenas; saltos temporales; desorden cronológico; elipsis temporales. g. Narrador: no omnisciente; narración en 1ª, 2ª y 3ª persona. PERSONAJES Los personajes se presentan y definen por sus comportamientos, no por lo que los narradores nos dicen de ellos. El personaje típico de esta etapa es un personaje en conflicto con su entorno social, familiar o cultural, y también consigo mismo, deseoso de encontrar su identidad. También aparece el personaje colectivo y personajes representativos. El argumento de: → Tiempo de silencio (1962) de Luis Martín Santos Es una novela experimental que consta de 63 secuencias separadas por espacios en blanco en las que se narra la historia de Pedro, un joven médico que vive en el Madrid de la posguerra, dedicado a investigar el cáncer. En torno a él aparecen personajes de diferentes ambientes y clases sociales. La novela transmite una imagen crítica, esperpéntica y despiadada de esa sociedad. 4. La novela desde 1975. DIVERSIDAD Y ECLECTICISMO → Estamos ya en la novela de la época democrática. En 1975 muere el general Franco y se inicia el proceso de Transición que culminará en el modelo de Estado actual. ● Ya en los años 70, se produjo un cierto cansancio del experimentalismo de los años sesenta. Este hecho produjo dos efectos: a. Por un lado, la aparición de algunas novelas donde se parodia y ridiculiza el exceso de experimentación (La saga/fuga de J.B.(1972), de Gonzalo Torrente Ballester). 8 Literatura española. 4º E.S.O. b. Y, por otra parte, algunas obras de este período han optado por la recuperación de la intriga y el argumento, algo que no era prioritario en las novelas anteriores (La verdad sobre el caso Savolta (1975), de Eduardo Mendoza). ● En los últimos años la novela presenta una enorme variedad y dispersión de tendencias, temas, estilos y técnicas narrativas. - Algunos subgéneros han adquirido notable relevancia: novela histórica (El capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte), novela negra, policial y de intriga (la serie protagonizada por el comisario Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán; El invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina), novela-reportaje (Mujer en guerra de Maruja Torres) - Otros novelistas actuales importantes son Francisco Umbral, Javier Marías, Juan José Millás, Rosa Montero, Manuel Vicent, Almudena Grandes, etc. Para la realización de este documento se han tenido en cuenta los siguientes materiales: - Libro de texto de Lengua castellana y literatura. 4º E.S.O. Proyecto Argot 2.0 - http://www.auladeletras.net/material/novela.pdf -http://centros.edu.xunta.es/iesisidropargapondal/joomla/images/stories/departamentos/lingua_castela/la_narrativa_de_posguerra.doc 9