La Meseta Tarasca bajo la ley del bosque

Anuncio

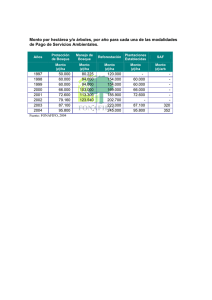

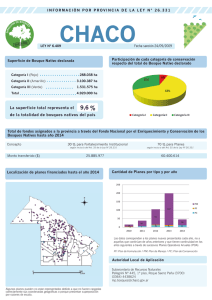

La Meseta Tarasca bajo la ley del bosque Thierry A. Linck El Colegio de Michoacán Universidad de Tolosa La Meseta T arasca se asienta en el extremo occidental del eje Neo Volcánico que recorta la República en su parte central, de Este a Oeste. Domina hacia el Norte las extensas planicies dél Bajío y hacia el Este la cuenca del lago de Pátzcuaro. En su parte meridional, los “Balcones de la Sierra” dominan el Valie del Tepalcatepec y las Tierras Calientes de Michoacán. Hacia el Poniente el valle de Los Reyes m arca un corte geoló­ gico y cultural entre la Meseta y la Sierra del Tigre, último macizo im portante del eje volcánico. Los abundantes sedimentos y aluviones de origen vol­ cánico que la cubren le dan la apariencia de un a extensa plataform a de alrededor de 2 000 Km2, plana o con pendien­ tes leves de un a altitud promedio de 2 000 a 2 300 metros. Está salpicada, sin orden aparente, por una gran cantidad de conos volcánicos, jóvenes, regulares y abruptos de muy varia­ bles tam años (los m ás elevados, los cerros de Tancítaro y P atam ban se elevan a más de 1 500 metros encima de la Meseta propiamente dicha), y por corrientes de lava recien­ tes, todavía poco erosionadas, que le dan el aspecto caótico que tanto im presiona a los visitantes. En estas tierras poro­ sas, permeables, la ausencia de ríos y valles tanto como los contrastes entre las vertientes a menudo cubiertas de bos­ ques de pino y encino y entre los llanos pelados o bien invadi­ dos por el maíz refuerzan esta impresión. Más allá de las apariencias caóticas del paisaje, la Me­ seta T arasca conforma una región m arcada por una profun­ da homogeneidad y dotada de mucha personalidad. Con la elevada altura de sus cerros, tiene el privilegio de oponer un fuerte obstáculo a los vientos húmedos del Pacífico. Benefi­ cia así, en toda su extensión de lluvias abundantes, relativa­ mente precoces, puntuales y seguramente menos irregulares que en las dem ás regiones de Michoacán. Goza de tem peratu­ ras clementes, algo bajas y —gracias a la influencia de los bosques— poco contrastados. Sus suelos volcánicos, ricos en potasio, suelen ser bien drenados y retener bastan te la hum e­ dad. En resumen, la Meseta reúne condiciones b astante favo­ rables a la agricultura de tem poral.1 La población regional sigue siendo predom inantemente indígena. Su mestizaje es reciente: la Meseta Tarasca se m antuvo al m argen de la expansión de la gran propiedad y del ham bre de los acaparadores de tierras (usureros entre otros) h a s ta entrado el siglo xx. La apertura de caminos y carreteras, la expansión de los medios de comunicación mo­ dernos que la unen ahora con el resto de la República es más reciente aún. D urante siglos, la Meseta gozó de una relativa autonom ía política y económica que no contribuye poco a explicar su homogeneidad actual. En realidad, de limitarse a sus aspectos m ás sobresalientes, el mestizaje sería notable ahora más que todo en las cabeceras municipales y, sobre todo, en Paracho, pequeño centro comercial y adm inistrativo colocado en el corazón de la Meseta. La población rural sigue m anteniendo un profundo carácter indígena y campesino. Lo evidencian tanto el idioma —el purépecha sigue utilizán­ dose preferentemente al español en la gran m ayoría de las comunidades cam pesinas—, la indum entaria de las mujeres, los mercados locales, las fiestas patronales, etc., como la 1. Las precipitaciones oscilan alrededor de 1 200 mm al año. Aunque el 80% de las lluvias se concentra entre junio y octubre, los contrastes en­ tre estación seca y húmeda son menos fuertes aquí que en cualquier otra parte del estado. Las temperaturas medias mensuales varían poco: 11.5°C en enero —el mes más frío— y 16.7°C en mayo. Las variaciones diurnas, una probable consecuencia de la deforestación, suelen ser mu­ chísimo más importantes. Se observan así de 40 a 60 días de helada al año —entre septiembre y abril— que llegan frecuentemente a compro­ meter las siembras o las cosechas cuando ocurren antes de la madura­ ción del maíz. organización social dominante. Así, el 85% de la superficie del área está puesta bajo el régimen de propiedad comunal.2 Estos caracteres se verifican también en la homogeneidad y concentración del h a b ita t rural. La población rural suele en efecto concentrarse en localidades antiguas (siglo xvi) de más de 2 000 habitantes. Su división en barrios y su profunda identificación con su territorio ponen en evidencia la fuerza de las relaciones com unitarias que unen sus habitantes. La vivacidad de la personalidad étnica y de las relacio­ nes com unitarias no es, obviamente, ajena al relativo aisla­ miento regional h a sta entrados los años cincuenta/* H asta entonces, las relaciones con el exterior se lim itaban funda­ mentalmente a un pillaje de ciertos recursos n a tu ra le s 1y a la venta de excedentes de producción artesanal. Estos flujos involucraban m arginalm ente a la población, se sobreponían a la economía regional sin afectar profundamente sus ci­ mientos.5 El último cuarto de siglo h a sido, en cambio, el teatro de una profunda evolución de la sociedad regional. Con la cons­ trucción de carreteras y caminos transitables, con la multi­ plicación de las escuelas y de las oficinas públicas, con la introducción de la luz eléctrica y la extensa difusión de radios y televisores, la Meseta Tarasca se ha involucrado plena­ mente en la colectividad nacional. Así, la urbanización no se refleja únicamente en modificaciones del h ab itat (uso cre' 2. 9% ejidal y 7% en pequeña propiedad, según información obtenida en el INIA, Pátzcuaro. 3. El primer camino transitable de importancia —une Uruapan y Carapan y atraviesa la Meseta en su parte central— se abre en los años U0 y se convierte en carretera en los 60. Se trata del primer golpe de impor­ tancia a la organización regional de las comunidades y a la especialización artesanal de los pueblos de la Meseta (ver Ina Dinerman). 4. Pillaje de los bosques por parte de compañías extranjeras a principios de siglo. Véase Lucía García López, Nahuatzen. Agricultura y comer­ cio en una comunidad serrana, El Colegio de Michoacán-CONACYT, Zamora, 1984. 5. Corresponde subrayar dos excepciones: el cultivo anual del maíz en tierras de propiedad privada (Morelos, Aranza, Paracho, Nahuatzen, Cherán...) y la parcelación del bosque en algunas comunidades (N a­ huatzen y Cherán, por ejemplo). cíente de tabiques y láminas): transform a radicalm ente los modos de vida y las expectativas de la población. Todas las comunidades de la Meseta T arasca están ahora perm anente­ mente conectadas a la red nacional y a las grandes metrópo­ lis del país. Los índices de analfabetism o se encuentran des­ de hace dos decenios por debajo de los promedios nacionales y estatales. Numerosos tarascos h an tenido la oportunidad de realizar largos estudios. Laboran ahora como maestros, profesionistas o funcionarios a menudo lejos de sus comuni­ dades de origen, pero sin haber nunca roto totalm ente los lazos que los unen a ellas. La urbanización no involucra por parejo a toda la pobla­ ción regional, como puede evidenciarlo por ejemplo las moda­ lidades que h a tomado el desarrollo urbano. Afecta de m ane­ ra diferenciada a las cabeceras municipales (Nahuatzen, Cherán, C harapan, A ranza y Paracho) y es notable ante todo en Paracho. E sta pequeña ciudad ( 13 500 habitantes en 1960, 23 000 en 1980) se ve así confirm ada en su papel de principal centro de drenaje, apéndice en la Meseta de la sociedad nacional m ás que verdadero centro rector o capital regional. La expansión de los medios de comunicación, en efecto, ha fomentado e institucionalizado los intercambios con el exterior, h a despertado y confortado la rapiña de los acapa­ radores, saqueadores y otros caciques. A lo largo del último cuarto de siglo se h a n intensificado los intercambios con los centros rectores cercanos o lejanos: U ruapan p ara el centro y el Sur de la Meseta; Pátzcuaro, Quiroga, Zacapu, Zamora y Los Reyes p ara sus franjas orientales, norte y poniente; Gua­ d alajara y México. En el caso, la integración en el mercado nacional h a tenido implicaciones mucho más profundas que un simple desquiciamiento de la organización regional de los intercambios. En efecto, la desaparición de las fronteras regionales acarrea la hegemonía de un nuevo sistema de precios relativos: el que rige de m anera única los intercam ­ bios en el seno del mercado nacional. Impone por lo tanto la difusión de nuevas modalidades de valoración —y por lo tanto tam bién de valorización— de los factores de produc­ ción (fuerza de trabajo y recursos naturales) y de los produc­ tos; implica necesariam ente, un profundo cuestionamiento de la organización técnica y social del trabajo. Conlleva, en resumen, la sumisión a una racionalidad económica ajena y a centros de decisión externos. El interés creciente que las instituciones públicas (Comisiones del Balsas y del Tepalcatepec, i n i , p i d e r , Banco de Crédito Rural, SARH,coNASUPO,etc.), con el centralismo que les caracteriza, han demostrado hacia la Meseta Tarasca, no hizo más que acelerar y reforzar la dependencia regional hacia el exterior y el desquiciamiento de su organización económica y social. Con todo, la integración de la Meseta en la economía nacional ha sido repentina y reciente. Repentina, puesto que se h a acom pañado de bruscos cambios tecnológicos orienta­ dos todos hacia una intensificación selectiva en la explota­ ción o prim era transform ación de recursos de antem ano co­ nocidos. No h a logrado asentarse en un reforzamiento de los tejidos económicos existentes ni ha podido, desde luego, fo­ m entar una notable diversificación de actividades. Reciente, la integración no h a conducido todavía —con la excepción de la expansión u rb a n a — a una fuerte diferenciación espacial. Las actividades agropecuarias h an resultado profunda­ mente afectadas por cambios tecnológicos (por ejemplo, me­ canización, uso sistemático de fertilizantes químicos...) que no resultaron siempre afortunados. Como se analizará más adelante, se puede evidenciar una m arcada tendencia a la extensificación y a la especialización, un creciente desinterés de los productores y una preocupante fragilización de los agrosistem as.6 Sin embargo, la integración de la agricultura en la economía, nacional es aún demasiado reciente como para que las huellas de la organización tradicional se h ay an borrado del todo. Significativamente, sigue hoy en día muy notable la perm anencia de una fuerte homogenecidad en la 6. Entendemos por este concepto ecosistemas artificializados $nfatizando así el impacto que la agricultura (y por lo tanto el hombre) tiene sobre los sistemas ecológicos. Este, término no puede confundirse con el de agroecosistema que se emplea con frecuencia en México (cf. Iván Restrepo, por ejemplo). En adelante, sustituiremos este último concepto, según el caso y la escala de observación, por los de sistema de cultivo, sistema ganadero, sistema agrícola (o agropecuario), sistema de pro­ ducción y sistema agrario. combinación de actividades productivas y en las prácticas agropecuarias. Domina extensam ente el espacio regional un sistema de producción basado en la trilogía maíz, ganado m ayor y bos­ que. Este sistem a sigue todavía lo bastan te sólido como para constituir una referencia imprescindible en el estudio de la organización de la agricultura7 y de su evolución. Con este propósito, el estudio de las interrelaciones entre los principa­ les componentes del sistem a representa un primer paso nece­ sario. El estudio de las funciones que desem peñan las princi­ pales actividades, su jerarquización y la comprensión de su evolución permiten entender el funcionamiento, la reproduc­ ción y la evolución del sistem a de producción en su conjunto. En efecto, estas interacciones se encuentran muy íntim a­ mente unidas al sistem a tecnológico (las herram ientas utili­ zadas, las prácticas productivas, los conocimientos y la expe­ riencia de los productores) y a la organización del trabajo que caracteriza el sistem a de producción, más allá de las eventua­ les especializaciones individuales. El peso relativo de cada actividad y la naturaleza de las relaciones que entretienen con las demás se confunden en gran medida con la forma en que los productores suelen com binar sus esfuerzos p ara con­ tribuir a una valorización global del espacio, en la escala del territorio. Por este medio, y tom ando en cuenta que las comu­ nidades cam pesinas distan siempre de ser colectividades igualitarias u homogéneas, tanto las modalidades efectivas de acceso a los recursos productivos y a la riqueza8 como los procesos de diferenciación (económica y política) pueden es­ tudiarse con mayor facilidad. De m anera complementaria, las constantes referencias al espacio valorizado y el énfasis puesto en las relaciones de co-operación entre los productores 7. Conjunto de actividades que incluye tanto a las producciones anim ales como a las vegetales. 8. Desde luego, más allá de las relaciones formales de apropiación. La dis­ ponibilidad de capitales suficientes puede convertir a un “empresario de cultivo” arrendador en dueño efectivo de las tierras que cultiva. In­ versamente, en una agricultura no mecanizada el mediero o el jornalero gozan de derechos reales, nunque informales, sobre las parcelas en las cuales laboran. subrayan la im portancia que cobra el conocimiento de la adm inistración colectiva del terruño, de la calidad del con­ trol ejercido sobre el territorio de la comunidad. E sta adm i­ nistración puede ser más o menos flexible y estricta, su carác­ ter comunitario más o menos marcado y las reglas y normas que genera m ás o menos aceptadas, pero su existencia no puede ponerse en duda. Lo cierto es que de su eficiencia dependen en últim a instancia tanto la preservación del patri­ monio comunitario (de los recursos naturales, por ejemplo) como el porvenir mismo de la comunidad: su propia existen­ cia y su autonomía. Este enfoque es así, por naturaleza, de los más indica­ dos p ara facilitar el entendimiento de las transformaciones agrícolas. Permite al menos asociar dos niveles de preocupa­ ciones complem entarias y despertar un sinnúmero de pre­ guntas. En un plan m ás estrictamente económico, conduce a interrogarnos sobre los efectos de cambios específicos sobre actividades no directamente implicadas y sobre el sistema de producción en su conjunto. ¿Cuál será el impacto del uso casi irrestricto de fertilizantes químicos o de la mecanización sobre la ganadería y, luego, sobre la reproducción de los agrosistemas? ¿Cuál puede ser el impacto del pillaje del bos­ que sobre la oferta de trabajo, sobre la producción de maíz y la ganadería? En un plan m ás general: ¿en qué medida y en qué forma los cambios tecnológicos afectan la organización tradicional del trabajo? ¿Cuáles son sus impactos sobre las modalidades de acceso a los recursos productivos? ¿Cómo medirlos en términos de diferenciación social? ¿Cuál es, a fin de cuentas la suerte de la organización social campesina? Componente esencial de las reservas y regímenes ali­ menticios, el maíz constituye a la vez la base y un marco poco flexible del sistem a de producción tradicional en la Meseta Tarasca. Constituye su verdadero esqueleto y, como lo vere­ mos adelante, este im portante papel basta casi para explicar por qué se sigue cultivando este grano en condiciones ap aren­ temente tan adversas. Su ciclo productivo norm a los ritmos de trabajo y rige en lo esencial las modalidades (calendarios y localización de las actividades) de valorización del espacio aparte de definir estrictam ente las p autas de la vida comuni­ taria y festiva. Ocupa alrededor del 90% de las tierras en cultivo. De esta superficie, las tres c uartas partes se convier­ ten, un año de cada dos en agostaderos comunales. La rota­ ción bianual maíz-pastoreo ocupa así alrededor del 80% de las tierras de labor: este porcentaje puede considerarse como una estimación conservadora de la im portancia del sistem a de producción tradicional en la Meseta T arasca en 1982.9 El libre pastoreo de las tierras en descanso no es el único aspecto que evidencia la fuerte complementariedad de las producciones anim ales y vegetales ni el único que demuestre la existencia de estrategias colectivas tendientes a u na valo­ rización global de los recursos que proporciona el terruño. No son menos notables las sinergias que resultan del aprovecha­ miento de la energía anim al en las labores de cultivo o las transferencias de fertilidad de los agostaderos (y en menor grado, de los bosques) hacia las milpas y los solares gracias a los animales. Tampoco podríamos p asar por alto el uso del maíz y, sobre todo de los esquilmos (por cierto se cultiva un maíz de ciclo largo muy alto) que cuando se conserva puede asegurar el m antenim iento del ganado durante los periodos más difíciles. Ni olvidar tampoco el empleo sistemático del ganado en la limpia (en el control de la maleza) de las parce­ las antes de la siembra. En el mismo sentido, la combinación de am bas actividades (a las cuales se sum an los cultivos de solar y las pequeñas ganaderías) permite una repartición del esfuerzo m ás homogénea en el tiempo y, en el seno del grupo doméstico, entre los productores, adem ás de diversificar y regularizar ingresos y reservas familiares. En otros térmi­ nos, la diversificación de actividades contribuye a liberar al campesino tanto de los lim itantes que imponen los ciclos biológicos y climáticos como de los riesgos inherentes a la agricultura de temporal. La interdependencia entre maíz y ganadería resulta tan efectiva que resultaría difícil, en las condiciones actuales, concebir uno sin el otro. Sin embargo, esta últim a interdepen­ dencia no impide que maíz y bovinos desempeñen funciones 9. Estas estimaciones se han recogido en el centro del INI A en Pátzcuaro. claramente diferenciables en el sistema de producción. Mien­ tras el primero se destina al consumo fam iliar o local y proporciona el m ás preciado seguro contra el hambre, los segundos cobran im portancia como fondos de reserva y, so­ bre todo, fuentes de ingresos monetarios y de acumulación.10 U na hectárea de maíz de año y vez genera con la venta de los animales ingresos considerablemente mayores al valor pro­ medio de la cosecha de maíz, y eso con costos monetarios y esfuerzos incomparablemente menores.11 Como lo veremos adelante, esta relación entre maíz y bovinos en mucho contri­ buye a explicar la difícil y problemática difusión del cambio tecnológico —en especial la difusión del cultivo anual del maíz ahora posible gracias a los fertilizantes— y el poco eco que suele despertar entre los campesinos la mayoría de los program as agrícolas que promueve el Estado. El aprovechamiento comunitario de las tierras en des­ canso tiene otra consecuencia: nos conduce a ver a la comuni­ dad ya no como simple referencia sino como unidad social y espacial de estudio de primer plano. No solamente porque cada comunidad es formalmente propietaria del territorio con el cual se identifica sino, más que todo, porque este territorio coincide con el terruño: con­ forma una unidad congruente de valorización agronómica del espacio. Constituye el marco en el cual cobran sentido todas las sinergias que resultan de la combinación de activi­ dades complementarias. Es el lugar en el cual la confronta­ ción de estrategias familiares diferenciadas se expresa en la definición de una racionalidad colectiva única. Así, en un 10. ...y por esta razón, como factor de diferenciación social, instrumento de control del espacio y de acaparamiento individual de recursos y poder, ver infra. 11. La relación es aproximadamente d e l a 2 ó 3 a favor de la ganadería. El cálculo más bien conservador contempla una carga de 1 U.G.B. por hectárea de tierras de labor, la venta de animales de 2 años de edad y 350 kg. de peso, se han utilizado los cuadros publicados en T. Linck La producción agropecuaria en el estado de Michoacán, Jefatura de Planeación, SARH, Morelia, 1983, mimeo. Obviamente, esta diferencia sería todavía mucho más acentuada en el caso de comparar los produc­ tos netos de ambas actividades. contexto marcado por un acceso desigual al espacio y a los recursos productivos y por una repartición diferenciada de las tareas y de las responsabilidades, es en la escala de la colectividad local mucho m ás que en la de los grupos domésti­ cos que pueden apreciarse con mayor claridad la articulación de los flujos energéticos y de productos (fertilidad, autoconsumo productivo, energías anim al y humana...), las modalida­ des de reproducción y evolución de lós agrosistem as y, por ende, de la com unidad cam pesina misma. En segundo lugar, porque la valorización global del terruño y la apropiación com unitaria del territorio no serían efectivos sin adm inistración com unitaria o sin el ejercicio de un control corporativo. Así, dada la ausencia (por otra parte significativa) de cercas entre las parcelas individuales, el maíz de año y vez impone un a estricta coordinación de los esfuerzos individuales, implica una cooperación efectiva en­ tre los productores. La necesidad de liberar en un periodo corto las tierras en cultivo deja escasas opciones para culti­ vos distintos al maíz: impone calendarios de trabajo homogé­ neos y poco flexibles y obliga a una coordinación estricta de las cosechas, en lotes que se van entregando progresivam en­ te a los anim ales y a los recolectores de mazorcas olvidadas.12 En otros términos, se tra ta n ad a menos que de una auténtica adm inistración com unitaria que norm a el acceso y las m oda­ lidades de valorización del espacio. A hora bien, al igual que cualquier adm inistración, ésta supone la aceptación (o impo­ sición) de norm as y reglas y no queda exhausta de tensiones y conflictos de intereses. En el caso, su disfraz comunitario oculta una distribución sum am ente discrim inatoria de los 12. Este último rasgo evidencia la fuerza de los mecanismos redistributivos, como lo hace también la necesidad de emplear peones en la cose­ cha. Se observa aquí, muy viva, una práctica que podría generalizarse sin dificultad en el conjunto de la República permitiendo así evidenciar en esta escala la realidad de las asociaciones maíz-bovinos. ¿Cómo ex­ plicar de otra manera que la cosecha del maíz requiera de tantos brazos cuando las condiciones meteorológicas a partir de noviembre-enero y el relativo subempleo de la fuerza de trabajo durante la estación seca per­ mitirían extender la cosecha en un periodo muchísimo mayor y reali­ zarla recurriendo a la mano de obra familiar? recursos y de la riqueza. Coordinación de esfuerzos, coopera­ ción y control corporativo del espacio no son necesariam ente sinónimos de igualdad de oportunidades, arm onía y demo­ cracia. Al contrario, ocultan a menudo una áspera, sorda y desigual lucha por el control del espacio y su apropiación individual que divide las comunidades en facciones an tag ó­ nicas. El simple hecho de abrir esta perspectiva permite vis­ lumbrar la ganadería como un im portante centro de grave­ dad del sistem a de producción. En efecto, si el aprovecha­ m ie n to de lo s a g o s ta d e r o s y t i e r r a s en d e s c a n s o es comunitario, la propiedad de los anim ales queda, en cambio, en un 100% individual. Significativamente, las norm as y reglas derivadas de la adm inistración comunitaria de las tierras de labor son tanto m ás rígidas y restrictivas para los cultivos como extrem adam ente flexibles e imprecisas para la ganadería. En el caso, ningún mecanismo redistributivo ga­ rantiza el acceso de todos a esta actividad; ninguna norma reglamenta el crecimiento de los tratos individuales; no hay rastro de adm inistración de los agostaderos (siembra de pas­ tos, de forrajes, rotación de lotes...). Paradójicam ente ampaCuadro: Requerimientos mensuales de mano de obra directa e indirecta en la agricultura de temporal. En porcentajes del total anual de jornadas, 1977 enero febrero marzo abril mayo junio México 5.5 4.5 5.6 6.0 6.9 10.7 Mich. 6.0 julio agosto 1.9 2.5 sept. 2.4 octubre 8.5 noviem. 11.3 diciem. México 12.7 10.8 7.4 9.1 11.5 9.3 Mich. 14.5 16.3 8.7 8.4 11.2 8.4 Fuente: Proyecto SARH-ONU/CEPAL: El desarrollo agropecuario de Mé­ xico, tomo VI. El empleo de mano de obra en las actividades productivas agropecuarias, Centro de Estudios en Planeación Agropecuaria (SARHCESPA), México, D.F. Cuadro VI-17. rad a en el sosiego del uso comunitario, la apropiación indivi­ dual del espacio es m ucho m ás efectiva, sólida, y des­ piadadam ente discrim inatoria en el caso de la ganadería que en el de la producción de maíz. Es más, en ausencia de frenos, este proceso se vuelve inevitablemente acumulativo. Los propietarios de hatos im portantes gozan de mayores reservas (recursos forrajeros, dinero, apoyos) que les permi­ ten enfrentar sin dificultad pérdidas y robos de ganado. Re­ sultan mejor arm ados para competir ventajosam ente en el aprovechamiento de los agostaderos, en el pillaje del patri­ monio comunitario. Tanto más siempre que no tienen por qué preocuparse por su preservación ni por poner frenos a sus ambiciones. E stas se pueden alim entar en la ampliación de sus expectativas: acum ular tierras, influencias y prestigio, participar en el pillaje del bosque. Significativamente, los hatos de m ás de cien cabezas no son raros en la Meseta. El ganado m ayor —y por lo tanto el acceso al espacio— es de los recursos m ás desigualmente repartidos. Como era de esperarse, el acceso desigual al espacio y a los recursos puede vincularse estrechamente a una reparti­ ción muy polarizada del poder. Así, la supresión de los barbe­ chos h a encontrado su más fuerte y decidida oposición entre los campesinos de m ás edad que h a n tenido la oportunidad de acum ular tierras y, sobre todo, ganado. Asimismo, resul­ ta ría sencillamente inconcebible esperar un a limitación de los hatos individuales o u na adm inistración de los agostade­ ros a pesar de los estragos que causa el sobrepastoreo en los suelos jóvenes y frágiles de la Meseta Tarasca. Podríamos extendernos sobre la im portancia que tienen sus parentelas (compadrazgos), sobre las relaciones privilegiadas que sue­ len entretener con las autoridades formales de la comunidad y con las notabilidades... No faltan los hechos que demues­ tra n que los ganaderos h a n logrado imponerse como facción, a menudo dominante, en las com unidades.13 H an conseguido acum ular el poder suficiente como p ara imponer sus puntos 13. Así, en el municipio de Paracho, son identificados como tales los ga n a ­ deros que juntan más de 25 ó 30 cabezas de ganado mayor. Representan alrededor del 5% de los jefes de familia. Suelen cuidar de su status y de su peso en la colectividad mediante, entre otros medios, una participa- de vista en la toma de decisiones y pesar de m anera decisiva en la nominación de las autoridades formales y en la evolu­ ción del sistem a de producción y de la organización social. E sta contradicción entre uso comunitario y apropiación individual no es privativa de la ganadería. La encontrare­ mos ahora de nuevo a propósito de la explotación de los bosques. En este caso, genera probablemente las m ás apre­ miantes lim itantes a la reproducción de las comunidades campesinas y de sus bases: agrosistemas y sistem as de pro­ ducción. Desgraciadamente, el bosque no se cultiva: se pilla. Las modalidades de su explotación no evidencian en la actuali­ dad la existencia de relaciones con las demás actividades tan profundas y estrechas como las hay entre la ganadería y los cultivos. Pero el bosque no deja por eso de ser parte íntegra del patrimonio y del territorio de la comunidad y componente esencial de su terruño y agrosistema. Ello se entiende en un sentido tanto efectivo como económico. El indígena h a vivido durante siglos en profunda intim idad e identificación con el bosque. Este sigue siendo parte íntegra de un paisaje am plia­ mente artificializado, forjado a través de generaciones, uni­ verso visual y tangible de referencia pero también substrato de la subsistencia. Como tal el bosque sigue siendo objeto de un control comunitario, aunque ahora, inadaptado y desvir­ tuado y m ás formal que real, sus modalidades dejan mucho que desear. Es indudable que está mal e insuficientemente apro­ vechado, pero su peso en el sistem a de producción no es por eso insignificante. El bosque ofrece alimentos a través de la recolección (champiñones, frutas y verduras silvestres) y (aunque en grado muy limitado) la caza. Puede facilitar un pasto abundante, variado y de buena calidad durante todo el año.14 Proporciona materiales y m aterias prim as ción activa al financiamiénto de las fiestas. Anónimo, Análisis de las clases sociales y de la producción agrícola en la Meseta Tarasca, mimeo, S.L., 1981. 14. Aprovechando en un grado variable según los lugares a causa de los riesgos que implica el abigeo. p ara la construcción, las artesanías y los usos domésticos (m adera, tejam an il, palos, postes, leña, etc.). C onstituye una fuente perm anente de energía y de fertilidad tran sp o rta­ da hacia las tierras de cultivo por el viento, las lluvias y los animales. Desempeña un im portante papel de regulador tér­ mico e hidrológico: todavía, durante el invierno, los planes am anecen cubiertos de neblina que protege la vegetación contra las heladas adem ás de proveerla de humedad. Por último —y tam bién por desgracia— genera numerosos em­ pleos y es fuente inesperada de fácil enriquecimiento. Se dice a menudo de la sobreexplotación de los bosques15 y del poco caso que se hace de la necesidad de preservarlos que conduce a un desastre ecológico seguro. La deforesta­ ción es un im portante factor de erosión. Desprovistos de protección vegetal y empobrecidos en m ateria orgánica, los suelos llegan a perder mucho más fácilmente sus mejores nutrientes. A la larga, la deforestación modifica el régimen de lluvias y las tem peraturas, seca los m anantiales y acaba por transform ar tierras fértiles en desiertos. Todo esto es cierto, comprobado, ya notable en la Mese­ ta, desde tiempos atrás, preocupante. Pero, por muy elocuen­ tes y sólidos que sean, estos elementos no resultarán suficien­ tes p ara idear alternativas realistas, efectivas y duraderas, al menos h a sta entender por qué y cómo el bosque h a logrado esta ta n desastrosa integración en el sistem a de producción dominante. ¿Cómo explicar que una dinám ica ta n evidente­ mente nefasta y contradictoria con las exigencias de repro­ ducción de los agrosistem as y comunidades se h ay a converti­ do en realidad? ¿Cómo es posible que un problema tan grave despierte, al menos al parecer, ta n pobres ecos entre los cam ­ pesinos, propietarios legítimos del bosque? ¿A qué se ha reducido la apropiación com unitaria? ¿Qué clases de presio­ nes h an conseguido vaciar de su contenido el control comuni­ tario sobre este im portante recurso? E stas preguntas remiten 15. No hay estimaciones seguras, ni tampoco posibilidad de realizarlas (estudios dasonómicos, fotografías aéreas) de manera sistemática, sin embargo, se estima razonablemente que el bosque ha cedido de un tercio a la mitad de su superficie en algo más de dos decenios (Michoacán, Plan estatal de desarrollo, Morelia, 1980). todas a las relaciones que la explotación del bosque m antiene con las demás actividades. Remiten sobre todo a la evolución de las relaciones de poder que oponen los actores económicos (nativos y foráneos) involucrados y rigen las modalidades de acceso y valorización de este im portante recurso. El problema se puede entender con mayor claridad si se ilustra a contrario con la teoría de las ventajas com parativas que desarrollaron los clásicos. B asta para ello adm itir que el impacto de la expansión de las comunicaciones (en un senti­ do amplio: circulación de las mercancías, pero tam bién de los capitales, de los hombres y de las ideas) pueda asemejarse al papel que una disminución de los aranceles desempeña en la teoría. La integración repentina de la Meseta Tarasca en la economía global tuvo en efecto consecuencias que no distan mucho de las que puede tener el libre intercambio entre las naciones. La Meseta T arasca “se especializó” en el bosque de la mism a m anera que aquéllas lo h arían en la producción para la cual gozan de la posición m ás favorable (o menos desfavorable). En ambos casos el acontecimiento conduce al establecimiento de un nuevo sistema de precios relativos de las mercancías que participan al intercambio: precios inter­ nacionales en un caso, precios fijados por el mercado nacio­ nal en el otro. En ambos casos el esfuerzo productivo (fuerza de trabajo y excedente disponibles) se canaliza hacia una sola actividad (o grupo de actividades integradas en un mis­ mo proceso productivo) a expensas de las demás. Pero aquí term ina la analogía. Por un a parte, las hipótesis restrictivas formuladas por el autor de los Principios de economía política y tributación carecen totalm ente de sentido en el caso que nos interesa. Resulta en efecto difícil, en el seno de una sola nación, adm i­ tir restricciones absolutas a la circulación de los capitales —y por ende tam bién de las técnicas— y de los hombres. Es más, una observación superficial evidencia rápidam ente que am ­ bos fluyen intensam ente hacia los dos lados de las fronteras regionales. E stas precisiones son útiles para situarnos en relación a las críticas de la teoría de las ventajas relativas (cf. P. Dockes, B. Rosier, H. Denis, etc.). E stas se relacionan con el carácter estático de la teoría. Al tom aren cuenta el tiempo, se evidencia sin dificultad que las ventajas de un momento no tardan en convertirse en desventajas estructurales para el más débil. Que el libre intercambio, ley del m ás fuerte, fija definitivamente la desigualdad inicial y coloca a la economía menos productiva en una situación de inferioridad difícil­ mente superable. Después de todo, si se retoma el ejemplo de Ricardo, Portugal tendría mayor interés en levantar fuertes barreras aduanales para proteger su industria textil h asta que llegue a ser competitiva con la de Inglaterra. En el caso de la Meseta Tarasca, la circulación de los capitales no invalida el alcance de estos argumentos. En efecto, capitales y tecnología conforman poderosos vectores de difusión de las relaciones sociales dom inantes en la escala de la sociedad global y se imponen como im portantes in stru ­ mentos de control. Por un lado, la difusión rápida del sistema nacional de precios relativos y la especialización que induce han quebrantado el equilibrio secular entre las actividades: reorienta el esfuerzo productivo, promueve algunas activida­ des y fomenta el abandono de las demás. Por esta vía se está cuestionando la organización técnica y social del trabajo (la repartición de las tareas, el acceso a los recursos y al patrim o­ nio técnico y cultural acumulado durante generaciones) y por lo tanto también la organización social tradicional y la capa­ cidad de resistencia de las colectividades campesinas. Por el otro lado, bajo el impulso de una dem anda nacional insacia­ ble"’ y gracias a los capitales vinculados a centros de deci­ sión e intereses extrarregionales, se h an difundido técnicas m odernas que permitieron increm entar (intensificar y siste­ matizar) la explotación del bosque sin que sus responsables tengan que responder de la preservación del recurso.17 En resumen, están reunidas las condiciones de una intensifica­ ción selectiva —b asad a en la especialización mediante la valorización de unos cuantos recursos natu rales— y de una extensificación global de la economía regional. En efecto, utilizan m asivam ente medios de producción (insumos, h erra­ m ientas y m aquinaria) en su m ayoría producidos y, hasta, comprados fuera del espacio regional. Los ingresos que gene­ 16. 17. México es un importante importador de productos forestales. Las modalidades de explotación del bosque son tales que nunca puede ran se distribuyen en gran parte fuera de la región o se gastan en la compra de bienes de consumo de origen indus­ trial y urbano. En la Meseta Tarasca, con la excepción de la producción artesanal de muebles que sólo valoriza una parte limitada de la producción forestal, la explotación de los bos­ ques contribuyó a la concentración de las tierras y de los animales, pudo participar a la expansión del comercio, pero generó muy pocos empleos productivos. La extensificación obedece también a un debilitamiento general de los tejidos económicos que produce la especializa­ ción. En este sentido, el saqueo de los bosques, en tanto que actividad rectora del sistema de producción está muy íntim a­ mente vinculada al decaimiento de las producciones vegeta­ les y a la ganaderización. Se puede así relacionar muy direc­ tamente con el desinterés creciente de los productores hacia los cultivos: el poder atractivo del bosque es tanto m ás fuerte que los cultivos son poco remunerativos. Las actividades agropecuarias están adem ás sometidas a la m ism a lógica: el uso creciente de medios de producción de origen industrial y urbano implica en corolario el abandono de los recursos y energías dispersos en los cuales se asentaban (mediante la combinación de actividades complementarias) el sistema de producción dom inante y la reproducción de 1os agrosistemas. Por otra parte, a diferencia de los intercambios entre naciones, ninguna necesidad de equilibrar las cuentas exte­ riores viene a p arar el proceso en el punto preciso que coloca a cada una de las economías en una situación más ventajosa que en el aislamiento. Así, en teoría, la ausencia de frenos al progreso de los intercambios am enaza con convertir a regio­ nes enteras en verdaderos desiertos económicos y humanos. Este es el caso evidente de numerosas regiones del país, mal com unicadas o pobremente dotadas en recursos. Con sus bajos rendimientos, su escasa productividad y los elevados costos que implica la movilización de sus productos, son incapaces de competir exitosamente en el mercado nacional y condenadas a vaciarse pautas ineludiblemente de su susasimilarse a la valorización de un patrimonio familiar o comunitario. Las concesiones a empresas privadas son comunes, la explotación clan­ destina y el contrabando de madera no son menos frecuentes. tancia y de su población.18 El^éxodo rural que alim enta la expansión de las grandes metrópolis nacionales o las m igra­ ciones hacia los Estados Unidos es, en parte, la expresión de este proceso. Pero, éste es tam bién el caso cuando la integración en la economía global se asienta en la explotación m inera de recur­ sos n aturales difícilmente renovables, caso que describe b as­ tante bien la situación de la Meseta Tarasca. Lejos de asen­ ta rse en la org an ización económ ica regional vigente, la explotación del bosque la quebrantó sin contribuir de m ane­ ra significativa a la expansión de nuevas actividades o a la construcción de un tejido económico fuerte y diversificado. U na vez acabado el recurso —en este ritmo, ya no falta mucho— dejará a la Meseta sin expectativas. No tendrá entonces m ás alternativas que la especialización ganadera, el desarrollo de unas c uantas artesan ías existentes (la guita­ rra en Paracho) o el cultivo de ilusiones con actividades artificialm ente m antenidas a flote con los subsidios públicos (éste sería el caso de los cultivos). El dominio que ejerce la sociedad global es así un com­ ponente fundam ental del saqueo de los bosques, pero no es el único. Hace todavía falta explicar cómo los campesinos h an llegado a asum ir el despojo de los recursos forestales. Signifi­ cativamente, no son simples testigos pasivos de un proceso que escapa totalm ente a su control. P articipan intensam ente —con su fuerza de trabajo o mediante la explotación directa del bosque en escalas muy variables— al saqueo del patrim o­ nio comunitario. El carácter formal y limitado del control que las comunidades llegan a ejercer sobre el acceso al bosque y las modalidades de su explotación echa así raíces en la orga­ nización social cam pesina misma. Podemos encontrar una explicación de este comportamiento contradictorio en el he­ 18. La urbanización de los modos de vida rurales acelera el proceso mien­ tras las exigencias de la agricultura moderna occidental (terrenos lla­ nos fácilmente mecanizables, calidad de los suelos, disponibilidad de agua, buenas comunicaciones y acceso a una importante infraestruc­ tura comercial y de servicios...) cierran fácilmente las esperanzas ilu­ soriamente depositadas en ella. El cambio tecnológico se ha convertido en un importante factor de diferenciación inter-regional. cho de que la integración de la Meseta en la sociedad global fue demasiado repentina. No dejó chance a una organización social debilitada y desvirtuada de adaptarse a las nuevas reglas del juego y de definir normas de adm inistración comu­ nitaria del recurso adaptad as y respetadas. En este proceso, obviamente, las contradicciones que implica la valorización individual de un recurso comunitario tiene un papel muy importante: se prestan a muchas m aniobras. En el caso, han generado modalidades específicas de integración del bosque en el sistem a de producción que facilitaron mucho el dominio que ejerce la sociedad global. Tradicionalmente, el bosque se integraba en el sistema de producción más que todo como regulador climático (tem­ peraturas, humedad) y ecológico (fertilidad) y como reserva territorial. Las bajas densidades de población h asta media­ dos de siglo, la diversificación de actividades (las produccio­ nes artesanales eran más numerosas e im portantes que en la actualidad, varias producciones vegetales han desapareci­ do...) la relativa intensidad del sistema de año y vez y las fuertes pendientes de los terrenos boscosos oponían impor­ tantes frenos a la conquista de los bosques por los cultivos. El bosque era en realidad menos amenazado, tanto que su ex­ plotación estaba estrictam ente limitada. Se tra tab a exclusi­ vamente de obtener materiales para la construcción, materia prima para las artesanías (alfarería, madera, herrería) y leña p ara los usos domésticos. La explotación de los bosques solía concebirse mucho más en relación con otras activida­ des familiares que en sí misma. Su expansión quedaba en efecto estrictam ente lim itada por la exigüedad del mercado (en volumen y en el espacio) y el uso exclusivo de herram ien­ tas de mano que no perm itían una productividad del trabajo elevado. En tales condiciones —una producción lim itada y la existencia de recursos abundantes, virtualmente inago ta­ bles— no hacía falta preocuparse sobremanera por la pre­ servación y reconstitución de los bosques. De hecho, el precio regional de la madera tendía a coincidir exactamente con el valor de la fuerza de trabajo gastado directamente en el proceso de producción, sin incluir otros elementos aparte de las amortizaciones de las herram ientas y animales utiliza­ dos. Además, por regla general, el acceso al bosque era libre, irrestricto, al menos p ara los comuneros: no había, al pare­ cer, necesidad de im poner norm as de adm inistración del recurso estrictas. En resumen, las actividades forestales se integraban como elemento menor en un sistem a de produc­ ción estable, rígido entonces por los cultivos. Con la apertura de caminos transitables, la introduc­ ción de la luz eléctrica y la difusión de técnicas modernas (motosierras y sierra-cintas) la oferta regional de m adera se encontró de inmediato en condición de responder rápidam en­ te a los incentivos de una dem anda nacional insaciable y en expansión. Se difunden entonces nuevas modalidades de valoración de los recursos, de los medios de producción y de los productos que se sobreponen a los vigentes sin sustituirse totalm ente a ellas. Coinciden dos racionalidades económicas que se interpenetran para permitir toda clase de abusos. En teoría, el mercado nacional es homogéneo en el senti­ do que las m ercancías tienen por necesidad un precio único. Sin embargo, este carácter tiene que m atizarse por la frecuen­ te ausencia de expresión espacial de la noción de mercado nacional y porque el precio de un producto puede variar sorprendentemente según su presentación, su grado de ela­ boración y... su origen. Estos matices se aplican muy bien a la Meseta T arasca y dan a entender que su integración en la economía global es, desde el simple punto de vista mercantil, muy superficial y sesgada. La m adera de la Meseta, como producto “final” (por la economía nacional, o sea, disponible en un centro urbano) tiene en efecto un precio único. Sin embargo, antes habían coincidido situ acio n es de las m ás incongruentes: según quién y cómo explota el bosque, según el lugar y el tipo de transform ación y los canales de comercialización, se obser­ van diferencias de precio ta n elevadas que sólo puede expli­ carlas la coexistencia de dos sistem as diferenciados de valo­ ración del producto. El primero sobrevivió evidentemente a la organización tradicional y pasa por alto la necesidad de asegurar la preservación del recurso. El segundo es él en el cual se asienta la fijación de un precio nacional único. Ade­ m ás de los costos y de las g anancias que supone una produc­ ción rígida nacionalm ente por el capitalismo integra impues­ tos y cuotas elevadas destinadas a la subsecretaría forestal para la adm inistración y preservación de los bosques. El margen entre ambos precios es de tal m agnitud que abre un vasto campo a la intervención de saqueadores de toda clase, de acaparadores, contratistas, intermediarios y contraban­ distas. Los más potentes de ellos gozan de una posición que permite compararlos a especuladores que, en una situación de control de cambio, pueden comprar divisas irrestricta­ mente en su cotización oficial para venderlas después en el mercado negro. El margen es ta n importante que da también cabida a una gran amplitud de modalidades de valorización del recurso y que pueden caracterizarse por productividades del trabajo muy diferentes. La empresa moderna industrial cohabita con ejércitos de “taladores-hormigas”; hachas y burros con motosierras y camiones; aserraderos con talleres de carpintería rústicos; transportistas con arrieros... Si recordamos que la ruptura del equilibrio entre activi­ dades fomenta el cuestionamiento de la organización campe­ sina del trabajo, el desvirtuamiento de la racionalidad econó­ mica que la sostiene y, por ende, el quebrantamiento de la cohesión social de las comunidades, resulta entonces lógico que el auge del bosque se h ay a asentado en el despojo del patrimonio comunitario. La integración de la Meseta en la economía global h a sido en efecto demasiado repentina para que las modalidades de explotación del bosque y de acceso a sus recursos h ay an podido adaptarse. Fue demasiado brutal , para que se h ay a podido imponer normas de adm inistración comunitaria compatibles con un uso racional. Sobre todo, género de intereses particulares (fuera y dentro de las comu­ nidades) demasiado fuertes para que el control comunitario no deje de perder todo contenido. A semejanza con la expan­ sión de la ganadería, el acceso individual a un recurso for­ malmente comunitario se h a convertido en un pilar del sa­ queo del patrimonio colectivo. Singularmente el libre acceso de los comuneros al bosque suele constituir la única expre­ sión del control comunitario; única, ilusoria, frágil y poco gratuita compensación obtenida a cambio del saqueo de las riquezas comunitarias. Los burreros —o sea los comuneros que participan con su hacha y su burro a la tala en pequeña escala— no encuentran ninguna oposición efectiva por parte de las autoridades, m ás bien al contrario. Benefician de las m ism as prerrogativas que sus padres no obstante su elevado número, la frecuencia de sus salidas y la situación precaria de los bosques. Sería difícil ver en ellos verdaderos agentes del despojo de los bosques. Sólo reciben, a cambio de su silencio las m igajas del banquete. A menos que lleguen a utilizar motosierras, los ingresos que obtienen de la ta la no son mucho m ás elevados que el jornal de un peón. Además, la explota­ ción rústica del bosque sigue desarrollándose en una escala m enor que la industrial. E sta puede ser legal. En tal caso, es significativo que alrededor de 85% de las autorizaciones concedidas a ejidos o comunidades sean ejercidas por contratistas.19 Con la única excepción (muy relativa) del aserradero comunal de S anta Cruz Tanaco, las comunidades siguen m arg inad as de estas modalidades de valorización de los bosques. Puede ser tam bién clandestina, y en tal caso representar al menos el 50% de la producción de m adera total.20 Eximidos del pago de toda contribución a la preservación del recurso, los saqueadores pueden ver en el bosque la fuente de un fácil y rápido enriquecimiento. Las riquezas acum uladas no con­ tribuyen poco a reforzar, luego, el poder de caciques locales (Arreóla en Pátzcuaro, Doddoli, Mendoza, Treviño, Ortiz, M artínez Cam acho y otros en U ruapan, Monroy, Velázquez, 19. Dirección General de Desarrollo Forestal y Jefatura del Programa Fo­ restal en el Estado, Análisis general del subsector forestal en Michoaeán. Morelia, 1980. El dato está con toda seguridad subevaluado ya que sólo funciona uno de los dos aserraderos comunales de la Meseta. El de San Felipe de los Herreros, cerrado en 1982, estuvo durante años en manos de un acaparador privado. Por otra parte existen evidencias de que el aserradero de Santa Cruz Tanaco esté en realidad controlado por una facción de la comunidad, en beneficio propio. 20. La Voz de Michoacán, Morelia, 23 de julio de 1981, cita al jefe de los pro­ gramas forestales en Michoacán. Esta estimación se menciona tam­ bién en Proceso, México, 9 de noviembre de 1981. En realidad los niveles de corrupción en la administración forestal son tan elevados que cual­ quier intento de evaluación se torna casi imposible. Tanto más en cuan­ to que la diferencia entre tala legal y clandestina no es siempre clara: mediante algunos sobornos se llega fácilmente a usar una misma guía varias veces. Gómez en Paracho; Arredondo en Zacapu, etc.) y locales, siempre aventajados en esta carrera al pillaje de los recursos comunitarios. La m agnitud de los sobornos y de las inversio­ nes necesarias y la necesidad de entretener relaciones estre­ chas con la adm inistración forestal y las autoridades comu­ nales lim itan de hecho los elegidos a un pequeño círculo de industriales, comerciantes o campesinos acomodados. En las comunidades, los dueños de sierra-cintas21 son a menudo prósperos en otras actividades. Poseen tierras y animales aparte del imprescindible vehículo que condiciona su acceso directo al mercado nacional. Hace parte de las élites locales, de las facciones dom inantes y gozan generalmente de una posición política privilegiada que les permite velar eficaz­ mente por sus intereses.22 La renta que produce el m argen entre los dos sistemas de valoración del recurso no se queda únicamente en manos de los grandes acaparadores. Es tal su m agnitud23 que ha 21. Se cuentan en la Meseta de 300 a 500 aserraderos o talleres equipados con sierra-cinta. 22. “Las propias autoridades (forestales) admiten que son grupos econó­ micos poderosos, fuertes y organizados, aunque ajenos a monopolios privados o extranjeros. Dichos grupos llegan inclusive hasta el desa­ fío a las propias autoridades para evitar la implementación de un mejor control y aprovechamiento forestal. Así, la corrupción se agudiza, aun cuando, con cierta frecuencia, se produzcan cambios en la vigilancia forestal”, Proceso, op. cit., p. 26... Es también un secreto a voces que las plazas de inspector forestal en Michoacán son de las más codiciadas. 23. No es fácil evaluar la magnitud del margen: las transacciones suelen ser muy personalizadas, sobre todo en el caso de la cadena “rústica”, y los productos no son siempre físicamente comparables. Tenemos sin embargo dos índices: —Al salir de los talleres de carpintería, los muebles se venden a un precio equivalente —o menor— al precio oficial de la madera utilizada para fabricarlos. En otros términos, el trabajo incorporado a lo largo del proceso de producción es gratuito desde el punto de vista de la socie­ dad global. —En el monte: la diferencia es de 1 a 2 aproximadamente ( $900.00 y 1 700.00 el mVrollo en 1981). Es mucho mayor si se toman en cuenta productividades del trabajo muy diferentes: uso de hacha para cortar y escuadrar totalmente los maderos cargados luego a lomo de burro en el primer caso; uso de motosierras y de camiones en el segundo. dejado espacio a la proliferación de oficios poco productivos estructurados en u n a cadena semi-rústica y artesan al inte­ grad a en la organización del trabajo propio de cada comuni­ dad. De los campesinos con sus hachas y burros24 a los artesa­ nos que producen muebles seriados y piezas torneadas y, p ara culminar, los acaparadores y comerciantes urbanos, se h a ido desarrollando una cadena paralela a la producción industrial de madera. El reparto de esta renta h a permitido así el desarrollo de actividades que, en todos los casos, ofre­ cen ingresos superiores a los que se pueden obtener de la agricultura en pequeña escala. No es raro observar en la Meseta comunidades donde el grueso de la población activa participa directamente en acti­ vidades vinculadas al bosque y donde la agricultura h a p a sa ­ do a ser una actividad secundaria. Muchos comuneros “de plano abandonaron ya la agricultura”. “Sem brar maíz ya no costea”, dice J u a n Crisésfono Cruz, y añade: “yo trabajo como burro y no sale. En cambio con una m aderita apenas si alcan za”. Oriundo del poblado de Quinceo, como jornalero obtiene si acaso 80 pesos por jornada. Por un a “m aderita” y eso “ si Dios socorre con centavitos” , obtiene de 150 a 200 pesos.25 La difusión de esas nuevas modalidades de valorización de los bosques acelera el desquiciamiento de la organización cam pesina del trabajo y la ruptura del equilibrio entre las actividades. Desvalorado, tan to por el auge del bosque como por el bajo precio del maíz, la agricultura no atrae. Son 24. Aunque se observa una difusión rápida de motosierras en varias comu­ nidades, tendencia que contribuye obviamente a incrementar la res­ ponsabilidad de los burreros en el saqueo del bosque. Es el caso, por ejemplo, de Pomacuarán, donde los burreros las obtienen a crédito o a cambio de madera, hasta de los mismos guardias forestales. Esta comunidad acabó ya virtualmente sus recursos forestales y depende de la tala clandestina en comunidades vecinas. 25. Proceso, op. c i t p. 26. Observación ampliamente comprobada en el trabajo de campo. Las remuneraciones que permiten la carpintería, la producción de piezas torneadas, de cajas de empaque, la maquila, la tala y la recolección de resina son más elevadas y sobre todo más segu­ ras que en la agricultura en pequeña escala. frecuentes las quejas de los cultivadores por lo difícil que resulta ahora encontrar peones, sobre todo para la cosecha. No es menos patente el desinterés creciente de los agriculto­ res hacia los cultivos. Lo evidencian las parcelas sin cultivar, los deshierbes (y cada vez más, las escardas) descuidados, los montones de estiércol abandonados en los corrales,26 los pro­ gresos de la mecanización y de la concentración de las tierras de cultivo. La agricultura se vuelve extensiva, se convierte en una actividad complementaria del bosque, en un simple so­ porte de la ganadería o en un argumento destinado a reforzar la membresía a la comunidad y facilitar el acceso al monte. Se observa así que el auge del bosque tiene implicacio­ nes mucho m ás profundas y, si cabe, m ás graves que los daños ecológicos que causa la deforestación. Es el soporte de una dinám ica que, mediante el cuestionamiento de la organi­ zación cam pesina del trabajo y de la cohesión social de las comunidades, restringe cada vez más la factibilidad de una reapropiación efectiva del patrimonio comunitario. E sta di­ nám ica no puede, en efecto, limitarse exclusivamente al bos­ que: abarca el terruño de las comunidades en su totalidad. Acabamos de ver qué consecuencias de la expansión de las actividades forestales se resienten en todas las demás activi­ dades. Se puede observar además, a propósito de las produc­ ciones a g r o p e c u a ria s , u n a evolución que no deja de evidenciar fuertes analogías con el saqueo de los bosques. La baja valoración de los productos vegetales, la sumisión a centros de decisión externos, la naturaleza y orientación del cambio tecnológico inducen tam bién un cuestionamiento de la organización cam pesina del trabajo, del equilibrio, entre las actividades y del acceso a los recursos. Sus efectos se m anifiestan en los progresos de la ganaderización y en el 26. No se aprovecha el estiércol por lo difícil que resulta transportarlo (ob­ servación directa): no hay carretas, se tendría que acarrear en bultos a lomo de bestias. El hecho evidencia el menosprecio délos productores por un esfuerzo que se considera muy mal remunerado. Después de todo, el uso de abonos orgánicos era frecuente una generación atrás, como suele serlo todavía hoy en día en regiones que no tienen un acceso tan fácil a los fertilizantes químicos (cf. T. Linck, J.D.N. de Surgy R. Martí­ nez, Las fuerzas vivas del Bajío seco, los campesinos de Atapan). desinterés de los agricultores; en el cuestionamiento del sa­ ber colectivo y en la agudización del corte entre los campesi­ nos y su propio oficio, culminación del proceso de enajena­ ción de los productores. El desvirtuam iento de la organización social campesi­ n a se desarrolla así, por vías diferentes y convergentes. Ine­ vitablemente, la competencia en esta carrera al pillaje del patrimonio comunitario, propicia las alianzas efímeras que caracterizan las relaciones de fuerza en rápida evolución, atiza los conflictos entre facciones rivales: la inestabilidad en su puesto de las autoridades comunales lo atesta. Sin embargo, los comuneros pueden lograr una unión efímera y artificial cuando las luchas intestinas o los conflictos por la apropiación del bosque rebasan las fronteras de su comuni­ dad. Los conflictos entre comunidades son frecuentes, a me­ nudo perm anentes27 y dejan anualm ente un saldo que se mide en decenas de víctimas. En tales ocasiones, se llega fácilmen­ te a poner recursos en común (o a contrabandear el bosque) para com prar arm as o co ntratar matones, a coordinar accio­ nes para defender —o in vadir— tierras de cultivo o bosques en litigio y p ara ejercer represalias. Pero sólo se tra ta enton­ ces de eludir los verdaderos problemas y de oponer un frente débil y quebrantado a las presiones procedentes de la socie­ dad global. A la larga, los conflictos entre comunidades, adem ás de dificultar la solución de un problema que se origi­ na en las modalidades de integración regional, agudiza las tensiones en el seno mismo de las comunidades. En fecto, los conflictos se deben a veces al robo de m adera (varias comuni­ dades —Pomácuaro, Corupo, Capácuaro, etc.— h an ya vir­ tualm ente acabado sus bosques) y m ás frecuentemente a viejos litigios vinculados a la imprecisión e incongruencia de los deslindes. H an conducido a un incremento de la frecuen­ cia de los incendios forestales28 y del abigeo. M ientras los incendios agudizan los daños ecológicos causados por la 27. Tal es el caso, entre otros, de Nurío y San Felipe, de Cocucho y Urapicho, conflictos que han dejado de 15 a 20 muertos anuales entre 1981 y 1983. 28. Los incendios criminales se han multiplicado a partir de 1973, después de la derogación de la veda forestal (18 de marzo de 1973). En 1977, se deforestación, m erm an la capacidad de regeneración espon­ tánea de los bosques y comprometen los intentos de reforesta­ ción, el robo de anim ales fragiliza las actividades agropecua­ rias y disfuncionaliza ganadería y cultivos. El aprovecha­ miento de la p astura de los bosques se torna a menudo imposible porque no es fácil cuidar los animales en el monte; se agudiza el sobrepastoreo en agostaderos y barbechos. El abigeo causa verdaderos estragos en la ganadería en peque­ ña escala mal arm ad a para integrar pérdidas y adaptarse. Aventaja a los grandes ganaderos al ponerles en condición de increm entar m ás fácilmente sus hatos y el control que ejercen sobre el espacio. D esanim a también a los agricultores que h a n perdido a sus animales de trabajo y por este lado también, acelera el proceso de concentración de las tierras en pocas manos. Por ende, el decaimiento de la agricultura agu­ diza las presiones sobre el bosque... El saqueo del bosque aparece así como el elemento rec­ tor y el principal factor de desestabilización del sistema de producción dominante. Este papel compromete de antem ano cualquier intento de fomentar un uso“racional” del recurso por una vía reglam entaria y limita estrictamente los alcan­ ces de cualquier solución sectorial, que aísle las actividades forestales de su contexto socio económico. En primer lugar porque la suerte del bosque está íntim a­ mente ligada a la de las actividades agropecuarias. Como lo vimos, se integra en un juego complejo de relaciones de fuer­ za y de intereses que involucra a todos los sectores económi­ cos más allá de su especialización eventual. Se ubica en el han reportado oficialmente unos 600 incendios que han afectado de 9 a 12 000 ha. de bosques (estimación probablemente conservadora). En un solo día, en mayo de 1983, pudimos contar 16 incendios a lo largo de los 70 Km. de carretera que separan Uruapan de Carapan. Tales incen­ dios suelen relacionarse con los conflictos entre comunidades (ejercicio de represalias) o directamente con la tala de los bosques. Se trata en­ tonces de obtener de la administración forestal la autorización de ex­ plotar la madera muerta que han dejado las llamas. En las partes me­ nos afectadas por el abigeato, la quema de los bosques es sistemática. Pretende facilitar y acelerar el crecimiento del pasto y eliminar la vege­ tación alta, en cambio impide la regeneración —espontánea o dirigida— de los bosques. centro de un a reestructuración de la organización del trabajo y de las modalidades de acceso a los recursos. H a generado fuertes intereses (e inevitablem ente m uchas inercias) que se definen por su relación con la nueva orientación de los flujos de excedente y fuerza de trabajo (véase la gráfica III). En segundo lugar, porque es imposible llegar a una ad­ m inistración y a un control eficientes (que aseguren la pre­ servación del recurso) sin una reapropiación com unitaria efectiva de los bosques. La otra solución lógica —la adm inis­ tración directa de los bosques por parte de las dependencias oficiales— resultaría ta n ilusoria como la imposición de una veda total. D espertaría inevitablemente la oposición decidi­ da de los comuneros y grandes saqueadores; sería además poco compatible con las exigencias de una valorización glo­ bal de los terruños. A hora bien, la existencia de fuertes y bien asentados intereses particulares constituye inevitablem enteun obstá­ culo difícilmente franqueable de frente. La oposición de los grandes saqueadores puede muy bien no ser la m ás difícil de vencer. Se tra ta de una minoría fuerte e influyente, pero que puede combatirse con éxito si los comuneros logran oponerle un frente unido y bien coordinado.29 Pero esta unión no puede lograrse sin u n a participación activa de los burreros, a todas luces mucho m ás difícil de alcanzar. Conforman en efecto verdaderos ejércitos sin otra expectativa que la de participar en la tala m ás o menos clandestina de los bosques. Sería imposible pretender lim itar sus actividades y lograr que cola­ 29. La historia del aserradero comunal de Santa Cruz Tanaco evidencia que no es del todo imposible (ver Martín de la Rosa, Empresa comunal, Santa Cruz Tanaco, IMISAC, Morelia, 1980).Sin embargo, el balance de esta experiencia no es totalmente positivo. Así, la capacidad de la planta rebasa por mucho el potencial de recursos forestales de la comu­ nidad, situación propia a fomentar conflictos con las comunidades ve­ cinas. La autogestión se ve limitada por el control técnico ejercido por la administración forestal. La lucha por el control de la administración del aserradero ha agudizado los conflictos entre facciones rivales. Su organización misma ha generado una división técnica del trabajo y una jerarquización de las tareas y de los roles rígidos, propios a acen­ tuar aún más la diferenciación entre comuneros. boren a la adm inistración de los bosques sin ofrecerles al mismo tiempo trabajo y fuentes de ingreso alternativas. En este sentido, no hay alternativa posible fuera del fomento de las actividades no forestales mediante su diversificación y una revalorización de sus productos. E sta orientación se asienta así en un desplazamiento del centro de gravedad del sistema de producción, en la búsqueda de un nuevo equilibrio entre las actividades. No podría llevarse a cabo sin una verdadera planificación regional. E sta implica la definición oportuna de prioridades sectoriales y, más que todo, una delegación de poder y responsabilidad mediante la implementación de una descentralización efectiva. En efecto, la reapropiación del patrimonio implica no solamente el control del acceso a los recursos sino también el de sus modalidades de valorización. U na estrategia de esta naturaleza tendría que edificarse en torno a las actividades agropecuarias: conforman el ce­ mento de las comunidades, el saber y la organización campe­ sina ocultan todavía recursos insospechados, el medio n a tu ­ ral es propicio... P ugnaría por desarrollar y diversificarlas apoyándose en la lógica que todavía sostiene la organización de la agricultura: intensificar sim ultáneam ente produccio­ nes anim ales y vegetales mediante el aprovechamiento de sus sinergias y la valorización de recursos hoy día poco o mal aprovechados. E sta es, en efecto, la única alternativa propia a generar empleos, a permitir un uso intensivo de la fuerza de trabajo y susceptible de asegurar su subsistencia a una po­ blación elevada. No cabe duda tampoco que cualquier intento de resta­ blecer el control comunitario del espacio se enfrentaría al reto de los grandes ganaderos.30 Ellos h an sido directamente beneficiados por la extensificación de las actividades agrope­ cuarias, h an logrado asentar su prosperidad en el control de extensas porciones del espacio. U na de las medidas más urgentes y necesarias radica en efecto en el control del creci­ miento de los hatos individuales y, por lo tanto, también, del 30. Ver Thierry Linck, “Hacia una estrategia alternativa de desarrollo, el fomento de establos campesinos”, en Jorge Fuentes ed. La investi­ gación participativa en México, IMISAC, Morelia, 1983. acceso y uso de los agostaderos y esquilmos. El futuro de la Meseta T arasca se encuentra en el fomen­ to de las actividades agropecuarias y hacia ellas tiene que dirigirse el interés del planificador, del político o del investi­ gador. Pero el estudio de la evolución de la organización de la producción agropecuaria exige un cambio de perspectiva. Tiene que centrarse en la comunidad, escala en la cual terru­ ño y territorio se confunden en el único marco que respeta el significado real que puede cobrar la organización cam pesina del trabajo. El estudio de caso define el único contexto en el cual el despojo del patrimonio comunitario puede estudiarse en todos sus aspectos y en todas sus implicaciones. Como se h a visto brevemente, este despojo puede p asar por el control del espacio por parte de los ganaderos m ás fuertes. Pero se expresa también, m ás sutilmente, en la destrucción sistem á­ tica de las fuerzas vivas campesinas: cuestionamiento de la organización social y técnica del trabajo, cuestionamiento del saber colectivo acum ulado a lo largo de generaciones. En esta dimensión, el juego se complica por la interven­ ción del Estado, actor de primer plano que sólo se menciona h a s ta ahora en forma casual. La iniciativa privada sólo h a dem ostrado un interés limitado por la agricultura de tempo­ ral: el Estado puede asum ir plenam ente en este sector de actividades el papel de rector de la economía que se h a asig­ nado. De hecho sus dependencias oficiales se h a n convertido en principales promotores del cambio. Son a menudo las únicas distribuidoras de insumos y medios de producción, difusoras del cambio tecnológico y de nuevos marcos organi­ zativos. Las conclusiones a las cuales lleva el estudio de la evolu­ ción de la organización de la agricultura y del peso del Estado son poco h alagü eñ as.31 Las políticas agrícolas no h a n contri­ buido a u n a reapropiación de los patrimonios comunitarios, al contrario, el balance global resultaría negativo. El Estado está hecho a la im agen de una sociedad nacional sum am ente centralizadora. 31. Thierry Linck, “Estrategias campesinas y agropolíticas, el caso de San Felipe de los Herreros”, Relaciones, No. 9, El Colegio de Michoacán, Zamora, 1982. Gráfica I. El sistema de producción dominante se asienta en una racionali­ dad colectiva débil. * Recolección, construcción, artesanías. Cuando la región seguía relativamente autárquica, el sistema era relativam ente estable, las presiones sobre el bos­ que eran lo suficientemente débiles como para no m erm ar su capacidad de autorregeneración. La ganadería jugaba un papel secundario. La integración repentina de la Meseta en la economía global implica una doble fragilización: —La explotación sistem ática de los bosques cuestiona la posición m arginal de este recurso en la organización social tradicional. No puede jugar su papel de fondo de reserva (fertilidad, productos...) ni de regulador ecológico. —La concentración ganadera, al igual que la explota­ ción de los bosques se asienta en el acaparam iento de recur­ sos comunitarios. Desvirtúa la organización cam pesina del trabajo y con el sobrepastoreo implica graves riesgos ecológi­ cos. Gráfica II. El bosque: un solo recurso, dos cadenas de valorización, un solo mercado final. cadena rústica ± cadena industrial burreros hacha burro talleres de m aquila y carpintería s ie r r a de d is c o herramientas de mano arrieros bestias cortadores motosierra, camión aserradero sierra-cinta transpor­ tistas camión acaparadores La extensión del mercado nacional no ha desplazado totalm ente las modalidades tradicionales de valoración de los recursos. Al lado de una cadena industrializada, con una elevada productividad del trabajo y productos poco elabora­ dos ha prosperado una “cadena rústica”, mal lograda sim­ biosis entre la organización tradicional del trabajo y la me­ d ia ció n de los a c a p a r a d o r e s . E la b o r a p ro d u cto s m uy diversos (muebles, piezas torneadas, cajas, tablas, vigas, etc.), emplea mucha fuerza de trabajo con una reducida pro­ ductividad. Gráfica III. El sistema de producción desvirtuado: la nueva orientación de los flujos de excedentes y del esfuerzo productivo. U na nueva racionalidad asentada en el pillaje del p atri­ monio comunitario: 1. Desplazamiento de fuerza de trabajo vinculado con el decaimiento de las actividades agropecuarias y con el poder atractivo del bosque una gran cantidad de agricultores y campesinos sin tierra se incorporaron a las actividades fores­ tales. 2. Desplazamiento originado en la concentración g a n a ­ dera y en el acaparam iento de agostaderos, barbechos y esquilmos. 3. A caparam iento del bosque, despilfarro del patrim o­ nio comunitario, fragilización de los agrosistemas. 4. A caparam iento de las tierras en uso colectivo y de las parcelas de cultivo, fragilización de los agrosistemas.