REsumen Estado Nacion 05\3.indd

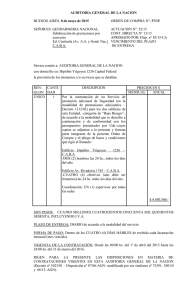

Anuncio