Tras la crisis: El nuevo rumbo de la política

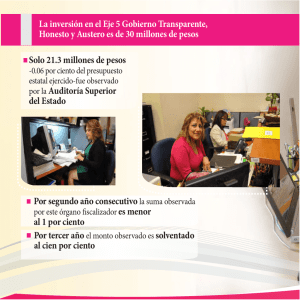

Anuncio