Una aproximación al estudio de las fortificaciones

Anuncio

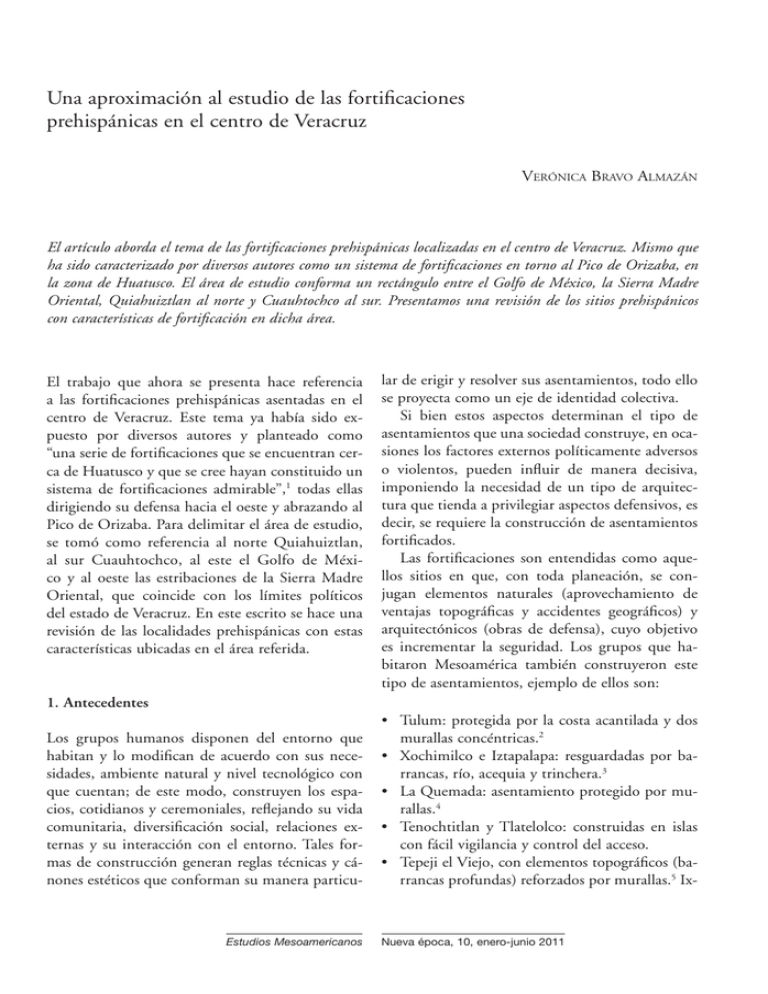

Una aproximación al estudio de las fortificaciones prehispánicas en el centro de Veracruz VERÓNICA BRAVO ALMAZÁN El artículo aborda el tema de las fortificaciones prehispánicas localizadas en el centro de Veracruz. Mismo que ha sido caracterizado por diversos autores como un sistema de fortificaciones en torno al Pico de Orizaba, en la zona de Huatusco. El área de estudio conforma un rectángulo entre el Golfo de México, la Sierra Madre Oriental, Quiahuiztlan al norte y Cuauhtochco al sur. Presentamos una revisión de los sitios prehispánicos con características de fortificación en dicha área. El trabajo que ahora se presenta hace referencia a las fortificaciones prehispánicas asentadas en el centro de Veracruz. Este tema ya había sido expuesto por diversos autores y planteado como “una serie de fortificaciones que se encuentran cerca de Huatusco y que se cree hayan constituido un sistema de fortificaciones admirable”,1 todas ellas dirigiendo su defensa hacia el oeste y abrazando al Pico de Orizaba. Para delimitar el área de estudio, se tomó como referencia al norte Quiahuiztlan, al sur Cuauhtochco, al este el Golfo de México y al oeste las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, que coincide con los límites políticos del estado de Veracruz. En este escrito se hace una revisión de las localidades prehispánicas con estas características ubicadas en el área referida. lar de erigir y resolver sus asentamientos, todo ello se proyecta como un eje de identidad colectiva. Si bien estos aspectos determinan el tipo de asentamientos que una sociedad construye, en ocasiones los factores externos políticamente adversos o violentos, pueden influir de manera decisiva, imponiendo la necesidad de un tipo de arquitectura que tienda a privilegiar aspectos defensivos, es decir, se requiere la construcción de asentamientos fortificados. Las fortificaciones son entendidas como aquellos sitios en que, con toda planeación, se conjugan elementos naturales (aprovechamiento de ventajas topográficas y accidentes geográficos) y arquitectónicos (obras de defensa), cuyo objetivo es incrementar la seguridad. Los grupos que habitaron Mesoamérica también construyeron este tipo de asentamientos, ejemplo de ellos son: 1. Antecedentes Los grupos humanos disponen del entorno que habitan y lo modifican de acuerdo con sus necesidades, ambiente natural y nivel tecnológico con que cuentan; de este modo, construyen los espacios, cotidianos y ceremoniales, reflejando su vida comunitaria, diversificación social, relaciones externas y su interacción con el entorno. Tales formas de construcción generan reglas técnicas y cánones estéticos que conforman su manera particu- Estudios Mesoamericanos • Tulum: protegida por la costa acantilada y dos murallas concéntricas.2 • Xochimilco e Iztapalapa: resguardadas por barrancas, río, acequia y trinchera.3 • La Quemada: asentamiento protegido por murallas.4 • Tenochtitlan y Tlatelolco: construidas en islas con fácil vigilancia y control del acceso. • Tepeji el Viejo, con elementos topográficos (barrancas profundas) reforzados por murallas.5 Ix- Nueva época, 10, enero-junio 2011 70 APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS FORTIFICACIONES huatequilla y Tlacotepec: protegidos por acantilados y corrientes de agua. • El Ameyal y El Castillo, Zentla: rodeado por profundas barrancas con entradas restringidas. Orozco y Berra describe este tipo de construcciones y cómo se desarrollaban los enfrentamientos: “Las ciudades fortificadas tenían a veces dos o más recintos fortificados, por otras tantas murallas, completando la defensa interior [de] los teocalli y sus patios cercados…”, los atacantes acechaban con flecheros y honderos e intentaban penetrar por medio de escaleras o por debajo de las murallas, por el contrario, eran defendidas con piedras, ramas, árboles y “todo lo que pudiera ofender”.7 2. Las fortificaciones Estos asentamientos responden a las características de una fortificación, pero su planeación rebasa el solo hecho de ubicarse en lugares que dificultan el acceso; son todo un sistema que incluye las características generales que ya habían sido enunciadas por Armillas: asentamientos construidos en sitios de difícil acceso, protegidos por colinas o barrancas profundas; accesibles únicamente por medio de estrechas franjas de terreno, o bien, salvaguardados por empalizadas, murallas o fosos (a veces con plantas espinosas).6 El objetivo es obtener ventajas defensivas, es decir, obstaculizar el ataque y facilitar la defensa. 3. El centro de Veracruz El territorio que ocupa el centro de Veracruz (figura 1) “se extiende desde el Río Cazones al Río Papaloapan, y de la costa del mar hasta las estribaciones de la Sierra Madre Oriental”.8 Se trata de un área territorial que comprende muy diversas condiciones geográficas y entornos ecológicos, una encrucijada de ríos, montañas y terrenos cor- FIGURA 1. Ubicación del estado de Veracruz en la República Mexicana y de la zona conocida como centro de Veracruz, la cual se delimita al norte por el río Cazones y al sur por el río Papaloapan VERÓNICA BRAVO ALMAZÁN 71 tados por barrancas: desde la falda oriental de la cordillera volcánica del Pico de Orizaba hasta el Cofre de Perote, pasando por los escarpados, fríos y húmedos territorios de la sierra de Zongolica, cruzando por climas semiáridos, selva baja y costas, entre abundantes manantiales, ríos y mar que le limita por el oriente. Se trata de un territorio atractivo que se ha distinguido por su riqueza en recursos naturales y que ha propiciado el establecimiento sucesivo de grupos humanos a lo largo del tiempo. exploradores, entre los que se cuentan Rayón, Esteva, Sartorius, Bancroft, Chavero, Heller, Gondra e Iberri; también fueron blanco de los pinceles de Nebel, Hegi y Rugendas. El área que hemos sometido a estudio corresponde a un rectángulo que toma como referencia, al norte Quiahuiztlan, al sur Cuauhtochco, al este el Golfo de México y al oeste las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, que coincide con los límites políticos del estado de Veracruz (figura 2). Algunos de los sitios fortificados prehispánicos de que se tienen noticias son: 4. Sitios fortificados en el centro de Veracruz • • • • • Las fortificaciones han fascinado la atención de muchos personajes, uno de ellos, Agustín Pablo Castro, un jesuita cordobés, describe en latín el fortín de Cuauhtochco en una visita que realiza hacia 1753; posteriormente El Castillo de Zentla es estudiado por Dupaix en 1804 y a lo largo del siglo XIX, son detalladas por diversos autores y Quauhtochco.9 Quiahuiztlan.10 Comapan.11 Xicochimalco y Rincón de Moctezuma.12 Zentla, Capulapa, San Martín Tlacotepec, Zacoapan y La Palmilla.13 • Tepampa, Poxtla, Calcahualco y Consoquitla.14 • Zacuapam.15 • Tuzamapa.16 FIGURA 2. Sitios arqueológicos fortificados en el centro de Veracruz. Modificado a partir Medellín, 1960, plano 2 72 APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS FORTIFICACIONES • Puente Nacional.17 • Ixhuatequilla.18 Xico: fue mencionado por Armillas como Xicochimalco y refiere que Cortés y Díaz del Castillo describen este tipo de asentamientos como “fuertes en colinas”.23 Palerm señala que la única entrada a la villa era a través de un estrecho paso escalonado que estaba en la ladera de la sierra.24 Vásquez lo vincula con los mexicas y afirma que durante el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin (1502-1520), la Triple Alianza impuso destacamentos en Xicochimalco y Cuauhtochco.25 San Martín Tlacotepec: la fortificación se encuentra en el Rancho de las Ánimas, en el municipio de Tlacotepec de Mejía. Sartorius, Bancroft y Chavero,26 la describen dentro de un triángulo formado por tres barrancas profundas y rodeada por un foso, se levanta sobre una peña revestida de una muralla escalonada con defensa al sur; mencionan también una muralla semicircular que protegía la angosta entrada. Medellín la vincula con el Posclásico y atribuye su construcción a la amenaza de invasiones de los teochichimecas.27 Calcahualco: se sitúa en el municipio de Totutla, Sartorius (op. cit., pp. 821-824), Bancroft (op. cit., p. 448) y Chavero (op. cit., p. 168), la describen en una meseta en el estrecho entre dos barrancas profundísimas. Una muralla con parapetos y troneras custodian la entrada, sólo accesible por medio de cuerdas o escaleras. Mencionan varias pirámides en torno a una mayor, cimientos de casas y un depósito de cadáveres momificados.28 Zacuapam: se halla a cinco leguas de Huatusco; Bancroft menciona restos de una fortificación que incluyen paredes, terrazas, parapetos con troneras, una plaza con apisonado blanco en el que se hallan una pirámide y una estructura cúbica o altar en el borde mismo del precipicio; también menciona abundantes restos de cerámica esparcidos por doquier.29 Consoquitla: se encuentra cerca de Zacuapam; Sartorius señala que se trata de un lugar cuyo acceso, reforzado con una pared con aspilleras, es únicamente a través de una delgada franja de Enseguida, expondremos breves elementos descriptivos de algunas de las fortificaciones mencionadas, pues es importante señalar que muy pocas han sido sometidas a trabajo arqueológico sistemático: Quauhtochco: ubicada en el municipio de Carrillo Puerto; cuenta, al menos, con 35 montículos. Medellín publica los resultados de su investigación arqueológica con excavación y liberación de estructuras.19 Se trata de una fortificación, en lo alto de una larga y angosta meseta, reforzada por tres murallas y cantiles profundísimos. El teocalli principal tiene cuatro etapas constructivas, la última de las cuales tiene afinidad con la arquitectura del valle de México, pues el autor considera que se trató de una guarnición de la Triple Alianza. Quiahuiztlan: ha sido objeto de diversos trabajos arqueológicos sistemáticos. Destaca por sus construcciones funerarias. Fue de los primeros sitios conocidos y descritos por los conquistadores españoles. Arellanos la define como “ciudad-cementerio-fortaleza”. Aduce dos influencias: la tolteca, por una estructura en el cementerio oriental, y la mexica, identificada en los edificios de mayor tamaño.20 Izquierdo la considera, junto con Tlacotepec, Zentla y Quauhtochco, como modelos de centros fortificados.21 Comapan: es nombrada “cementerio-fortaleza” por Medellín,22 cuya construcción se encuentra en una escarpada y rocosa elevación de aproximadamente medio kilómetro de longitud; hay teocallis, tumbas, patios, adoratorios, terrazas y muros. La ubica cronológicamente a partir del siglo XIV al primer cuarto del siglo XVI, considerando como sus constructores a los olmecas históricos; sin embargo, atribuye a la influencia totonaca la arquitectura funeraria y lo vincula, por el estilo de su teocalli principal, con Quauhtochco. VERÓNICA BRAVO ALMAZÁN 73 terreno rodeado de barrancas; hay varias pirámides con recubrimiento. Se trata, según el autor, del mismo estilo que El Castillo de Zentla pero con un trabajo “mas limpio y cuidadoso”. Los materiales arqueológicos que menciona son puntas de obsidiana, cuencos, huesos humanos y de guajolote, así como “ídolos bien feos y pesados”; termina comentando la huella de horcones en el edificio más alto del sitio.30 Tuzamapa: ubicado al oeste de Consoquitla; Sartorius refiere que en la margen derecha del río de la Antigua, en los terrenos de la Hacienda de Tuzamapa y ubicada entre dos cauces hondos, están las ruinas de lo que nombra “un alcázar fortificado” con una escalera que baja hacia la barranca, un palacio y templos de sólida construcción de piedra bien labrada; menciona una intensa destrucción, sin embargo, supo de la existencia de “fachadas imponentes, torres y pirámides”.31 Heller describe al sitio con fino apisonado de cal, arena y piedra; reconoce un teocalli, un altar cúbico, muros y fosos destruidos, así como abundancia de fragmentos de cuencos y obsidiana.32 Puente Nacional: se sitúa en las cercanías del río La Antigua. La descripción publicada por Bancroft, basada en la exploración de J.M. Esteva de 1843, menciona restos de una muralla y de una peculiar estructura piramidal en forma de cruz construida con cal, arena, piedras de río y recubrimiento, emplazada en una cima de más de 100 pies de altura.33 Ixhuatequilla: se trata de un sitio protegido por acantilados y corrientes de agua, enclavado en el municipio de Ixhuatlán del Café, cuyo montículo principal está en lo alto de una colina coronada con un adoratorio. El sistema constructivo es de taludes con cementante y algunos de ellos recubiertos con piedras blancas y careadas. En la cerámica observada en el sitio pudo identificarse el tipo “Negro sobre rojo”, perteneciente al periodo Posclásico (clasificación basada en Brüggemann34). Cabe señalar que la posición del montículo principal permite tener una vista, sin duda estratégica, de Cos- comatepec, Zentla y Huatusco, lo que nos lleva a pensar que se trató, muy probablemente, de un eficaz puesto de vigilancia. En ese mismo sentido, Miranda apunta que “a pesar de que en el sitio no se observaron muros o elementos de arquitectura defensiva, su posición topográfica y el acceso al agua le hacían un sitio ideal para la defensa”.35 Zentla: es de las más mencionadas y se refieren al sitio nombrado El Castillo, al noreste de la Colonia Manuel González, cabecera del municipio de Zentla. Dupaix en su visita de 1804 menciona un palacio piramidal de dos cuerpos y con dos habitaciones techadas, construidas con piedras careadas, cal y canto, con recubrimiento encalado y bruñido; los materiales arqueológicos que menciona son una estatua de forma femenina, otra representando una serpiente enroscada y un sello de barro. Rayón y Chavero la describen como inaccesible por los tres lados, su entrada como sólo una vereda entre dos barrancas, obstruida por altas y gruesas murallas y reforzada por un foso (figura 3);36 Rayón comenta la existencia de entierros humanos, denominando al sitio como “necrópolis”. Desafortunadamente El Castillo no ha sido objeto de investigación arqueológica sistemática. FIGURA 3. Acceso a El Castillo de Zentla, la línea punteada indica el estrecho acceso, reforzado por un foso. Tomada de Chavero, 1980, p. 166 74 El Fortín: enclavado en la congregación de Mata Coyote, al sureste de Zentla, en la rivera del río Chiquito (tributario del Jamapa). Se sitúa en lo alto de una abrupta colina, rodeada de profundas barrancas. Pudieron identificarse un juego de pelota, espaciosas plazas y diversos edificios, en aparente buen estado de conservación; se localizaron tres trozos de piedras de moler y fragmentos de navajillas prismáticas. El sitio posee, por otro lado, un panorámico, magnífico y estratégico dominio visual de la cuenca del río y los sitios asentados en su rivera. El Ameyal: se localiza aproximadamente a 9 km al sureste del pueblo de Zentla. Es una meseta franqueada por dos barrancas, la de Zentla y la de Chavaxtla: sus paredes verticales se aproximan entre sí, hasta dejar entre ellas tan sólo una angosta vereda; enseguida, vuelven a apartarse y dan lugar a la meseta donde se localizan los vestigios arqueológicos y cuyos únicos dos accesos denotan haber tenido vía restringida (figura 4). Nuestra investigación arqueológica, finalizada en 2010, arrojó, como resultado de la cronología relativa que se aplicó a la cerámica (basada en la clasificación de Daneels37), que El Ameyal tuvo ocupación continua desde aproximadamente el 100 d. C. que disminuyó paulatinamente hacia el Posclásico; mostrando auge poblacional durante el Clásico medio en el que se aprecian mayor jerarquización social e interac- APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS FORTIFICACIONES ción con otras áreas de Mesoamérica, tales eventos se ven reflejados en la diversificación de los tipos cerámicos y en la presencia de cerámicas de lujo e importadas, que demuestran tránsito constante de bienes e influencias culturales a nivel local y con otras regiones como son el Sur, Centro-Norte y costa de Veracruz, los Tuxtlas, la Mixteca-Puebla, el Sur de Puebla, Tlaxcala y el Altiplano central. Se registraron diversos elementos arquitectónicos, todos muy destruidos: un juego de pelota, ocho estructuras piramidales de diversos tamaños, un edificio con patio hundido, dos plataformas, cinco plazas y tres restos de cimientos habitacionales. El Ameyal ya había sido mencionado por Hernández que muestra, entre otras cosas, un croquis de la zona arqueológica y hace énfasis en el templo franciscano de San Jerónimo, que data de 1547.38 Hemos expuesto los datos de que disponemos en torno a las fortificaciones prehispánicas en el centro de Veracruz, sin embargo, quedan pendientes varias de ellas: Rincón de Moctezuma,39 Capulapa, y La Palmilla,40 Tepampa y Poxtla.41 5. Los motivos y los habitantes En cuanto a las razones de su construcción, apoyándose en la Historia de Tlaxcala de Muñoz Ca- FIGURA 4. Croquis de El Ameyal que muestra la ubicación de los principales edificios. Los accesos marcados como A y F mostraron haber sido restringidos. El A por arquitectura (montículos) y el B por accidentes topográficos 75 VERÓNICA BRAVO ALMAZÁN margo, Medellín afirma que las fortificaciones de Zentla, Tlacotepec y Comapan responden a la amenaza teochichimeca, quienes ya habían invadido Quimixtlan, Poyauhtecatl (Pico de Orizaba), Nauhcampatépetl (Cofre de Perote), Xicochimalco, y posiblemente Tlacuilolan, durante la segunda mitad del siglo XV.42 Haciendo referencia a la población de la región, Aguirre Beltrán afirma que fue ocupada por dos ramas de la familia nahuatlaca. Asimismo, intenta identificar a los primeros con los toltecas, y a los segundos con los teochichimecas, basándose en costumbres, lengua y arquitectura.43 Por otro lado, Medellín, ubica a Zentla, al igual que Consonquitla, Tlacotepec, Comapan, Coscomatepec y Calcahualco, como parte del Totonacapan, a partir del hallazgo de cerámicas características de este grupo. Propone la definición de una zona geográfico-cultural a partir de elementos cerámicos y arquitectónicos que denomina “barrancas subtropicales”, con límites: al sur la margen del río Blanco, por el norte Teocelo, al este la zona semiárida y por el oeste los volcanes de Orizaba y Perote. Finalmente, afirma que un sitio característico de esa zona es Comapan, edificado por olmecas históricos o popolocas.44 El resultado del análisis correspondiente es: • cerámicas del complejo Mixteco-Puebla: 40% • cerámicas totonacas: 40% • cerámica local de las barrancas subtropicales: 20% Otorga, a partir del análisis de materiales arqueológicos, influencias del Horizonte Tolteca y del Horizonte Histórico de la cultura totonaca, coincidiendo con la nahuatización del Totonacapan. Por otro lado, Rayón afirma que, considerando que las fortificaciones de Huatusco mantienen una línea de defensa hacia el oeste, responden, por lo tanto, a la época de la expansión azteca.45 Bancroft sin embargo, ofrece una explicación más prosaica, pues considera que la construcción de los muros que las rodean es simplemente para que las fuertes lluvias no deslaven la tierra.46 6. Conclusiones Como puede observarse, los datos de análisis para el conocimiento de las fortificaciones prehispánicas en el centro de Veracruz son aún escasos. Sin embargo, surge la necesidad de alguna reflexión, pues una conclusión es algo todavía lejano; en ese sentido, consideramos lo siguiente: Este tipo de asentamientos dan evidencia de sociedades con alto nivel de estratificación social, que enfrentaron un ambiente de conflictos políticos, los cuales propiciaron una significativa inversión de recursos humanos y económicos para planificar asentamientos enfocados a controlar el acceso y la circulación de personas y bienes. Tal arquitectura expresa un interés de dar respuesta a potenciales peligros de asaltos o invasiones, pero con la probabilidad de repeler y planear estrategias desde el interior. Sin embargo, consideramos, no se trata sólo de aislarse en un afán defensivo o de estrategia de ataque, hay requisitos que deben tomarse en cuenta para la viabilidad de un asentamiento de este tipo, para que, en caso de un virtual ataque o sitio, se garantice la supervivencia de los habitantes; tales “requerimientos de una fortificación”, serían los siguientes: 1. Contar con espacio suficiente y adecuado: debe tener la extensión territorial necesaria que permita albergar al gobierno, población, ejército o élite y con espacios para la habitación, el culto y las reuniones públicas, el hacinamiento podría generar conflictos internos. Debe poseer las edificaciones necesarias para la vida cotidiana y que faciliten la vigilancia. 2. Contar con un clima saludable que disminuya la posibilidad de enfermedades. 3. Tener agua suficiente y limpia, o bien, la facilidad para hacerse llegar este recurso, del mismo modo, los elementos arquitectónicos o geográficos que permitan almacenar el agua limpia y desechar las residuales. 4. Posibilidades reales para allegarse o producir recursos alimentarios suficientes para la población que alberga, tal elemento nos lleva al punto 76 APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS FORTIFICACIONES 5. Comunicación suficiente, eficiente y controlada, que puede ser por agua o tierra, o con vigías a larga distancia; esto es, contar con los medios necesarios para reabastecerse de recursos alimenticios, armamento o ayuda, de enviar y recibir noticias y, en caso necesario, tener posibilidades efectivas de huida; es decir, enlazarse eficazmente con sus aliados y aislarse adecuadamente de sus enemigos. este tipo en la región y, en segundo lugar, un estudio que aborde de una forma sincrónica e integral las fortificaciones en el centro de Veracruz: sus orígenes, extensión, cronología, recursos de subsistencia, organización interna y relaciones externas, lo cual aportará elementos que contribuyan al conocimiento del proceso de desarrollo de las sociedades del centro de Veracruz en particular y de las sociedades mesoamericanas en general. Sin tales requisitos, basados ante todo en el sentido común, que consideran la imposición de elementos que dificulten el ataque y provean facilidades para la defensa y la evasión, una fortificación podría convertirse en una trampa para sus propios habitantes. Así, la notoria concentración de fortificaciones en torno a los ríos Actopan, de los Pescados, Jamapa y Cotaxtla, así como de sus afluentes, tiene que ver, sin duda, con que la región cuenta con los requerimientos estratégicos y de subsistencia necesarios para la viabilidad de estos asentamientos: barrancas, ríos, buen clima y tierra fértil. En lo que se refiere a la temporalidad, se ha propuesto que este tipo de asentamientos son un rasgo característico del Posclásico,47 sin embargo, nuestros resultados plantean la posibilidad de que sean más tempranos; esto ya había sido indicado por Palerm.48 Notamos, así, que los sitios mencionados no siempre coinciden cronológicamente, pero sí presentan rasgos distintivos y coincidentes. Asimismo, se advierten elementos arquitectónicos que, aunados al uso de la topografía como fuerza defensiva, demuestran planificación e inversión de recursos con trazas controladoras de la circulación externa e interna en una región de confluencia étnica y de contacto constante con poblaciones foráneas, en un ambiente obviamente tenso. Son testimonios de intenciones de sometimiento, en uno y otro sentido, así como de constantes pugnas por el poder, son violencia expresada a través de la arquitectura. Este escenario concordaría con ciertas coyunturas de tensión política y social, muy recurrentes en la historia prehispánica. Quedan pendientes aún, en primer término, identificar y registrar todos los asentamientos de Agradecimientos: a la UNAM por el apoyo al proyecto multidisciplinario (DGAPA- IN307603) “Gestación y diversidad poblacional en la región Córdoba-Orizaba. Una perspectiva antropológica”, del Instituto de Investigaciones Antropológicas que coordina el Dr. Carlos Serrano Sánchez, marco en que se desarrolló el presente trabajo. A las familias Martínez, Pulido, Jiménez y Demeneghi de Zentla por su amistad y gentil colaboración. Al Ing. Dante Octavio Hernández, al Lic. Miguel A. Flores y los señores Miguel A. Palacios, Camilo Boschetti y Roberto Hernández; también, a la Dra. Annick Daneels del IIA, a los arqueólogos Rosalba Aguilera Muñoz y Luis Alberto Díaz, sin dejar de mencionar a Paola Sofía Serrano por su incondicional compañía y efervescente entusiasmo. Notas Sarmiento, “Informe acerca de los monumentos denominados Zentla, Calpulalpa, San Martín y Palmillas, Veracruz”. 2 Beatriz Repetto, “El concepto de fortificación y su aplicación en la tierras bajas de la zona maya”, pp. 27-28. 3 Ángel Palerm, “Notas sobre las construcciones militares y la guerra en Mesoamérica”, p. 125. 4 Rafael Orellana, “La guerra en el México antiguo”, p. 846. 5 Noemí Castillo, “Tepexi el Viejo, Puebla, Temporada 1990”, p. 53. 6 Pedro Armillas, “Fortalezas Mexicanas”. 7 Manuel Orozco y Berra, Historia antigua de la conquista de México, p. 291. 8 Román Piña Chán, Una visión del México prehispánico, p. 60. 1 VERÓNICA BRAVO ALMAZÁN 77 Alfonso Medellín, Exploraciones en Cuauhtochco. Ana Luisa Izquierdo, “Arquitectura funeraria de Quiahuiztlan”, p. 9; Armillas, “Fortalezas Mexicanas”, p. 246 y Ramón Arellanos, “Una visión reciente de Quiahuiztlan”, pp. 89-99. 11 Medellín, Cerámicas del Totonacapan, pp. 148152. 12 Armillas, “Fortalezas Mexicanas”, p. 246. 13 Ignacio Rayón, “Fortificaciones de Huatusco”, pp. 565-567; Hubert Bancroft, The native races, p. 439; Alfredo Chavero, México a través de los siglos. Historia Antigua y de la conquista, tomo I, pp. 166-169; Gonzalo Aguirre Beltrán, El señorío de Cuauhtochco, p. 49 y Sarmiento. 14 Carlos Sartorius, “Fortificaciones antiguas”, p. 824; Bancroft, The native races, pp. 445-448 y Chavero, México a través de los siglos. Historia Antigua y de la conquista, tomo I, p. 168. 15 Chavero, México a través de los siglos. Historia Antigua y de la conquista, tomo I, p. 169; Bancroft, The native races, p. 447 y Heller, “Carl Bartholomeus Heller. Viajes por Veracruz en los años 1845-1848”, p. 127. 16 Sartorius, “Fortificaciones antiguas”, p. 826; Bancroft, The native races, p. 439 y Heller, “Carl Bartholomeus Heller. Viajes por Veracruz en los años 18451848”, p. 128. 17 Bancroft, The native races, pp. 437-439 y Chavero, México a través de los siglos. Historia Antigua y de la conquista, tomo I, p. 167. 18 Miranda, Informe, pp. 4-5. 19 Medellín, Exploraciones en Cuauhtochco. 20 Arellanos, “Una visión reciente de Quiahuiztlan”, pp. 89-99. 21 Izquierdo, “Arquitectura funeraria de Quiahuiztlan”, p. 9. 22 Medellín, Exploraciones en Cuauhtochco, pp. 148152. 23 Armillas, “Fortalezas Mexicanas”, p. 246. 24 Palerm, “Notas sobre las construcciones militares y la guerra en Mesoamérica”, p. 124. 25 Sergio Vásquez, “Asentamientos serranos en la región de Tlacolulan”, p. 47. 26 Sartorius, “Fortificaciones antiguas”, p. 822; Bancroft, The native races, p. 445 y Chavero, México a través de los siglos. Historia Antigua y de la conquista, tomo I, p. 168. 27 Medellín, Exploraciones en Cuauhtochco, p. 152. 28 Sartorius, “Fortificaciones antiguas”, pp. 821-824; Bancroft, The native races, p. 448 y Chavero, México a través de los siglos. Historia Antigua y de la conquista, tomo I, p. 168. 29 Bancroft, The native races, p. 447. 30 Sartorius, “Fortificaciones antiguas”, pp. 825826. 31 Sartorius, “Fortificaciones antiguas”, p. 826. 32 “Carl Bartholomeus Heller. Viajes por Veracruz en los años 1845-1848”, p. 128. 33 Bancroft, The native races, pp. 437-439. 34 Jürgen K. Brüggemann et al., Zempoala. El estudio de la una ciudad prehispánica, pp. 202-203. 35 Miranda, Informe, pp. 4-5. 36 Rayón, “Fortificaciones de Huatusco”, p. 566 y Chavero, México a través de los siglos. Historia Antigua y de la conquista, tomo I, p. 168. 37 Annick Daneels, “La cerámica del Clásico en Veracruz, 0-1000 d.Cr.” 38 Dante Octavio Hernández et al., “Zentla, su templo y sus vestigios arqueológicos (El Ameyal)”. 39 Armillas, “Fortalezas Mexicanas”, p. 246. 40 Rayón, “Fortificaciones de Huatusco”, pp. 565567; Bancroft, The native races, p. 439; Chavero, México a través de los siglos. Historia Antigua y de la conquista, tomo I, pp. 166-169 y Aguirre Beltrán, El señorío de Cuauhtochco, p. 49. 41 Sartorius, “Fortificaciones antiguas”, p. 824; Bancroft, The native races, pp. 445 y 448 y Chavero, México a través de los siglos. Historia Antigua y de la conquista, tomo I, p. 168. 42 Medellín, Exploraciones en Cuauhtochco, p. 152. 43 Aguirre Beltrán, El señorío de Cuauhtochco, pp. 51-52. 44 Medellín, Exploraciones en Cuauhtochco, pp. 123 y 148. 45 Rayón, “Fortificaciones de Huatusco”, p. 567. 46 Bancroft, La vida de Porfirio Díaz, p. 659. 47 Armillas, “Fortalezas Mexicanas”, p. 237. 48 Palerm, “Notas sobre las construcciones militares y la guerra en Mesoamérica”. 9 10 Bibliografía Aguirre Beltrán, Gonzalo, El señorío de Cuauhtochco. Luchas agrarias en México durante el virreinato, México, Universidad Veracruzana, Instituto Nacional Indigenista, Gobierno de Veracruz, Fondo de Cultura Económica, 1991. 78 APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS FORTIFICACIONES Arellanos Melgarejo, Ramón, “Una visión reciente de Quiahuiztlan”, en Sara Ladrón de Guevara y Sergio Vásquez (coordinadores), Memoria del Coloquio Arqueología del centro y sur de Veracruz, Xalapa, Universidad Veracruzana, Instituto de Antropología, 1997, pp. 89-100. Armillas, Pedro, “Fortalezas Mexicanas”, Cuadernos Americanos, vol. 5, 1948, pp. 143-163. —, “Fortificaciones mesoamericanas”, en Teresa Rojas (editora), Homenaje a Pedro Armillas, México, CIESAS, 1991, tomo 2, pp. 233-359. Atlas arqueológico de la República Mexicana, México Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Panamericano de Geografía y Estadística, 1939, no. 41. Bancroft, Hubert Howe, The native races, tomo IV. Antiquities, San Francisco, California, A.L. Bancrofr & Company Plub., 1883. —, La vida de Porfirio Díaz. Reseña histórica y social del pasado y presente de México, San Francisco, California, The History Co., Pub., 1887. Bravo Almazán, Verónica, “Informe de la visita a Ixhuatlán del Café, Veracruz, 19-20 de marzo de 2009”, México, IIA-UNAM, Archivo del proyecto Gestación y diversidad poblacional en la región Córdoba-Orizaba, 2009. —, Informe final del proyecto “Investigación arqueológica en El Ameyal, un sitio fortificado en Zentla, Veracruz”, México, Consejo de Arqueología, Archivo técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010. Brüggemann, Jürgen K. et al., Zempoala. El estudio de una ciudad prehispánica, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991 (Colección Científica, 232). Carta topográfica E14B47, Huatusco (escala 1:50 000), México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2000. Castillo Tejero, Noemí, “Tepexi el Viejo, Puebla, Temporada 1990”, Boletín del Consejo de Arqueología, 1990, pp. 53-58. Chavero, Alfredo, México a través de los siglos, Historia Antigua y de la conquista (1ª edición aparecida entre 1885 y 1889), México, Editorial Cumbre, 1980, tomo I. Daneels, Annick, “La cerámica del Clásico en Veracruz, 0-1000 d.Cr.”, en Leonor Merino y Ángel García Cook (coordinadores), La alfarería del México antiguo II, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006, pp. 393-504. Dupaix, Guillermo, “Fortificación de Huatusco descrita por el capitán Dupaix desde el número 9 al 12 de su primera expedición verificada el año 1804”, transcrito en: Manuel Orozco y Berra (coordinador), Apéndice al Diccionario Universal de Historia y Geografía. Colección de artículos relativos a la República Mexicana, tomo II, IX de la obra, México, Imprenta J.M. Andrade y Escalante, 1936, p. 568. García Payón, José, Prehistoria de Mesoamérica. Excavaciones en Trapiche y Chalahuite, Veracruz, México: 1945-1951 y 1954, México, Universidad Veracruzana, Cuadernos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias, 1966. Heller, Carl Bartholomeus, “Carl Bartholomeus Heller. Viajes por Veracruz en los años 1845-1848”, en Martha Poblett (investigación y compilación) y Ana Delgado (coordinación general), Cien viajeros en Veracruz. Crónicas y relatos, vol, 5, México, Gobierno del Estado de Veracruz, 1992, pp. 97-173. Hernández, Dante Octavio, Miguel A. Palacios, Camilo Boschetti, Miguel Á. Flores R., Maximino Demeneghi y Roberto Hernández D., “Zentla, su templo y sus vestigios arqueológicos (El Ameyal)”, Orizaba, Ver., Academia Mexicana de la Educación, 2004. Izquierdo, Ana Luisa, “Arquitectura funeraria de Quiahuiztlan”, Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, vol. 8, 1986, pp. 3-23. López Austin, Alfredo y Leonardo López Luján, El pasado indígena de México, México, Fondo de Cultura Económica / El Colegio de México/ Fideicomiso Historia de las Américas, 1996 (Serie Hacia una Nueva Historia de México). Medellín Zenil, Alfonso, Exploraciones en Cuauhtochco, Temporada I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1952. —, Cerámicas del Totonacapan. Exploración arqueológica en el centro de Veracruz, México, Universidad Veracruzana, Instituto de Antropología, 1960. Miranda Flores, Fernando, Informe de la inspección efectuada en la zona arqueológica del Ixhuatequilla, Ixhuatlán del Café, Veracruz, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Archivo Técnico, 1998. Orellana, Rafael, “La guerra en el México antiguo”, en Esplendor del México antiguo, tomo II, México, Editorial del Valle de México, 1992, pp. 837-860. Orozco y Berra, Manuel, Historia antigua de la conquista de México, México, Editorial Porrúa, 1960, tomo 3. VERÓNICA BRAVO ALMAZÁN 79 Palerm, Ángel, “Notas sobre las construcciones militares y la guerra en Mesoamérica”, Anales del Museo de Arqueología, vol. VIII (37), 1956, pp. 123-134. Piña Chán, Román, Una visión del México prehispánico, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1967. Rayón G., Ignacio, “Fortificaciones de Huatusco”, en Manuel Orozco y Berra (coordinador), Apéndice al Diccionario Universal de Historia y Geografía. Colección de artículos relativos a la República Mexicana, tomo II, IX de la obra, México: Imprenta J.M. Andrade y Escalante, 1836, pp. 565-568. Repetto Tio, Beatriz, “El concepto de fortificación y su aplicación en la tierras bajas de la zona maya”, en Yucatán: Historia y Economía. Revisión de análisis socioeconómico regional, México, Universidad de Yu- catán, Centro de Investigaciones Regionales, 1982, pp. 26-42. Sarmiento, M.E., “Informe acerca de los monumentos denominados Zentla, Calpulalpa, San Martín y Palmillas, Veracruz”, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Archivo Técnico, mecanoescrito, sin fecha. Sartorius, Carlos, “Fortificaciones antiguas”, Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, segunda época, vol. 1, 1869, pp. 818-827. Vásquez Zárate, Sergio, “Asentamientos serranos en la región de Tlacolulan”, en Sara Ladrón de Guevara y Sergio Vásquez (coordinadores), Memoria del Coloquio Arqueología del centro y sur de Veracruz, México, Universidad Veracruzana. Instituto de Antropología, 1997, pp. 45-56.