«Hombre al moro»: fugas del presidio de Melilla en el siglo XIX

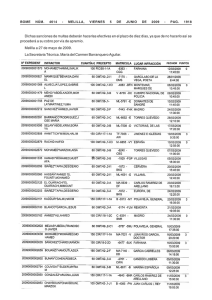

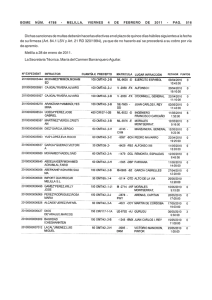

Anuncio