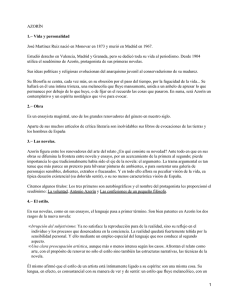

Las confesiones de un pequeno f - Azorin

Anuncio