manual para el anillamiento científico de aves

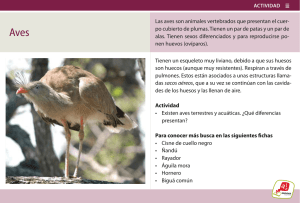

Anuncio