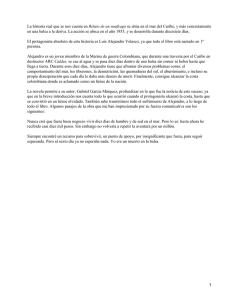

tercer premio categoría b

Anuncio

CONCURSO DE RELATOS CORTOS “EUGENIO ASENSIO” TERCER PREMIO CATEGORÍA B Zoe Plaza Leroux Sección española del Lycée Maurice Ravel. San Juan de Luz. Francia “Tempus fugit, sicut nubes, quasi naves, velut umbra” Tras un siglo de ausencia, Alejandro Cortés había decidido volver a Londres. Se había contentado con viajar sin realmente afincarse en ningún lugar. Después de pasar unos años en Madrid, visitó Alemania, Francia y Rusia con la intención de encontrar una nueva residencia, pero las atrocidades de sus semejantes le alejaron de Europa. Zarpó, pues, desde Nápoles hacia El Cairo, donde pasó unos años subyugado por la nostalgia de sus días en la corte de Akenatón. Fue allí cuando trabó amistad con un tal señor Carter, un inglés que se dirigía hacia Luxor. Desde el Cairo partió en dirección al corazón de la selva del sureste asiático. Allí dedicó su tiempo a visitar antiguos templos en ruinas. No era la primera vez que los veía pues los había contemplado antaño cuando todavía se hallaban en la cúspide de su belleza. Decidió pasar el final del siglo en América Latina. Viajó por Perú, Colombia, Chile y otros países; conociendo así a algunos escritores y poetas. En todo esto pensaba Alejandro Cortés cuando su avión aterrizó en Heathrow. Al llegar a la estación Victoria, se vio rodeado del griterío de la marea de viajeros así como de las sintonías discordantes que salían de los altavoces anunciando los próximos trenes. De súbito le llenó un sentimiento de pesar y de nostalgia. ¿Dónde estaban los antiguos trenes, esos fieros gigantes de acero que rugían inundando la estación de humo? ¿Qué quedaba, sino polvo, de los elegantes pasajeros de antaño con sus chisteras y capas que llenaban el ambiente de magia? Finalmente, decidió coger un taxi y dirigirse a la antigua mansión que había adquirido el siglo pasado. Subió los escalones hasta la puerta principal, la abrió y entró. Cruzó el salón y se orientó por los pasillos del palacio hasta llegar a una gran puerta de madera. Se quitó una cadena de plata de la cual pendía una llave, la introdujo en la cerradura que se abrió con un sonido seco. Entró y tras cerrar la puerta, contempló el fruto de siglos de trabajo: su biblioteca. Acarició con sus dedos las tapas de los libros, y examinó unos cuantos. Guardó en las estanterías las nuevas adquisiciones que había hecho en sus viajes y finalmente se sentó en un sillón a leer un manuscrito de Beowulf que le había regalado su gran amigo John Ronald Reuel T. La lectura lo sumergió en las remembranzas de las batallas en las que había luchado. Echaba de menos la sensación de combatir por una causa justa y noble, de batirse junto a grandes héroes, de sentir la adrenalina por sus venas junto al rugido de su corazón. Pero ya no quedaban héroes, las guerras eran absurdas y la barbarie humana le provocaba un horror profundo. Dejó el libro a un lado para reflexionar: algo le atormentaba desde hacía un tiempo pero no sabía qué. Miro hacia una de las estanterías y observó las Geórgicas de Virgilio. Súbitamente, como si una revelación le hubiese venido desde los cielos, se levantó y abrió dicho libro. Allí descubrió la raíz de sus tormentos: “Pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo”. Razón tenía el poeta al escribir esos versos. Mas Alejandro Cortés estaba maldito, pues la muerte no quería de él y hacía ya mucho que le perseguía sin alcanzarle jamás. Esa maldición le impedía enraizarse en ningún lugar, pues allí donde iba el indomable Cronos le acechaba y lo obligaba a marcharse. El paso de las edades no le afectaba como a los demás, lo cual era asunto sospechoso para sus vecinos y gran aflicción para él. Los milenios pasaban, empero él, cual estatua griega, no envejecía. Un amigo suyo le había dicho un día que la vida era una obra de teatro, que el único argumento de la obra era envejecer y morir. Sin embargo Alejandro nunca sería actor, tan solo espectador. El sentimiento de soledad y tristeza era tal en su interior que sintió que se iba a ahogar y se dispuso a salir de la casa antes que dicha sensación le desbordarse del pecho. El frío de la calle era arrebatador y apenas se podía vislumbrar cosa alguna a través de la niebla. Tras caminar durante unas horas llegó al antiguo cementerio de Abney. Solo entre los muertos se sentía entendido pues era él un espectro errante y era su cuerpo comparable al mármol frío. Una vez allí, rodeado de sepulcros, se derrumbó en la gélida tierra y de su alma brotó un llanto solo equiparable al de los ángeles caídos. Cuando apenas faltaban unas horas para el amanecer, lo observé levantarse y desaparecer por un lóbrego callejón apenas iluminado por la tenue luz artificial de las farolas.