Medición del dolor: escalas de medida

Anuncio

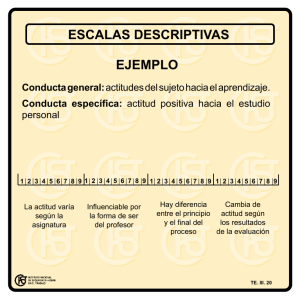

Recordatorio de semiología Medición del dolor: escalas de medida Carmen del Castillo de Comasa, Luis Díaz Díez-Picazob y Cándido Barquinero Canalesc Medicina de Familia. Centro de Salud de Torrelodones. Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Madrid. Medicina de Familia y de Emergencias. Servicio de Urgencia Médica. 112 (SUMMA 112). SERMAS. Madrid. c Medicina de Familia. Centro de Salud Cerro del Aire. Majadahonda. SERMAS. Madrid. España. a b El dolor, una de las consultas más frecuentes en atención primaria (AP), es a menudo infravalorado y, por tanto, se trata de forma insuficiente. Este artículo describe las escalas de medida del dolor que pueden emplearse en AP para mejorar su valoración y así optimizar el tratamiento analgésico. Puntos clave • A pesar de que el dolor es uno de los motivos de consulta más frecuente en atención primaria, en muchos casos se encuentra infravalorado y, por tanto, se trata de forma insuficiente, en especial en los pacientes que no se expresan verbalmente. • La evaluación del dolor es difícil por su subjetividad y complejidad, pero muy importante para lograr un tratamiento adecuado. • Para mejorar la evaluación del dolor, resulta útil emplear durante la entrevista clínica una escala de medida que sea válida, fiable y adecuada a cada paciente. • En los pacientes comunicativos, podemos utilizar las escalas unidimensionales (como la escala visual analógica, la escala visual numérica o las escalas verbales descriptivas) y las escalas multidimensionales, como el McGill Pain Questionnaire. • En los pacientes con déficit de comunicación, podemos emplear las escalas unidimensionales adaptadas (como la escala visual analógica de expresiones faciales), las conductuales (caso de la escala de Campbell) y la valoración de los signos de la exploración física. 44 JANO 24-30 DE OCTUBRE DE 2008. N.º 1.712 09Semi7502medicion.indd 1 . El dolor es uno de los motivos de consulta más frecuente en atención primaria (AP) y la medicación analgésica, uno de los grupos farmacológicos más prescritos. A pesar de ello, múltiples estudios reflejan que con frecuencia se infravalora y, por tanto, se trata de forma insuficiente en AP. El primer paso para su tratamiento eficaz es detectarlo y valorarlo de forma adecuada. Para ello, es necesario comenzar por definirlo. Según el diccionario de la Real Academia Española, es “la sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior” y, por otro lado, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como “la experiencia sensorial y emocional asociada o no a una lesión tisular”. De ambas definiciones se deduce el carácter subjetivo y la complejidad de la experiencia dolorosa y, por tanto, la dificultad que entraña su valoración. Dada su subjetividad, la declaración del paciente será la mejor fuente de información para evaluarlo. De esta forma, se supera la discrepancia entre lo que valora el médico y lo que siente el paciente. La mejor forma de evaluar el dolor es preguntar al paciente. Dada su complejidad, hay múltiples barreras que deben superarse para evaluar correctamente el dolor. Unas son obvias (como la incapacidad de expresión verbal), y otras más sutiles (como las barreras culturales, religiosas o la dificultad del paciente para comprender y expresar su sintomatología, entre otras). El objetivo de este artículo es ofrecer al lector herramientas útiles que le permitan cuantificar el dolor percibido por el paciente para optimizar el tratamiento analgésico. Escalas de medida del dolor La mejor forma de evaluar el dolor es preguntar al paciente de una manera estructurada, en el marco de la entrevista clínica, cómo son sus características (localización, irradiación, intensidad, tipo, factores desencadenantes o aliviantes, síntomas asociados, etc.), así como su respuesta al tratamiento administrado. Además, para aumentar la objetividad y la precisión, se recomienda emplear alguna escala de medida. Hay múltiples escalas disponibles, que difieren en complejidad, en pacientes a los que se dirige y en aspectos que valoran. La escala ideal debe ser simple, válida (capaz de medir lo que pretende), fiable (con un error de medida conocido y aceptable) y reproduci- www.jano.es 16/10/2008 11:58:47 Recordatorio de semiología Medición del dolor: escalas de medida C. del Castillo de Comas, L. Díaz Díez-Picazo y C. Barquinero Canales ble. Estas escalas deben cuantificar el dolor y valorar la respuesta terapéutica, o poder comparar diferentes tratamientos. A continuación vamos a describir las escala más útiles en AP, distinguiendo entre pacientes comunicativos o con déficit de comunicación. Evaluación del dolor en pacientes comunicativos El dolor en estos pacientes se evalúa habitualmente mediante autoinformes, en los que el propio paciente describe su dolor en una escala estructurada que lo cuantifica de forma objetiva. Entre ellos cabe distinguir: Escalas unidimensionales La fiabilidad de las escalas unidimensionales (cuantitativas o de intensidad), que son fáciles de aplicar, es aceptable, aunque no contemplan la naturaleza multidisciplinaria del dolor, al informar sólo sobre su intensidad. Entre ellas, las más empleadas son las siguientes: Escala visual analógica Se solicita al paciente que sitúe la intensidad de su dolor en una línea de 10 cm, en la que en el extremo izquierdo se indica “no dolor” y en el derecho, “el peor dolor imaginable” (fig. 1). Figura 1. Escala visual analógica (EVA). Sin dolor El peor dolor imaginable Medición del dolor según la EVA: 0-4 cm, dolor leve-moderado; 4-6 cm, dolor moderado-grave; > 6 cm, dolor muy intenso. Figura 2. Escalas verbales descriptivas. Escala de Melzack Suave Incómodo Penoso Horrible Agudísimo Escala de Keele 0 1 2 3 4 Sin dolor Suave Moderado Mucho Insoportable El resultado se obtiene midiendo la distancia en cm desde el extremo izquierdo al punto señalado por el paciente. Un valor menor de 4 significa que el dolor es leve-moderado, de 4-6 es moderado-grave y si es mayor de 6 el dolor es muy intenso. La escala visual analógica (EVA) se emplea mucho por su fiabilidad, precisión y rápida aplicación, tanto en el ámbito clínico, como en investigación. En este último ámbito, tiene la ventaja de que puede emplearse un análisis estadístico paramétrico. Puede repetirse durante la evolución del proceso doloroso con la valoración de la respuesta al tratamiento y la comparación de diferentes tratamientos. Para su aplicación correcta, el paciente debe tener una buena coordinación motora y visual, por lo que en algunos ancianos deberemos considerar la realización de otra escala. Escala verbal numérica Es una simplificación de la EVA, en la que se pide al paciente que seleccione un número entre 0 (ausencia de dolor) y 10 (dolor máximo). La escala verbal numérica (EVN) puede ser escrita o hablada, y cumplimentada por el paciente o el médico. Es más aplicable en ancianos, aunque tiene menos fiabilidad que la EVA. A pesar de ello, tiene una buena correlación con la EVA, con una incidencia menor de no respondedores (un 2 frente a un 11%). En algunos casos puede ser más útil emplear el rango de 0-100. Hay que tener en cuenta que se trata de una escala categórica y, por tanto, para su análisis estadístico se emplearán pruebas no paramétricas. Escalas verbales descriptivas El paciente selecciona el adjetivo, denominado descriptor, que mejor se ajusta al dolor que presenta (fig. 2, escala de Melzack). Son más sencillas de realizar que las anteriores y emplean menos tiempo, aunque tienen una fiabilidad menor. Su principal inconveniente es la variabilidad interpersonal. Algunas de ellas gradúan numéricamente el dolor según la respuesta del paciente, como la escala de Keele (fig. 2). Métodos multidimensionales Los métodos multidimensionales son escalas psicométricas desarrolladas para evaluar distintos componentes del dolor, que aportan más información que los unidimensionales, y son especialmente útiles en el ámbito clínico en situaciones de cronicidad, o cuando se pretende una evaluación precisa en el contexto de un estudio clínico. Entre ellos, el más conocido es el McGill Pain Questionnaire (MPQ), que ha demostrado ser reproducible entre personas de diferentes culturas, razas, educación y nivel socioeconómico, por lo que se ha utilizado ampliamente en muchos países. Hay varias versiones del MPQ traducidas al español, de las cuales la MPQ-SV (McGill Pain Questionnaire, Spanish Version, en sus siglas en inglés; tabla I) es la que tiene mejores propiedades psicométricas, al valorar las dimensiones sensorial, emocional y evaluativa. Además de una puntuación de cada categoría, se obtiene una valoración global de intensidad. El principal inconveniente es el tiempo necesario para elaborarlo, lo que dificulta su uso sistemático en la consulta. Otros métodos multidimensionales, como el test de Latineen (que evalúa la intensidad, la frecuencia, el consumo de analgésicos, la incapacidad y el sueño) o el test de Nottingham (que valora el dolor, la energía, la movilidad física, el sueño, la reacción emocional y el aislamiento social) se emplean poco. JANO 24-30 DE OCTUBRE DE 2008. N.º 1.712 09Semi7502medicion.indd 2 . www.jano.es 45 16/10/2008 11:58:47 Recordatorio de semiología Tabla I. Medición del dolor: escalas de medida C. del Castillo de Comas, L. Díaz Díez-Picazo y C. Barquinero Canales Mc Gill Pain Questionnaire, Versión Española (MPQ-SV) Categoría sensitiva Temporal I 1. A golpes 2. Continuo Incisión 1. Como si cortara 2. Como una cuchillada Constricción 1. Como un pellizco 2. Como si apretara 3. Como agarrotado 4. Opresivo 5. Como si exprimiera Temporal II 1. Periódico 2. Repetitivo 3. Insistente 4. Interminable Localización I 1. Impreciso 2. Bien delimitado 3. Extenso Tracción 1. Tirantez 2. Como un tirón 3. Como si estirara 4. Como si arrancara 5. Como si desgarrara Localización II 1. Repartido (en una zona) 2. Propagado (a otras partes) Térmicos I 1. Calor 2. Como si quemara 3. Abrasador 4. Como hierro candente Punción 1. Como un pinchazo 2. Como agujas 3. Como un clavo 4. Punzante 5. Perforante Dado que la descripción del dolor por el paciente es básica para su evaluación, ésta es más complicada en pacientes que no se expresan normalmente. Por ello, en muchos casos, el dolor no se diagnostica ni se trata de forma correcta. Estos pacientes son un grupo heterogéneo que comprende desde niños preverbales hasta ancianos con demencia, pasando por personas con Muy contento porque no le duele nada 1 2 Tiene un poquito de dolor JANO 24-30 DE OCTUBRE DE 2008. N.º 1.712 09Semi7502medicion.indd 3 Consistencia/matidez 1. Pesadez Signos vegetativos 1. Nauseante Miscelánea sensorial I 1. Como hinchado 2. Como un peso 3. Como un flato 4. Como espasmos Miedo 1. Que asusta 2. Terrible 3. Aterrador Categoría evaluativa 1. Débil 2. Soportable 3. Intenso 4. Terriblemente intenso Miscelánea sensorial II 1. Como latidos 2. Concentrado 3. Como si pasara la corriente 4. Calambrazos discapacidad mental o déficit neurológicos, entre otros. Por tanto, es preciso individualizar la evaluación de cada paciente según su capacidad de expresión. Para decidir la escala de medida, hay que tener en cuenta que en muchos de ellos podremos emplear la EVA o la EVN adaptadas (p. ej., comunicarse por movimientos corporales). En el caso de que esto no sea posible, disponemos de la EVA de expresiones faciales (fig. 3), que se utilizó inicialmente en niños con buenos resultados y, posteriormente, se ha mostrado válida y fiable en adolescentes, Escala visual analógica de expresiones faciales. 0 46 Categoría emocional Tensión emocional 1. Fastidioso 2. Preocupante 3. Angustiante 4. Exasperante 5. Que amarga la vida Miscelánea sensorial III 1. Seco 2. Martillazos 3. Agudo 4. Como si fuera a explotar Térmicos II 1. Frialdad 2. Helado Evaluación del dolor en pacientes con déficit de comunicación Figura 3. Sensibilidad táctil 1. Como si rozara 2. Como un hormigueo 3. Como si arañara 4. Como si raspara 5. Como un escozor 6. Como un picor Le duele un poquito más . 3 Le duele más 4 Le duele mucho 5 Máximo dolor imaginable, aunque no es necesario que esté llorando para encontrarse así de mal www.jano.es 16/10/2008 11:58:48 Recordatorio de semiología Tabla II. Medición del dolor: escalas de medida C. del Castillo de Comas, L. Díaz Díez-Picazo y C. Barquinero Canales Escala de Campbell (evaluación del dolor en pacientes no comunicativos) 0 1 2 Musculatura facial Relajada En tensión, ceño fruncido y/o mueca de dolor Ceño fruncido habitual y/o dientes apretados Tranquilidad Tranquilo, relajado, Movimientos ocasionales de inquietud movimientos normales y/o de posición Movimientos frecuentes, incluidas cabeza o extremidades Tono musculara Normal Rígido Aumentado. Flexión dedos de manos y/o pies Respuesta verbal Normal Quejas, lloros, quejidos o gruñidos ocasionales Quejas, lloros, quejidos o gruñidos frecuentes Confortabilidad Difícil de confortar con el tacto o la voz Confortable y/o tranquilo Se tranquiliza con el tacto y/ la voz. Fácil de distraer Puntuación parcial Puntuación total (0-10): Evaluación del dolorb > 6: dolor muy intenso 0: sin dolor 1-3: dolor leve-moderado 4-6: dolor moderado-grave En caso de hemiplejía o lesión medular, valorar el lado sano. Intentar mantener al paciente con puntuación menor de 3. Si hay dudas sobre la existencia de dolor o puntuación, pautar analgésico y observar la respuesta. a b adultos y, especialmente, en ancianos, la cual es reproducible independientemente de la edad, el sexo o la raza. La valoración se complica en los pacientes con déficit profundo de comunicación, como discapacidad psíquica o ancianos con demencia. En éstos, diferentes estudios indican que más de un 50% presentan dolor crónico (a menudo subestimado) manifestado como agitación, ansiedad, depresión, desorientación o insomnio, que se trata de forma sintomática sin descartar su presencia subyacente. En estos casos, podemos emplear un método conductual, como la escala de Campbell (tabla II), para descartar la presencia de dolor y cuantificarlo, en función de la expresión facial, la presencia de movimientos o posturas antiálgicas o el tono muscular. Para cumplimentarla, resulta muy útil preguntar a los cuidadores del paciente, que son los que mejor conocen sus expresiones y nos pueden informar sobre la evolución de éstas. En caso de duda sobre la existencia de dolor, parece razonable pautar un analgésico y valorar la respuesta del paciente. A pesar de que puede ser muy útil, aún no se ha validado en nuestro medio y se emplea con poca frecuencia. Finalmente, en los pacientes no comunicativos, hemos de considerar la presencia de dolor ante los siguientes signos de la exploración física: hipertensión arterial, taquicardia, sudoración, midriasis o lagrimeo. Aunque no son específicos, su control con analgésicos es indicativo de la presencia de dolor. J Bibliografía recomendada Baños Diez JE. Medición del dolor y el sufrimiento en personas con déficit de comunicación: niños preverbales, ancianos con demencia y personas mentalmente discapacitadas. Humanitas, Humanidades Médicas. 2004;2:39-52. Bijur PE, Silver W, Gallagher EJ. Reliability of the visual analog scale for measurement of acute pain. Acad Emerg Med. 2001;8:1153-7. Martínez Ripol P, Ribera Canudas MV. La medición del dolor. En: Busquets C, Ribera MV, editors. Unidades del dolor. Realidad hoy, reto para el futuro. Barcelona: ACMCB; 2002. Cap. VIII. p. 81-6. Scherder E, Oosterman J, Swaab D, Herr K, Ooms M, Ribbe M, et al. Recent developments in pain in dementia. BMJ. 2005;330:461-4. Schneider C, Yale SH, Larson M. Principles of pain management. Clin Med Res. 2003;1:337-40. JANO 24-30 DE OCTUBRE DE 2008. N.º 1.712 09Semi7502medicion.indd 4 . www.jano.es 47 16/10/2008 11:58:48