una aproximación al teatro de juan lópez de úbeda

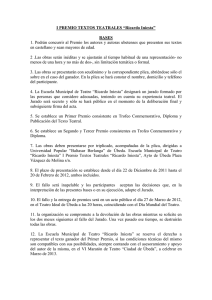

Anuncio