Zombies de Leningrado

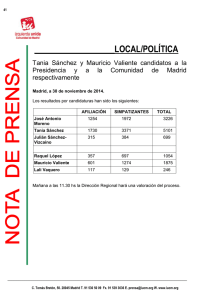

Anuncio