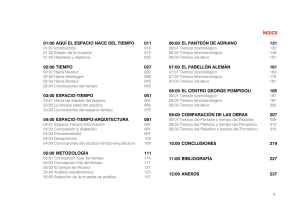

Abrir - RiuNet repositorio UPV

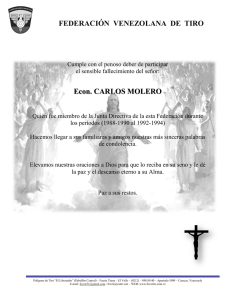

Anuncio