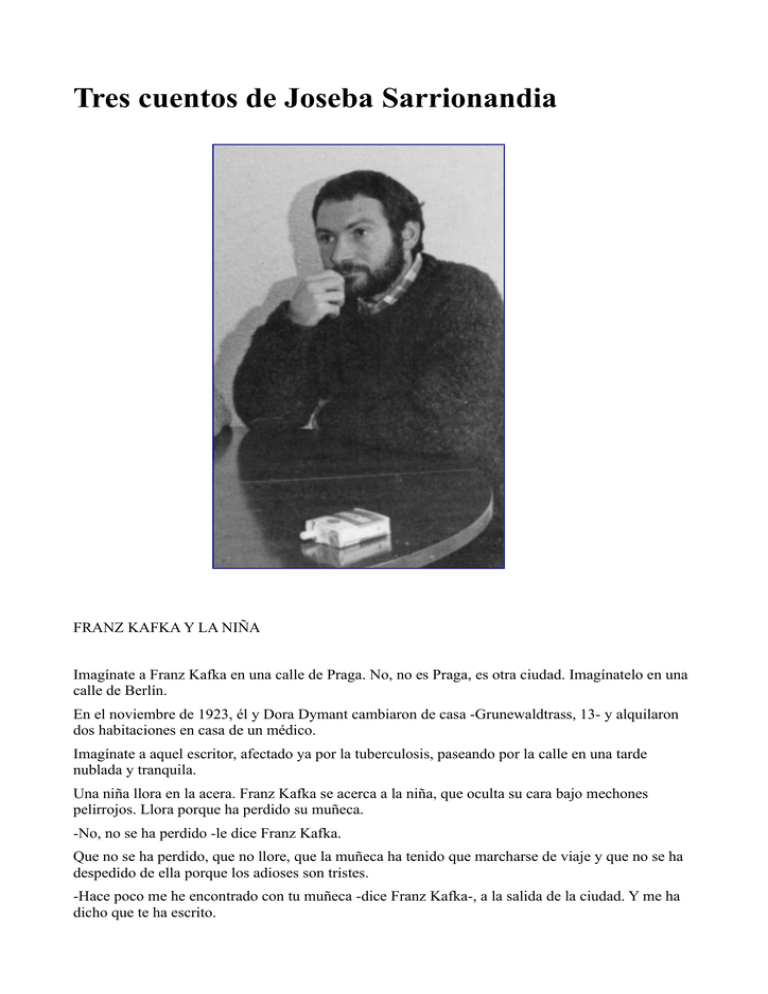

Tres cuentos de Joseba Sarrionandia

Anuncio

Tres cuentos de Joseba Sarrionandia FRANZ KAFKA Y LA NIÑA Imagínate a Franz Kafka en una calle de Praga. No, no es Praga, es otra ciudad. Imagínatelo en una calle de Berlín. En el noviembre de 1923, él y Dora Dymant cambiaron de casa -Grunewaldtrass, 13- y alquilaron dos habitaciones en casa de un médico. Imagínate a aquel escritor, afectado ya por la tuberculosis, paseando por la calle en una tarde nublada y tranquila. Una niña llora en la acera. Franz Kafka se acerca a la niña, que oculta su cara bajo mechones pelirrojos. Llora porque ha perdido su muñeca. -No, no se ha perdido -le dice Franz Kafka. Que no se ha perdido, que no llore, que la muñeca ha tenido que marcharse de viaje y que no se ha despedido de ella porque los adioses son tristes. -Hace poco me he encontrado con tu muñeca -dice Franz Kafka-, a la salida de la ciudad. Y me ha dicho que te ha escrito. Imagínate a la niña secándose las lágrimas con las manitas. La niña, desde la profundidad de sus ojos azules, mira al hombre moreno, al extraño mensajero. El mensajero, Franz Kafka, sube calle arriba con su traje negro y paso lento, para perderse, como el más misterioso de los mensajeros, tras la esquina de la calle. La niña, durante las semanas siguientes, recibió las cartas de la muñeca, en las que le contaba un viaje extraordinario, cada vez desde más lejos. LA ASAMBLEA Hicimos una asamblea. Teniendo en cuenta que el mundo va cada vez peor, que esta sociedad se sigue organizando sin criterios proporcionados de libertad y justicia, teniendo en cuenta que incluso el medio ambiente se va deteriorando progresivamente, teniendo en cuenta que nuestras esperanzas de una vida mejor se frustran nuevamente, y conscientes, así mismo, de que todos, sí, todos los seres humanos deberíamos tomar parte en la búsqueda de soluciones adecuadas a los problemas comunes, nos reunimos en una asamblea. Durante la asamblea realizamos penetrantes análisis de la situación, mantuvimos enriquecedoras discusiones y llegamos a importantes acuerdos. En el momento en que ya estábamos repartiéndonos el trabajo, para pasar de las propuestas a los hechos, repentinamente llegó el loquero y, alegando que ya se acabó la media hora de recreo, nos está encerrando a cada uno en su celda. PELEA DE CARNEROS En la plaza, cada uno de los carneros acumula toda su fuerza para embestir. Dan unos pasos hacia atrás, bastantes pasos hacia atrás, y se lanzan desmedidos hacia adelante. El choque de los dos carneros es tremendo, las gotas de sangre salpican a la gente. El crujido del golpe se mezcla con los murmullos, las apuestas, el griterío. Los carneros retroceden y, rodeados por toda esa gente que los anima con delirante entusiasmo, se lanzan de nuevo al choque. Ninguno se rinde, aturdidos por el golpe se quedan parados sólo durante un momento, inmediatamente retroceden para embestir de nuevo. La plaza retiene el aliento, enardecida, mientras los carneros se lanzan al enésimo choque. Súbitamente, dos espectadores se enfrentan. Muy similarmente a los carneros, retroceden y se lanzan el uno contra el otro frontalmente. En seguida se multiplican los apareamientos de espectadores enfrentados. Se impugnan, se contradicen, se amenazan y, después de haber ingerido un café doble y una copa de brandy, los más entusiastas se lanzan de cabeza. El topetazo es descomunal y, aturdidos, se tambalean por un momento. Recuperado el discernimiento, retroceden sin perder de vista al contrario. Son cada vez más. Sin asomo de cobardía van hacia atrás para arrojarse de frente. A esta hora, ya todos participan en la pelea, agachan la cabeza y se abalanzan frontalmente contra alguien. Los topetazos consiguientes son espeluznantes. No deja de haber apuestas y gritos, mientras todo el mundo choca en la plaza. Los carneros de verdad se detienen, pues ya nadie los rodea, ni les deja espacio, ni les carga de aliento. Entre cabezas reventadas, entre carreras cruzadas, entre jadeos y crujidos de materiales óseos, los carneros de verdad se van.