El Mundo ha vivido equivocado

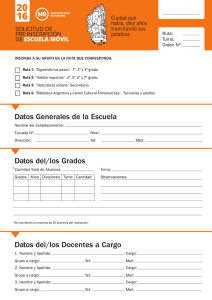

Anuncio