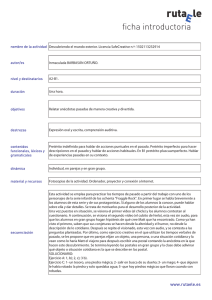

Sí - EspaPdf

Anuncio