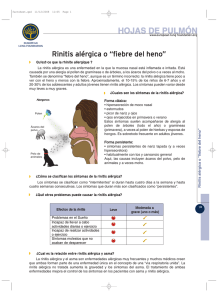

Guía de Seguimiento Farmacoterapéutico sobre Rinitis

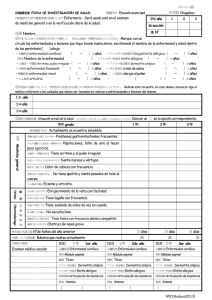

Anuncio