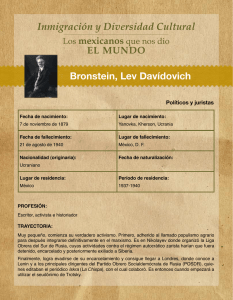

El marxismo de Trotsky

Anuncio