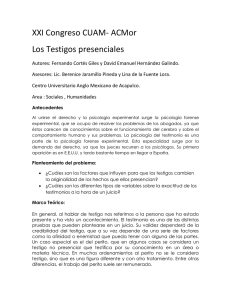

Tema: El testimonio - Marisol Collazos Soto

Anuncio